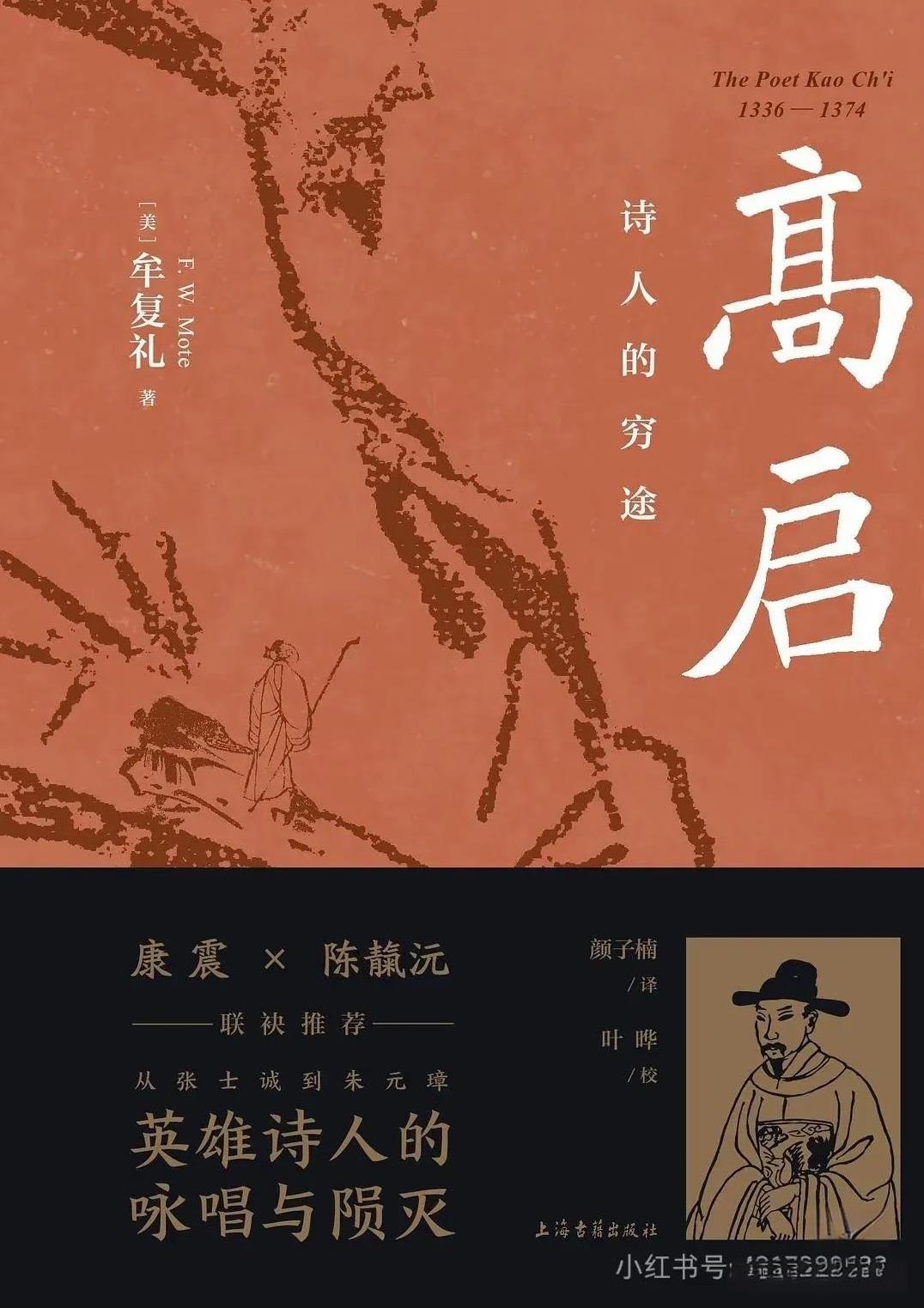

1374年,39岁才子高启被朱元璋赐以腰斩,朱元璋亲到现场。刑场上,高启声嘶力竭道:“我一生自比天上仙官,死有何惧!是非功过,自有后人论断。”临死前,更是手沾鲜血,在地上连写3个“惨”字。 刑场设在南京聚宝门外的空地上,秋风卷着枯草,打在围观百姓的脸上。人群里有读过高启诗文的书生,攥着袖子直掉泪——谁不知道“青丘子”高启的才名?他写“大江来从万山中,山势尽与江流东”,笔下的长江比画还壮阔;他写“雪满山中高士卧,月明林下美人来”,字句里藏着说不尽的清逸。这样一个靠笔杆子立世的人,怎么就落得这般下场? 刽子手握着磨得发亮的铡刀,手心里全是汗。他砍过贪官,斩过盗匪,可从没对一个文人下过手。高启的血顺着铡刀往下滴,在黄土上晕开一朵朵暗红的花,他那只沾血的手还在微微抽搐,像是还想握住笔。 朱元璋站在临时搭起的高台上,玄色龙袍被风吹得猎猎响。他盯着地上那三个“惨”字,笔画歪歪扭扭,却透着一股倔劲,像极了高启这个人。当年朱元璋打下苏州,听说高启是“吴中四杰”之首,派人请他出来做官,想让他写文章歌颂新朝。可高启来了,只肯做个编修史书的小官,没过两年就辞了职,回青丘老家种地写诗去了。 “朕给你官做,你不要;朕让你写篇《上梁文》,你偏要写‘龙盘虎踞’——那是你该用的词吗?”朱元璋心里憋着股火,可看着高启渐渐没了声息,那股火又像被什么东西浇了一半。他想起高启编的《元史》,笔笔都透着认真,连元顺帝的荒唐事都写得有理有据,没半点敷衍。 有个老翰林站在人群后,偷偷抹了把脸。他记得去年在翰林院,高启捧着新写的《青丘子歌》给大家看,说“不营爵禄不营钱,自会闭门修玉篇”。那会儿谁不羡慕他活得通透?可通透在这乱世里,有时反倒是罪过。 高启死后没几天,他的诗文集被官府列为禁书,说是“语多怨怼”。可百姓们偷偷传抄,有识字的把他的诗写在扇面上,有说书先生把他的故事编进话本里,只说“有个才子,为了心里的清白,不怕皇帝的刀”。 苏州的老秀才们,在他曾住过的青丘草堂旁,种了片竹子。他们说高启的诗像竹子,看着清瘦,骨子里却有股韧劲。有个少年问:“他死得那么惨,值得吗?”老秀才指着竹梢:“你看这竹子,冬天冻不死,春天还发芽。他的诗能留下来,他说的‘后人论断’,不就应验了?” 后来过了百年,有个叫袁宏道的文人,在书堆里翻到高启的诗,读得拍案叫绝,写文章说“明诗至高启,气骨乃不靡”。再后来,修《明史》的史官,在《文苑传》里给高启留了位置,写他“天才高逸,实据明一代诗人之上”,没提那些“怨怼”,只说他“不幸罹祸”。 有回,南京聚宝门外的那块地,被农夫翻耕时,翻出几块暗红色的土。老人们说,那是当年高启写“惨”字的地方。可孩子们在旁边放风筝,风筝线牵着纸鸢,飞得比高台上的朱元璋还高。风里飘着远处学堂传来的读书声,正是高启写的“雪满山中高士卧”。 是非功过,真的有后人论断了。他没做成天上的仙官,却成了诗文里的星辰,亮了几百年,还在照着后来人。 据《明史·高启传》《尧山堂外纪》相关记载改编