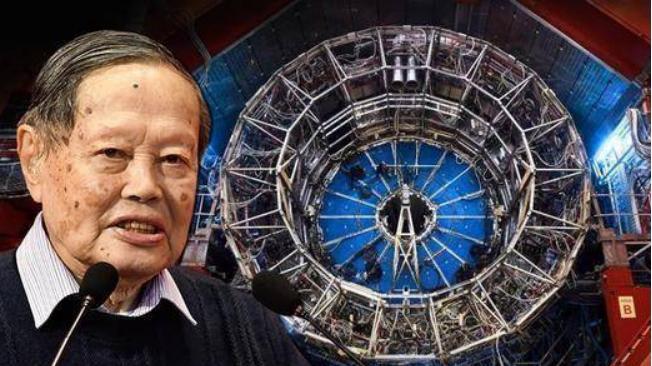

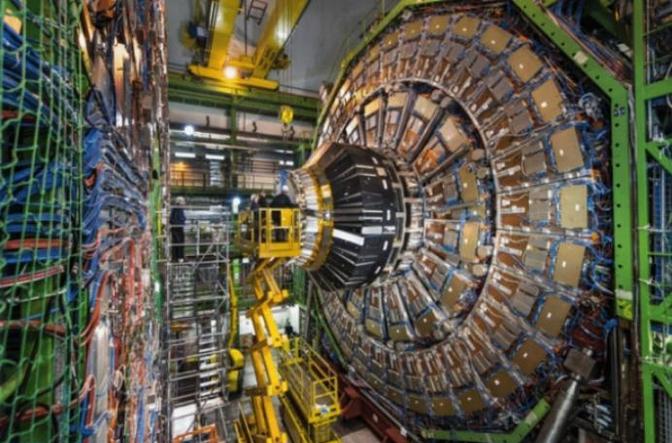

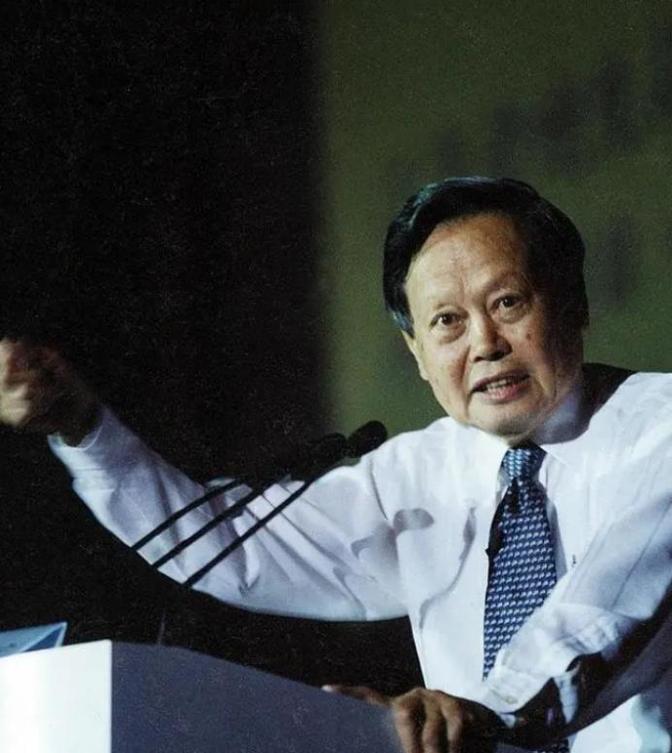

杨振宁的最后一战,宁愿得罪中科院,也要反对中国科技中国现在绝对不能建造大型对撞机!杨振宁斩钉截铁地说道。为何杨振宁极力反对中国建造大型对撞机呢?究竟是为了阻碍中国高速发展还是另有图谋呢? 杨振宁,这位华人科学巨匠,名字响彻全球,诺贝尔奖的光环让他成为传奇。可就在晚年,他却抛出一枚重磅炸弹——坚决反对中国建造大型对撞机!“中国现在绝对不能建!”他斩钉截铁地说。这话一出,科学界炸了锅,有人说他阻碍中国科技崛起,有人猜测他别有用心。究竟是什么让这位耄耋老人不惜得罪中科院,也要唱反调?是真为国家着想,还是另有隐情?真相远比你想的复杂,往下看,答案慢慢揭晓。 杨振宁是谁?1922年出生于安徽合肥,1942年从西南联大毕业,后来赴美留学,跟着费米、泰勒这些物理学大牛混。1957年,他和李政道搞出“宇称不守恒”理论,拿下诺贝尔物理学奖,成了第一个获此殊荣的华人。这成就不仅是中国人的骄傲,也给中国物理学打下了一块硬牌子。晚年他回国定居,住清华大学的普通公寓,心系祖国的模样让人感动。可就是这么一位科学泰斗,却在大型对撞机这件事上跟主流对着干。 大型对撞机是个啥?简单说,就是个超级昂贵的科学玩具,能砸出粒子,模拟宇宙大爆炸,帮科学家搞清楚物质咋来的、宇宙咋开的。2012年,中科院高能物理所提出建一个,预算360亿,建成后将是全球最大。不少人觉得这是中国科技冲顶的机会,可杨振宁站出来说:“不行!”为啥?他有三条理由,条条都挺接地气。 杨振宁说,中国在高能物理这块儿,人才储备太薄了。国内培养的顶尖脑袋不少跑去国外,回不来。建对撞机这种大项目,得靠一大群高手,可中国现在这条件,咋撑得起来?他还担心,人才不够就得请外国专家,到时候技术专利都攥在别人手里,中国花了大钱却当了配角。这话听着刺耳,但现实确实有点残酷——中国科技人才流失不是啥新鲜事。 建对撞机不是一锤子买卖,360亿只是起步,后续维护、研究还得不停砸钱。杨振宁算了笔账:这钱花下去,国家经济压力不小。与其把钱扔进这个“无底洞”,不如先投到教育、医疗这些老百姓能摸得着的地方。他觉得,高能物理研究虽然牛,但短期内普通人啥好处也捞不着。国家资源就这么多,咋花得掂量清楚。这观点站得住脚,毕竟中国还在发展阶段,钱得花在刀刃上。 杨振宁还提到,高能物理是基础研究,重要是重要,可离老百姓的生活太远。相比之下,应用技术,比如新能源、医疗设备,能更快解决问题。他认为,中国现在得先解决吃饭、看病这些紧迫需求,而不是一头扎进烧钱的基础科学。这话听着有点“实用主义”,但搁在国情上看,也不是没道理。 杨振宁这一反对,科学界直接分了两派。支持建对撞机的说,这是中国赶超欧美的绝佳机会,能吸引全球人才,撑起科技大国门面。反对的呢,觉得杨振宁说得对,钱得先花在能立马见效的地方,别搞面子工程。2017年,中科院召集11位大佬投票,6:5,项目暂时搁置。杨振宁的意见,成了压垮天平的最后一根稻草。后来,政府把预算调了向,转去支持量子计算、生物医学这些实用领域。 搁置归搁置,争议没停。2023年,高能物理所又放出技术报告,计划2025年再向政府提申请,要是过关,2027年开工,十年完工。杨振宁的反对,让大家冷静下来想想:这项目真值这么多钱吗?资源咋分才合理?他的态度,硬是把这件事从“赶紧上马”变成了“慢慢琢磨”。 有人怀疑他反对是想拖中国科技后腿,可这说法站不住脚。他回国定居、推动中美交流,哪点像不爱国?他那句“科学无国界,科学家有祖国”,说得实在。更大的可能,是他从自己几十年的经验里看出,科技发展得讲节奏,不能瞎烧钱。他的反对,不是跟谁过不去,而是真心觉得中国现在得稳扎稳打,先把基础打牢。 杨振宁这“最后一战”,不只是个科学项目之争,更是国家发展方向的大讨论。基础研究和应用技术,咋平衡?资源有限咋分配?这问题不简单。他用自己的影响力,逼着大家停下来想想,别一股脑往前冲。从这角度看,他的反对还真有点“先见之明”的味道。 杨振宁的反对,掀起轩然大波,但也让中国科技路子更清醒了一点。他是真为国家好,还是杞人忧天?这事没个定论。大型对撞机到底该不该建?是烧钱的面子工程,还是崛起的垫脚石?你咋看?别憋着,评论区聊聊你的想法,咱们一起掰扯掰扯!