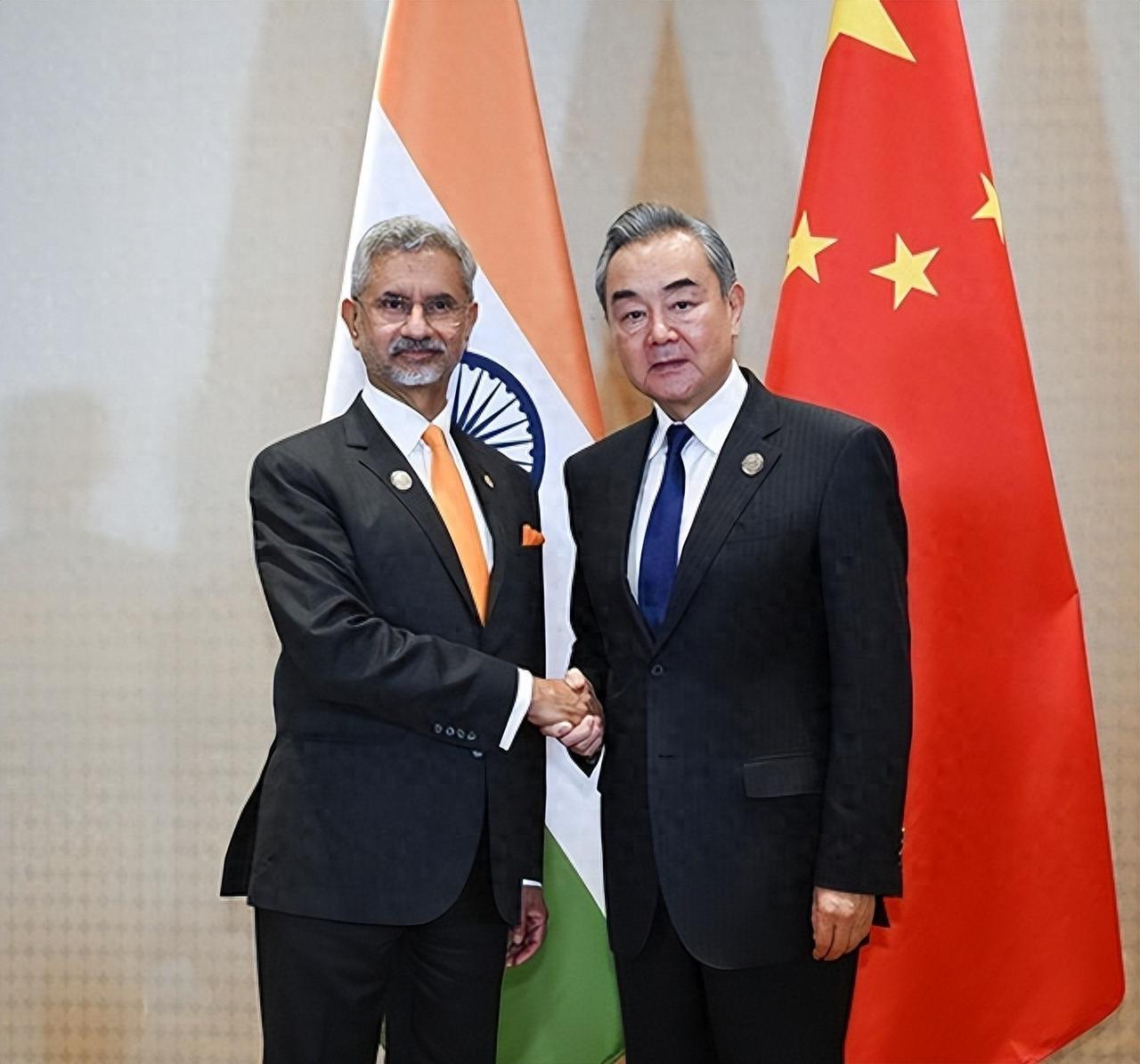

莫迪这回确实没想到,中方竟然主动提高外交待遇,给足了苏杰生的排场。 7月13日,印度外长苏杰生乘专机抵达中国,提前两天为出席上合组织外长会做准备,但这次行程明显不止于“路过”。作为首位在上合期间获得中方高层会见的外长,苏杰生这趟行程无论从时间安排还是会晤层级来看,都远超“例行公事”。 中方给足排场,不是简单的礼节,更不是出于情面。在北京举行的重要会见中,中方高层不仅重申了中印作为两个新兴大国应深化互信、加强协作的必要性,更当面抛出“龙象共舞”的合作邀约。 这句颇有象征性的表述,实际上是向印度传递出一个清晰信号:在当前复杂的国际局势下,中印之间的关系不能再停留在消耗与对抗上,而必须找到共同利益的交集。 苏杰生显然也意识到这次访问的重要性。面对中方高层的姿态,他当场给出两个承诺:一是维持中印关系的良性势头,深化双边合作;二是明确支持中方作为轮值主席国推动今年上合峰会顺利举行。 这两个承诺的分量不轻,尤其是第二点。要知道,印度此前在上合组织中一向态度暧昧,甚至多次在关键议题上与中方立场相左,如今表态支持,多少说明了气氛已经发生了变化。 这场“待遇升级”,表面是重礼相迎,实则是战略布局。当前全球格局剧烈动荡,中美博弈持续升温,西方国家打压中国的步调越发密集。 从科技围堵到供应链外溢,再到舆论战线上的持续挑衅,中国正面临前所未有的压力。在这种背景下,咱中国需要腾出更多战略精力,优先稳住周边局势,避免在南亚方向出现新的变量。 印度作为南亚大国,又是上合和金砖的重要成员,在“全球南方”合作机制中的象征意义不可忽视。中方主动示好,并非一厢情愿,而是看准了印度当前的内外困境,试图通过外交主动营造一个更具建设性的合作氛围。 对印度而言,正值经济放缓、外交撞墙、国内政局多变的阶段,与中国改善关系,显然比继续对抗来得更具现实利益。 尤其是在对美关系上,莫迪政府这几年一路向右靠,结果不但没拿到想要的“战略红利”,反而在贸易谈判上多次碰壁。 印度原想靠“印太战略”搭便车,换取技术转让、投资引导,甚至在关键行业中扮演“替代中国”的角色,但事实证明,美国对印度从未真正敞开怀抱。在核心利益问题上,美国只认现实,不讲感情。 这时候,回头看看上合、金砖这些平台,印度才意识到,不能把所有赌注压在西方身上。尤其是“全球南方”正在形成新的共识和力量分布,发展中大国之间的联动日益增强,谁也不能再当局外人。苏杰生此行,正是印度试图重新平衡外交重心的一次试探。 当然,中印之间的问题并不简单。历史遗留问题、边境摩擦、地缘竞争等依然是横亘在两国之间的现实障碍。就拿边境对峙来说,前几年在加勒万河谷爆发的激烈冲突,差点让两国关系全面冻结。印度军方的强硬派至今仍对中国抱有敌意,这在印度国内政治中影响不小。 更复杂的是,印度在国际舞台上经常“左右横跳”。一方面想在发展中阵营中保持存在感,另一方面又频频参与西方主导的军事演习和机制。 在多边场合发言时,印度经常采取模糊态度,不愿明确站队。这种策略虽说是“灵活外交”,但在中印关系中,却容易被理解为不够信任。 但这一次,印度的态度确实有所转变。中方也不指望一次访问就能解决所有问题,更多是希望借助这次高规格的接待,给双方关系打开一个“缓冲窗口”。至少在当前全球格局动荡的背景下,中印之间保持沟通、避免误判,本身就具有战略价值。 “龙象共舞”不是一句空话,它背后是中方对中印关系的战略定位。中印都是亚洲大国,都是人口大国,在全球治理体系中都承担着越来越多的责任。 如果两国在多边机制中协同发声,在区域安全上避免冲突,在经贸层面加强互补,在全球议题上形成共识,那对亚洲整体稳定发展无疑是正向推动。 如今,印度对中方提出的这一合作愿景做出了积极回应,至少释放出愿意对话、愿意合作的信号。这对外界来说也是一个积极信号,说明在美西方极力拉拢的同时,印度并未完全丧失独立的判断力。 从中国的角度看,此时向印度释放善意,既是外交主动,也是战略预判。未来的中印关系能否真正进入良性轨道,还要看双方是否能在具体问题上持续积累互信。如果印度真能摒弃对抗思维,放下短期利益的算计,中印之间的空间是非常广阔的。 这次苏杰生访华,确实不简单。中方给出的不仅是“排场”,更是方向。印度是否能抓住这个机会,扭转此前的摇摆与误判,还需要时间观察。 但有一点可以肯定,中国已经把话说得足够明白,善意释放得足够充分,下一步怎么走,主动权其实已经放在了印度手里。