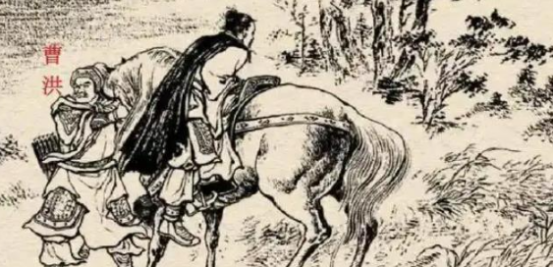

226年,曹丕判处曹洪死刑,还吞了他的家财,卞太后大怒:“曹洪是你叔,当年要不是他救了你父亲,你能有今天?就因为他不借给你钱,你就要置他于死地……” 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 荥阳一战,曹操兵败如山倒,敌军追得紧,他连坐骑都丢了,眼看就要命丧战场,就在这危急关头,曹洪把自己的马递了过去,自己却步行断后,挥刀拼杀,护着曹操边打边退,才勉强逃到汴水边上,靠一条小船渡河脱险,这件事后来被曹操多次提及,说若不是曹洪那一马,自己根本活不到今天,从此,曹洪在曹操心中的位置变得不同,成为曹家最倚重的宗亲武将之一。 曹洪出身谯县曹氏,是曹操的堂弟,自幼跟着曹操征战天下,他不仅骁勇善战,而且对家族极为忠心,后来兖州陷入危机,吕布趁虚而入,曹军节节败退,曹洪带兵死守东平、范县,抢占粮仓稳住局势,为曹操重整旗鼓争取了宝贵时间,不久之后,他又攻下济阴、山阳等地,步步推进,战功累累,官渡之战时,他和徐晃夜袭袁绍粮草重地乌巢,一把火烧了个精光,直接扭转战局,为曹操奠定北方霸主之位立下头功。 在之后平定荆州、交战张飞、征讨关中诸军的战役中,曹洪几乎无役不与,他作战风格稳健,常被派去守边镇压叛乱,每到一地,就地征兵、筹粮、安民,既能打也能撑后方,是曹操阵营中少有的全能型将领,他的官职也一路攀升,最终做到都护将军、国明亭侯,位列宗室权臣之列。 然而,曹洪性格中有一点常被诟病——过于节俭,他家底丰厚,却极少施舍,尤其在宗亲之间,他一向不轻易借出钱财,曹丕年轻时两度向他借财求助,都被他以“家中无余资”为由婉拒,这让曹丕当时颇感尴尬,心中难免记恨,尽管曹操在世时,曹丕不敢轻举妄动,但这笔账他始终没有放下。 曹操去世后,曹丕继位称帝,改元黄初,他在位之初并未立即对曹洪动手,而是暗中观察,等待时机,几年后,曹洪府中一名门客犯了法,本是一桩可以轻判的小案,但曹丕却借题发挥,将其定为“纵恶不纠”,将曹洪一同治罪,案件上报朝廷,许多大臣看出此举动机不纯,纷纷上书为曹洪求情,强调其过往战功,不应因一名门客的过失而罪及其主。 但曹丕态度坚决,认为功不能抵罪,甚至亲自下诏判处死刑,这在朝中引发轩然大波,一个救过先帝命、为魏国打下江山的老将,竟要因门客之事被问斩,众人无不胆寒,曹洪被押入狱中,爵位被剥夺,家产被查抄,连府邸也被清空,朝中气氛骤然紧张,宗室人人自危,不敢轻言。 此事很快传入宫中,卞太后得知后震怒不已,她是曹操之妻,亲眼见过曹洪救夫于危难,也一直视曹洪如家人,她直闯宫门,怒斥曹丕,指责他背信弃义,竟为旧怨下此毒手,曹丕虽为天子,但面对母亲的强烈施压,终究无力坚持,他只得改口,将曹洪改判为庶人,免去死罪,却依然没收了他所有财产和封地。 曹洪自此被贬出权力核心,年近七十,穷困潦倒,居于野外旧宅,他未曾公开抱怨,但身边人都看得出他心中积郁难解,昔日一身战袍、万人敬仰,如今老来受辱,晚景凄凉,朝中许多曾与他并肩作战的将领,不敢明言同情,但私下替他鸣不平者不在少数。 六年后,曹丕病逝,年仅三十九,其子曹叡即位,年纪尚轻,但政治意识极强,他上台后第一件事,就是平反一些前朝遗案,安抚宗室与勋贵势力,以稳固新政,曹洪的案子被重新审视,曹叡亲自下诏,恢复其爵位与官职,重新封为骠骑将军、都阳侯,并赠予田宅以示宽慰。 这场政治翻案意义重大,曹叡通过此举,向世人传达一个信号:即使曾受前朝打压,只要忠于国家,仍可重获信任,曹洪虽已年迈,行动不便,但仍坚持上朝述职,履行职责,他不再参与军事,只象征性地担任将军职务,成为新政中的一面“忠臣旗帜”。 232年,曹洪病逝于都阳旧宅,朝廷为他举行隆重葬礼,追赠谥号“恭侯”,将其灵位供入太祖庙堂,与曹操并列,此举象征着他一生的功业最终被国家正式认可,曹叡的做法既是修补曹丕留下的裂痕,也是一种政治智慧的体现。 曹洪一生,可谓起于一马,盛于一战,毁于一怨,终得一平,他的经历不是简单的忠臣故事,而是三国权力格局中宗室与皇权、恩义与算计、荣耀与羞辱交织的缩影,对外,他是魏国的开山将军之一;对内,他是被皇帝亲手推开的亲叔,而他留给后世的,不是长篇自辩,不是血泪控诉,而是一句简单的墓志:“骑马救主,终无他求,” 这八个字,不诉苦,不争功,却胜过千言万语,在那个以血汗换江山的年代,一匹战马,一腔忠心,决定了一个国家的未来,也决定了一个人的命运,曹洪走过风光,也趟过泥泞,最终还是站在了历史的正面,他的名字,或许没有那么响亮,但那年荥阳城下的背影,却注定长存。

境·界

曹丕这个气度,难称明君