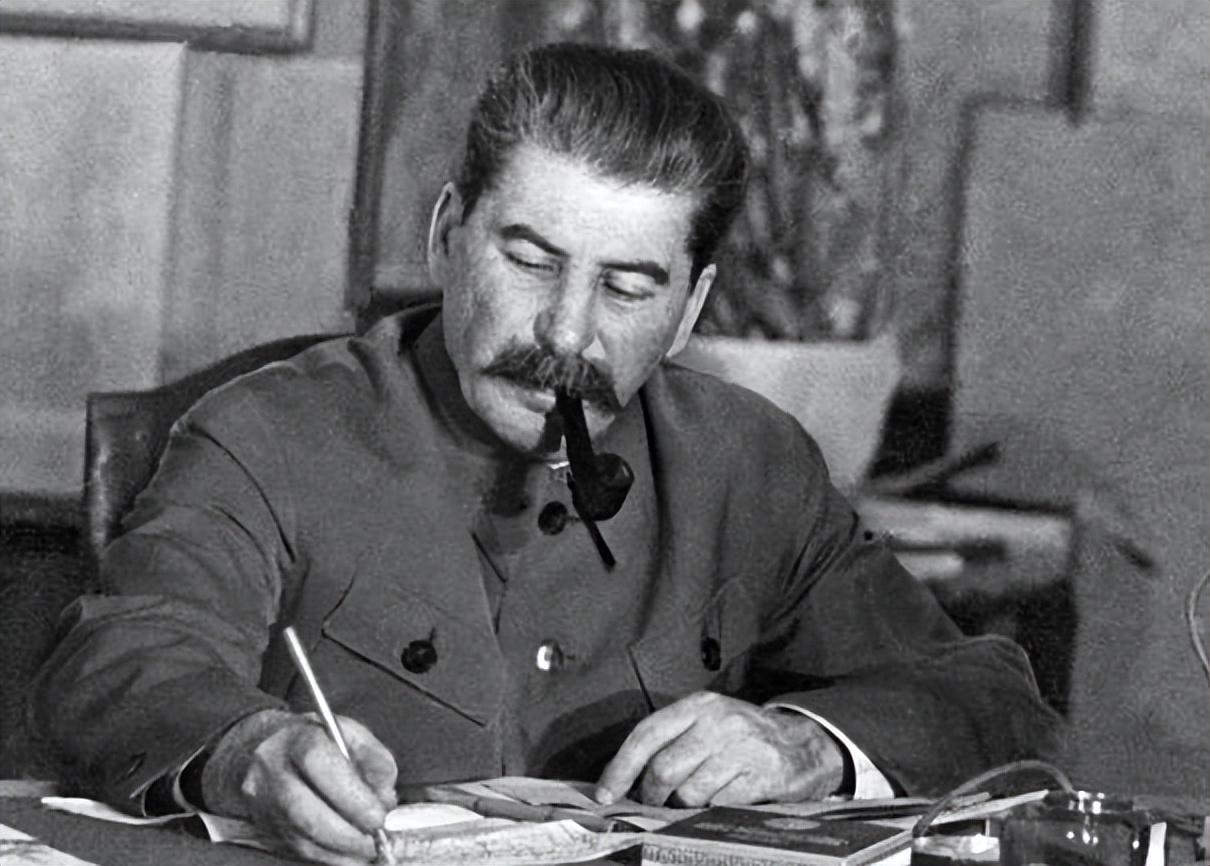

1941年,斯大林跟朱可夫吵得特别厉害,就在他俩吵得正凶的时候,斯大林的侍卫长冲进来,狠狠地给了朱可夫两巴掌。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1941年,德军兵临莫斯科城下,苏联的命运悬于一线,基辅、明斯克、斯摩棱斯克等重镇接连失守,纳粹的“巴巴罗萨”计划似乎势不可挡。 但也正是在这千钧一发之际,苏联最高统帅部内部,核心人物是两个脾气同样强硬的男人:最高领袖斯大林和前线总指挥朱可夫。 斯大林坚持死守莫斯科,寸土不让,在他看来,首都不仅是政治心脏,更是民族精神的象征,一旦失守,整个国家将土崩瓦解。 这位领袖向来多疑,习惯于将所有权力牢牢抓在手中,任何形式的异议都可能被他视为背叛。 可是,刚从前线回来的朱可夫看到的是另一番景象,他亲眼目睹了红军的惨重损失和混乱的防线,深知在德军的凌厉攻势下,单纯的死守无异于以卵击石,只会白白葬送苏军的有生力量,因此,他力主战略性撤退,用空间换时间,以图重整旗鼓,择机反攻。 一个要求不惜代价,一个主张保存实力,这两种截然相反的战略构想,在战局的巨大压力下迅速演变成了一场激烈的争吵。 但斯大林指责朱可夫动摇军心,而朱可夫则认为领袖的命令脱离实际,两人在办公室里争得面红耳赤,互不相让,气氛紧张到了极点。 谁知就在这时,斯大林的贴身侍卫长阿尔季耶夫突然冲了进来,他没有说一句话,径直走到朱可夫面前,当着斯大林的面,狠狠扇了这位战功赫赫的元帅两记耳光,全场瞬间死寂。 虽然,阿尔季耶夫地位并不算高,但他唯一的职责就是保卫斯大林,并对他献上毫无保留的忠诚。 这一举动究竟是愚忠之下的失控,还是斯大林本人默许的一场权力表演,外界猜测纷纷,或许,阿尔季耶夫是真担心争吵会耽误战机,以一种极端的方式强行“劝架”。 但也或许,这是斯大林借他人之手敲打朱可夫,既要用他的才,也要让他明白谁才是真正的权威,而自己则不必亲自出面,维持着最高领袖的体面。 这两巴掌的分量,远不止是皮肉之苦,更是对一名高级将领尊严的极大羞辱,然而,朱可夫挨了打之后,既没有还手也没有辩解,只是默默地承受了。 而他或许清楚,在那个时刻,任何反抗都可能导致无法挽回的后果——不仅是自己的前途,更可能彻底断送保卫莫斯科的唯一机会,斯大林也对此未置一词,仿佛什么都没发生,这场突如其来的暴力,就这样诡异地终止了争吵。 这记耳光像一盆冰水,泼在两个焦头烂额的领导人头上,争吵戛然而止,却也意外地为解决问题创造了一个诡异的契机。 此后,斯大林和朱可夫之间公开的顶撞几乎消失了,两人将全部精力投入到莫斯科的防御部署中,朱可夫的军事天才得到了最大限度的发挥,他在莫斯科外围构建起层层递进的纵深防线,有效迟滞了德军的进攻。 到了十二月,严冬降临,这场寒流成了红军最可靠的盟友,准备不足的德军在冰天雪地里寸步难行,补给线也濒临崩溃。 而朱可夫抓住时机,果断下令反攻,一举将精疲力竭的德军击退,莫斯科保卫战的胜利,不仅让苏联免于亡国,更彻底粉碎了德军闪击战不可战胜的神话,成为整个二战的转折点。 在进一步看,这场冲突折射出的是苏联高压体制下独特的政治生态,斯大林的大清洗才过去不久,人人自危的氛围渗透到决策的每一个角落。 当军事问题常常与政治忠诚和权力斗争纠缠在一起,朱可夫挨了巴掌却未被撤换,恰恰说明斯大林在盛怒之下,依然保留着一丝清醒:他需要朱可夫的才能来赢得战争,但也必须用这种方式来驯服他的傲骨,确保自己的绝对权威不受挑战。 而三个人的命运也在此刻埋下了伏笔,斯大林作为胜利的领导者被载入史册,但其残暴的统治手段也留下了无法抹去的污点。 但朱可夫功勋盖世,成为苏联的民族英雄,可这两巴掌的屈辱,想必是他一生都难以释怀的隐痛,他与斯大林之间本就脆弱的信任也自此荡然无存。 而那位“忠心耿耿”的侍卫长阿尔季耶夫,虽然一生追随斯大林,最终却也未得善终,在大清洗的后续清算中落得个悲惨结局,这不能不说是一种历史的嘲弄。 说到底,阿尔季耶夫的两巴掌,听起来荒诞不经,却阴差阳错地成了打破危局的催化剂,它既是一段充满戏剧性的历史插曲,更是一面镜子,共同塑造了历史的走向。 【信源】中国新闻网——朱可夫的政治浮沉