1909年,一和尚和一个女子一见钟情,但和尚从未与之接触,过了几天后,女子问她其中的缘由,但和尚只说一句话,女子就哭了起来。

那年的东京,一场小型音乐会上,筝声如流水般倾泻,台下坐着一位披着袈裟的年轻僧人。

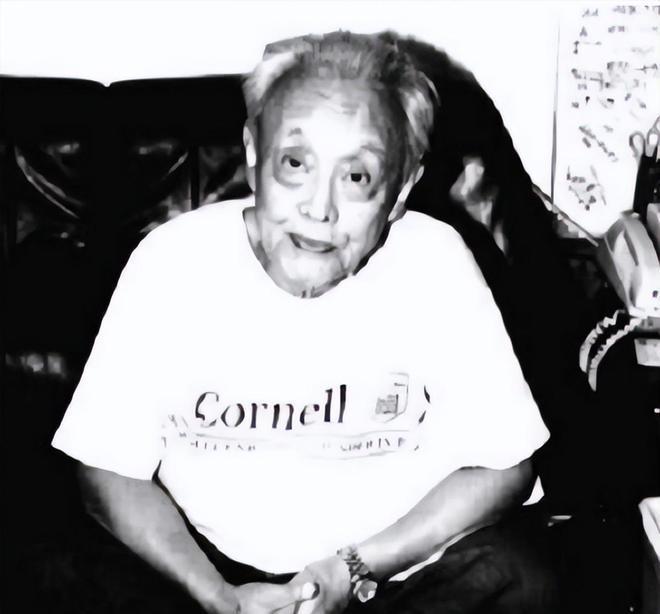

他叫苏曼殊,名字在江南文人圈里早已传开,不是因佛法精深,而是因他半僧半俗的做派。

那天弹筝的女子叫百助枫子,指尖拨动的不仅是琴弦,还有这位“花和尚”沉寂多年的心。

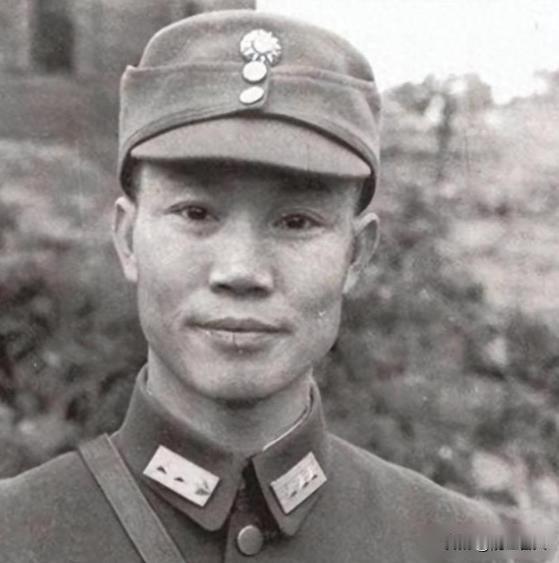

苏曼殊的袈裟下藏着一颗炽热又矛盾的心,他少年时因初恋菊子投海自尽而出家,却又在红尘里打滚,写诗作画、结交革命党,甚至和青楼女子谈风月。

百助的出现像一把钥匙,突然打开了他紧锁的情感闸门,两人一见如故,聊诗词、论音律,连着几天形影不离。

可每当夜色渐深,苏曼殊总会起身告辞,连指尖都不曾相触,百助忍不住追问缘由,他沉默良久,只提笔写下一句:“还卿一钵无情泪,恨不相逢未剃时。”

这句诗像刀子般划开百助的心,它脱胎于唐代张籍的“还君明珠双泪垂”,却比原句更绝望,苏曼殊早将一生许给佛门,即便动情,也只能用眼泪偿还。

这背后是他无法挣脱的宿命:十二岁被家族抛弃,十五岁目睹爱人惨死,三次出家三次还俗,始终在红尘与空门间撕扯。

他对百助的回避,不是冷漠,而是怕重蹈菊子的悲剧,当年菊子因家族阻挠自杀,如今他若与百助相恋,只会让又一个女子陷入“僧俗殊途”的深渊。

可百助比菊子更勇敢,她读懂了他诗里的挣扎,也看透这个“花和尚”的伪装,他吃酒肉、逛青楼,看似放浪形骸,实则用癫狂掩饰孤独。

那些与他传绯闻的歌伎们说,苏曼殊从不动手动脚,只和她们聊诗词到天明,有次朋友故意骗他“去吃牛肉”,他连澡都没洗完就光着脚追出来,可转头又能为买一本古籍花光饭钱,饿着肚子回屋傻笑。

分别那天,百助抱着筝来送行,苏曼殊突然掏出一把紫色玉燕钗还给她,那是定情信物般的存在。

百助哭着唱起他写的诗:“一炉香篆袅窗纱,紫燕寻巢识旧家……”歌声里,这个总说“与人无爱亦无嗔”的僧人终于崩溃,蹲在码头嚎啕大哭。

后来他写信给朋友:“偷尝天女唇中露,几度临风拭泪痕”,原来那几天,他连百助唇边的露珠都只敢“偷尝”,生怕多一分亲近就多十分辜负。

苏曼殊的故事让现代人唏嘘,他像民国版的仓央嘉措,在佛性与人性间左右为难。

但比起藏地诗僧的决绝,他更笨拙也更真实:会为爱情写“日日思卿令人老”,转头又躲进暴饮暴食的自我惩罚,能画出“江山无主月自圆”的孤高,却控制不住为黄兴之死当街焚画痛哭。

这种分裂恰恰让他可爱,哪个普通人不是一边喊着“看破红尘”,一边为某个身影彻夜难眠?

1918年苏曼殊去世时,胃里还塞着没消化完的糖炒栗子,这个总说“一切有情,都无挂碍”的和尚,最终被葬在西湖边,墓碑正对着名妓苏小小的墓。

有人说这是讽刺,其实恰是他的圆满:一生在僧俗间游走,死后终于不必再选。

而百助晚年总爱去东京那座音乐厅,或许在某个筝声悠扬的午后,她还会想起1909年,有个僧人用一句诗道尽所有温柔与遗憾。