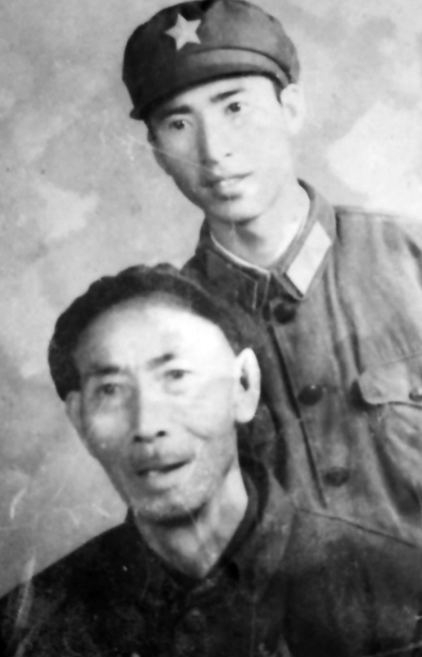

1976年,一名老人在北京军事博物馆参观时,看着四下无人,偷偷摸了一下文物,被工作人员大声制止,老人却红着眼眶说:“当年是我把它一路从于都背到延安的!” 谢宝金,一个普通的矿工,在1934年被红军选中,担负起了一个几乎无法完成的任务,背负68公斤重的手摇发电机,保护它一路走完长征。 长征,对于红军来说,是生死攸关的时刻,而这台发电机,却成为了生命的象征,没有它,红军就无法保证与中央指挥部的通讯,战斗的胜负,或许就在这一刻决定。 谢宝金从中革军委总参情报部接下这个任务时,或许并不知道,这台发电机将成为他生命中的“老伙计”,陪伴他走过无数险阻。 长征途中,谢宝金和他的队友们几乎要面对所有的困难,敌人紧追不舍,极端恶劣的自然环境则如同无情的考验,每走一步,都充满了死亡的威胁。但对于谢宝金来说,背负这台设备不仅仅是完成任务,它代表了红军对胜利的渴望,对信念的坚持。 发电机与他紧密相连,成了他肩膀上的重担,成了他生死未卜的信念。 长征经过草地时,泥泞的沼泽一度吞噬了不少战士,谢宝金看到发电机几乎就要被泥沼吞没,他毫不犹豫地指挥战友们砍伐竹子,制作竹排,将沉重的发电机救出。 尽管自己背负的重量几乎让他喘不过气,但他依然咬牙坚持,无数次,他差点失足滑入深谷,但他没有放弃,那台发电机,承载了无数战士的生命,成了红军胜利希望的最后一根稻草。 随着长征的结束,谢宝金并没有因为立下赫赫战功而被宠爱,反而选择了回到自己的故乡,江西于都,过着简单而朴素的生活。 新中国成立后,谢宝金被安排到供销社工作,尽管他的身份是老红军,但他从未把过去的经历当作资本炫耀,反而低调地与他人一起工作,继续为人民服务。 年复一年,谢宝金并没有选择躺在荣誉的光环下安享晚年,而是继续坚持着为人民服务的信念,他每天都会早早起床,去收购物资,尽管这些工作并不体面,甚至有些繁重与脏累。 但他从未有过怨言,对于他来说,这些工作是自己应尽的责任,也是为了让人民过上更好的生活。 他的家人曾觉得他“傻”,毕竟他的身份已经不需要再为生计而奔波,可谢宝金始终坚持自己的原则,始终认为“老百姓吃得好穿得暖,才是最重要的。” 即使在晚年,谢宝金依然秉承着清廉节俭的生活方式,在家中,他节约每一分钱,过着几乎没有任何奢侈的生活,对于身边的亲戚朋友,他始终是那个坚守原则、教导大家“靠自己吃饭”的人。 虽然他生活得非常朴素,甚至连家中的一张废纸一块破布都舍不得丢,但他从未向国家寻求任何帮助,即便在他晚年家庭困难的时候,他也坚持自立自强,拒绝借助外力。 谢宝金的生活,从未因他在长征中的英勇事迹而变得特殊,新中国成立后,尽管他是老红军,拥有属于自己的一段光辉历史,谢宝金却选择回到江西于都,过上了普通而平凡的生活。 他被安排在供销社工作,每天收购物资,为了人民的利益,他甘心做这些“脏活累活”,在外人看来,谢宝金似乎过于低调,甚至有些“傻”,然而对他来说,这种生活才是最接地气、最符合他革命初心的生活。 他对工作没有丝毫怨言,收购的每一笔生意,无论大小,他都会亲力亲为,甚至是那些一分钱两铜钱的小生意,也不曾懈怠,面对这样一点一滴的事务,他的责任心和认真态度都让人敬佩。 当时的生活水平并不高,谢宝金并未因为过去的辉煌而去追求个人的享乐,他始终秉持着“为人民服务”的原则,他有一段时间亲自处理家中繁琐的事务,即使家庭困难时,他也坚持自力更生,决不向国家或外界寻求援助。 1976年,退休后的谢宝金在一次去北京看病的途中,带着侄子参观了中国人民革命军事博物馆,在那里,他看到那台熟悉的发电机,不禁激动万分,伸手想要触摸它。 保安上前制止时,谢宝金的话语打破了展厅的沉默:“你知道我为什么要去摸它吗?当年是我把它一路从于都背到延安的……它就像我的亲人一样啊!” 这一句话,让在场的所有人都愣住了,工作人员经过核实,才知道这位老人正是当年背着发电机走过长征的英雄,顿时所有人都肃然起敬。 谢宝金的故事,才真正走向了公众的视野,从那一刻起,他的名字与那台发电机紧密相连,他的传奇事迹也终于得到了应有的认可。 历史书写中,常常是那些英雄人物和重大战役占据着最显赫的位置,而像谢宝金这样默默奉献、以血肉之躯担负起历史重担的普通战士,往往被遗忘,但正是这些默默无闻的英雄,成就了历史的伟大。 1984年谢宝金去世后,博物馆特别在发电机的展柜旁加装了触控屏幕,播放他亲自讲述的长征故事。 通过这个装置,更多的参观者能够了解到谢宝金的英雄事迹和他为红军通讯做出的贡献。