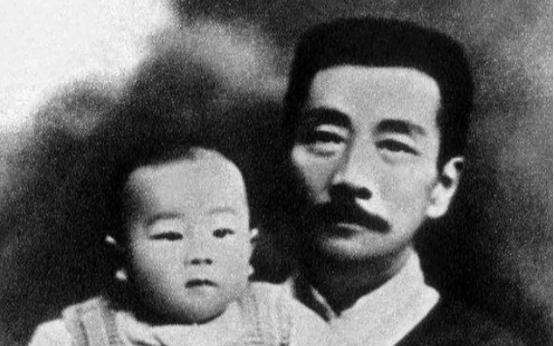

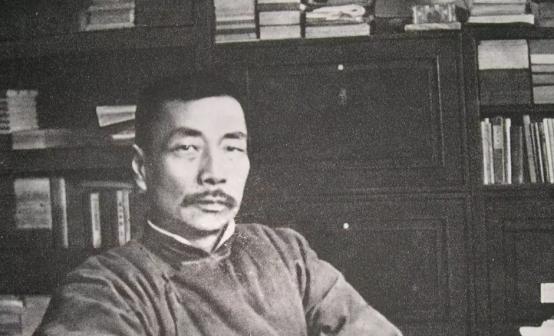

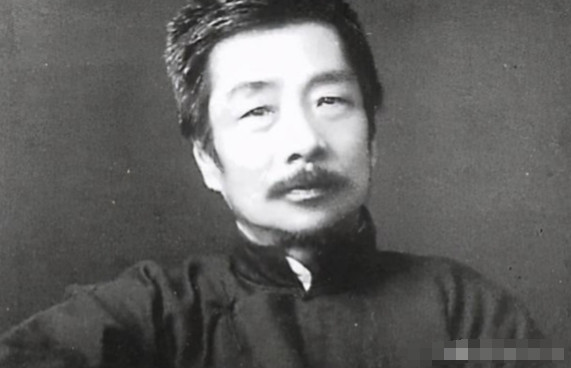

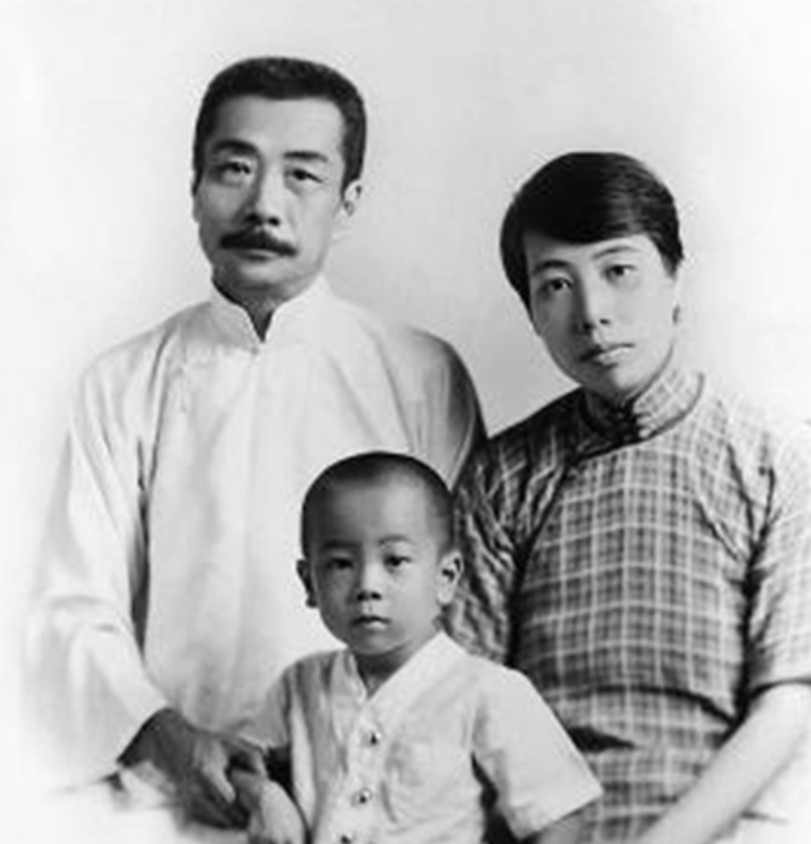

一日,鲁迅在吃沙琪玛时,周海婴凑到他的身前说自己也想吃,鲁迅却说:我只有一块,给你的话,我就没得吃了。 这个看似"自私"的父亲竟然是鲁迅?当三岁儿子眼巴巴想要分享沙琪玛时,这位文学大师说出了让人意外的话。是真的不舍得给孩子吃,还是另有深意?这个小故事背后藏着怎样的教育哲学? 很多人听到这个故事第一反应都是震惊,怎么可能呢?鲁迅这样的大文豪,会和三岁的儿子抢吃的?但这确实是真实发生过的事。1933年一天,鲁迅正在吃沙琪玛,3岁周海婴问:"爸爸我也想吃。"鲁迅说:"我只有这一块了,你吃了我就没有了,所以你还是不要吃。"说完就真的把沙琪玛给吃了,周海婴只能站在原地眼巴巴地看着。 这事要放在现在,估计得被说成"不称职的父亲"了。但了解鲁迅的人都知道,他对这个老来得子的儿子有多疼爱。这一年鲁迅49岁,也许是老来得子,鲁迅对这个儿子越看越喜欢。当时,只要有朋友来家里,鲁迅就要把孩子从房里抱出来,给人看。有时候孩子睡着了也不例外,许广平说他把孩子当展览品了。 那鲁迅为什么要这么做呢?其实这就是他的教育方式。鲁迅先生有多爱吃沙琪玛呢?他不仅在家中常备沙琪玛,这种甜食对他来说几乎是写作时的必需品。但对于儿子,他有自己的原则。鲁迅却非常认真的跟海婴讲道理,说小孩子还是不要吃太多甜食的好。 鲁迅的教育理念跟现在很多父母不一样。据周海婴所著《鲁迅与我七十年》,鲁迅的教育方式是"顺其自然,极力不多给他打击,甚或不愿拂逆他的喜爱,除非在极不能容忍,极不合理的某一程度之内"。他不会无原则地溺爱孩子,该拒绝的时候就拒绝,该坚持的原则就坚持。 更重要的是,鲁迅从不把自己当成高高在上的父亲。有一次家里来客人吃饭,周海婴刚吃一口就吐出来,说这东西不新鲜。许广平已经有点生气了,大家吃着都好好的,海婴在耍什么脾气。这时,鲁迅却尝了一下海婴吐出来的鱼丸,他发现鱼丸确实坏了。鲁迅说过:"孩子坚持说不新鲜,一定有他的道理。不能不弄清楚就急于指责。" 这种尊重孩子的态度,在那个年代是很少见的。鲁迅绝对不会随便去责备孩子,而是给孩子充分地尊重和信任。同时他也会用生活中的小事来教育孩子,比如那块沙琪玛,就是在告诉儿子要懂得节制,不是所有想要的东西都能得到。 从前,鲁迅最喜欢去的就是书店,有了海婴以后,鲁迅常常陪着儿子去玩具店玩耍。为了孩子,他愿意改变自己的生活习惯。海婴从小身体就不好,经常咳嗽,鲁迅会整夜的照顾海婴。这样一个温柔细心的父亲,怎么可能真的舍不得给孩子一块沙琪玛呢? 鲁迅先生病逝前写过一篇名为《死》的杂文,列出了自己的遗嘱。其中一条写道:"孩子长大,倘无才能,可寻点小事情过活,万不可去做空头文学家或美术家。"这句话成了周海婴一生的座右铭。 1936年鲁迅去世时,周海婴只有七岁。但父亲的教育已经深深印在了他心里。1952年入北京大学物理系学习无线电专业,周海婴选择了跟父亲完全不同的道路。他没有去做文学家,而是踏踏实实地搞技术。1960年毕业参加工作任广播电影电视部政策法规司副司长,后升至电视部副部长。 周海婴表示,不愿在鲁迅的光环下生活,也从不向外人炫耀自己是谁的后代;他反对靠父母的余荫生活,虚度人生;强调靠自己力所能及的工作成绩,去赢得社会的承认。 回头看,那块小小的沙琪玛其实承载着鲁迅独特的教育智慧。他不是在跟孩子抢东西,而是在教孩子做人的道理。爱孩子不是要什么都给,有时候拒绝也是一种爱。这种教育方式培养出了一个踏实、独立、有自己原则的儿子。 父爱有很多种表达方式,鲁迅的"抢"沙琪玛或许就是其中一种。你觉得这样的教育方式怎么样?现在的父母是不是太容易满足孩子的要求了?欢迎分享你的看法。