抗战中,八路军3名叛徒以聚餐名义,将17团40多名干部包围在会议室,随后3名叛徒带着2000多人投靠了汤恩伯,汤恩伯给予3人高官厚禄,本以为飞黄腾达,然而,他们3人的结局并不好。

1940年冬,安徽萧县的寒风里,八路军第四纵队第6旅的营地表面平静,内里却暗流汹涌。

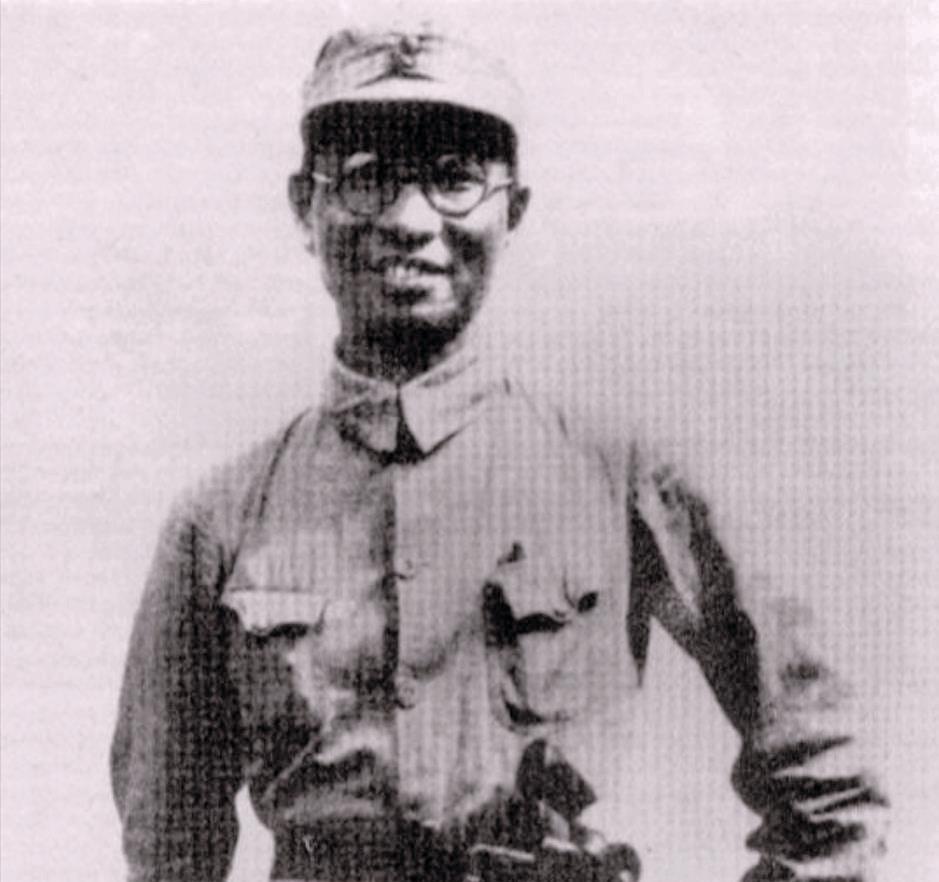

17团团长刘子仁、豫皖苏边区保安司令耿蕴斋、18团团长吴信容三人正密谋一场叛变。

这三人曾是地方武装首领,投奔八路军后手握兵权:刘子仁管主力团,耿蕴斋任保安司令,吴信容兼副旅长。

但八路军严格的纪律像枷锁,打仗禁酒、禁迷信活动、禁私设“女兵连”,让过惯“山大王”日子的他们浑身不自在。

耿蕴斋摔碗大骂:“这也不能干那也不能干,反了算了!”吴信容急忙捂他的嘴,转头问刘子仁:“大哥,弟兄们听你的!”刘子仁阴着脸点头:“把部队带出去!”

叛变的导火索是八路军整风,耿蕴斋嫌“保安司令”虚衔没实权,吴信容怨自己没当上旅长,两人屡次违抗命令。

边区政委吴芝圃奉命解决二人,却误信“老实人”刘子仁,让他设宴软禁耿、吴。

谁知刘子仁早已倒戈,送请柬时夹带密信:“宴是鸿门宴,来必送命!”更连夜与耿、吴策划:借聚餐诱捕党员干部,裹挟部队投奔国民党92军军长李仙洲。

1940年12月11日,东曹庄的聚餐成了修罗场。

刘子仁以“赴宴”为名,将团政委蔡永、营连干部等40多人骗进会议室包围。

见众人成“瓮中之鳖”,三人放心吃饭去了。

谁知干部们以蔡永为首,假称闹肚子突围,直扑机枪阵地!枪响刹那,刘子仁冲回现场,嘶吼着下令开枪。

政委周大灿、干部廖云辉等十余人血溅当场,蔡永头部中弹重伤。混乱中,2000余士兵被裹挟叛逃,豫皖苏根据地一夜塌了半边天。

投奔汤恩伯后,三人只捞到空头衔:刘子仁当师长,耿蕴斋挂名“游击副总指挥”,吴信容混个团长。

汤恩伯表面给高官,实则缴了他们的兵权,派亲信盯梢。

昔日呼风唤雨的“大哥”们,如今连调动一兵一卒都要打报告。耿蕴斋哀叹:“早知当傀儡,不如留八路军!”

吴信容更惨,1942年突患“急性盲肠炎”暴毙,死前拉弟弟吴信元忏悔:“带弟兄们回去……我错了!”

叛徒的末路比预想更凄凉。

吴信容暴毙后,其弟吴信元率部起义回归新四军,留他坟茔孤寂荒芜。

耿蕴斋看透国民党腐败,抗战后逃往解放区“忏悔”。

因子女参加革命,1951年羁押后竟被释放回乡种地,1962年病死家中,看似善终,实则终生背负叛徒骂名,子孙蒙羞。

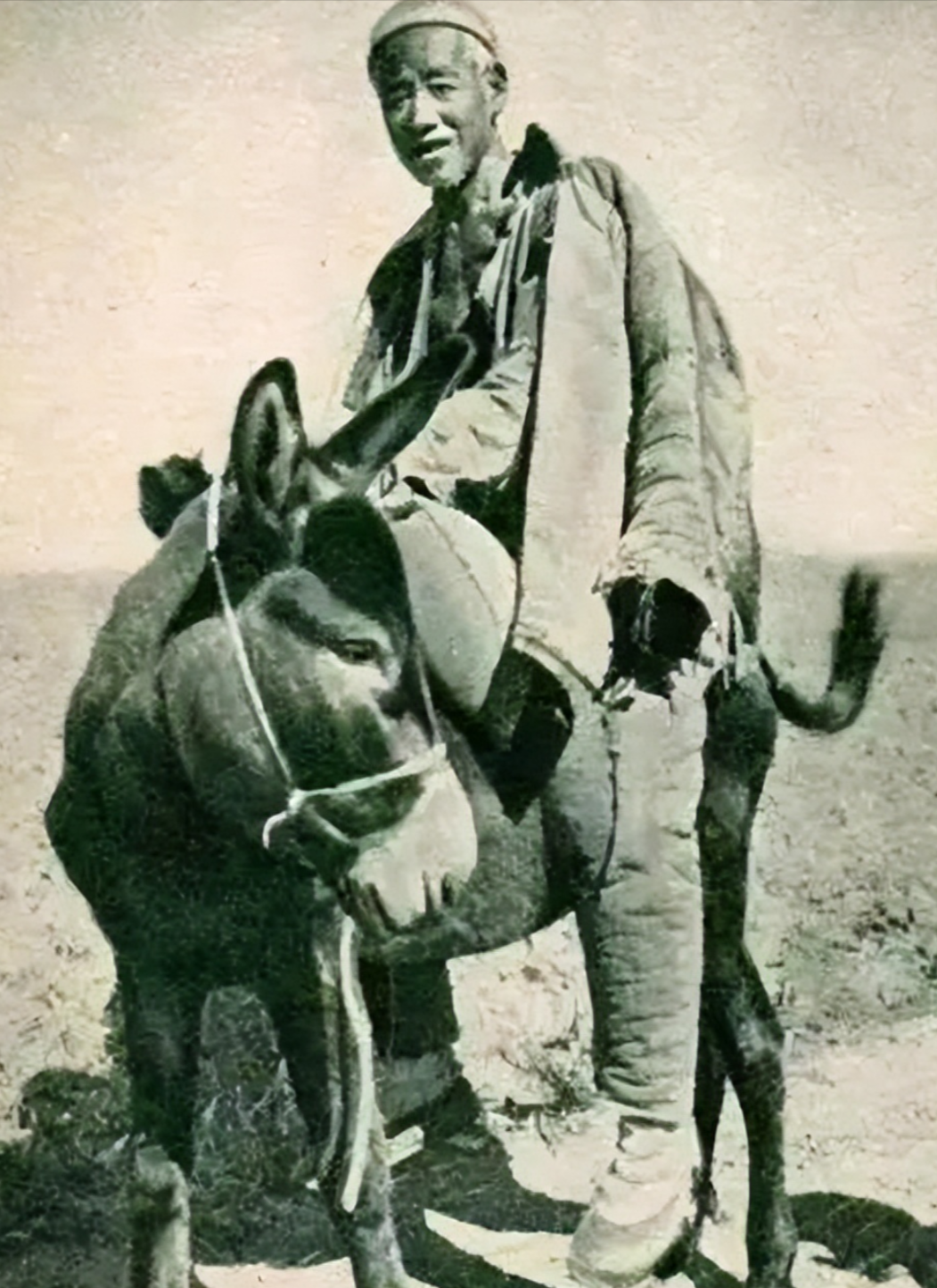

刘子仁最狡诈,见国民党溃败,1949年改名换姓在四川“起义”,想钻“既往不咎”的空子。

但镇反运动揪出他的老底:任伪军时帮日军剿共,投国民党后捕杀地下党。

1950年河南商丘公审枪决!尽管1960年因“起义身份”被平反,可老百姓唾骂至今:“这种反复小人,也配称烈士?”

三人叛变的根源,是私欲碾碎了信仰。刘子仁迷信“枪杆子即权力”,耿蕴斋贪权,吴信容恋位,他们投身革命只为投机。

当纪律约束私欲,便视忠诚为枷锁。

可叛徒算尽一切,唯独算漏一件事:无信仰的野心家,敌不疼、友不亲,终成乱世弃子。

更讽刺的是,当年从血宴突围的蔡永,九死一生后成长为开国少将;而刘子仁枪口下的新兵徐春阳,1980年代已当上中将军政委。

徐将军重访烈士就义地时痛斥:“叛徒求富贵却落得身败名裂,坚定者历劫难终成国家柱石——这就是天理!”