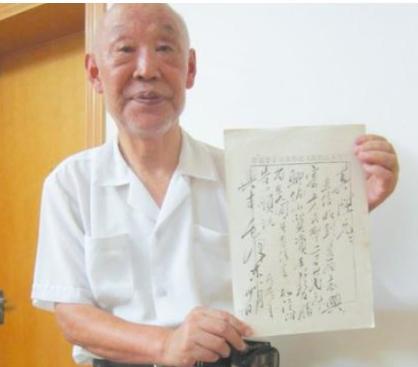

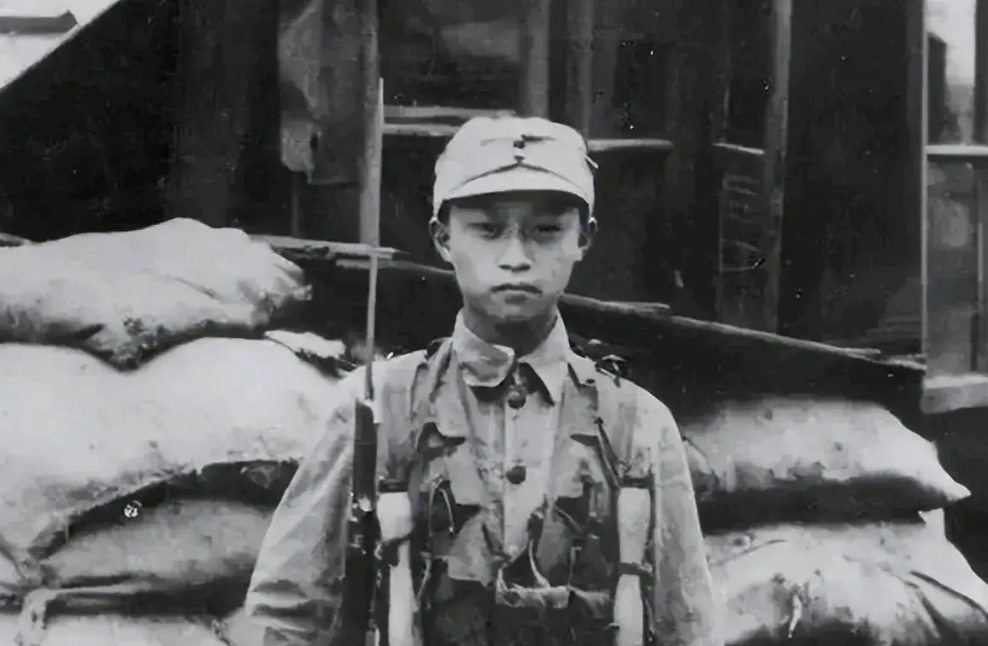

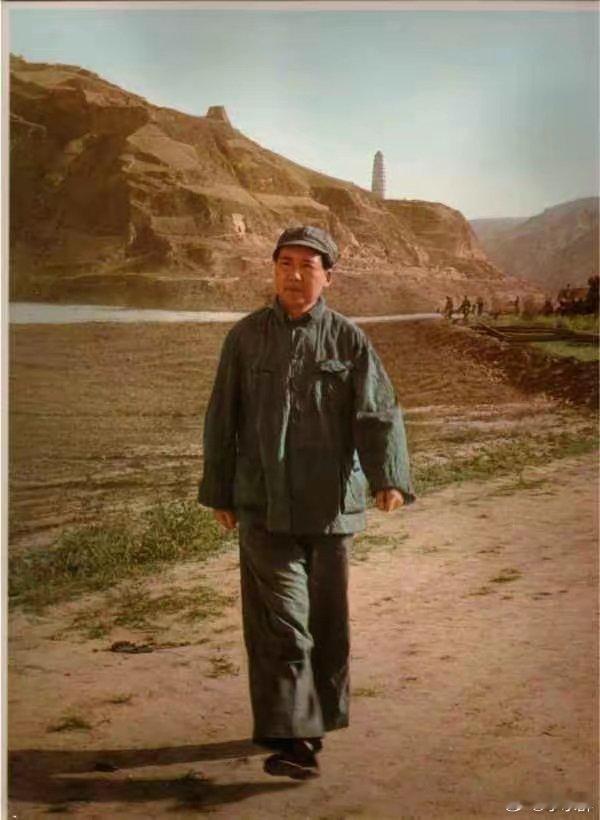

1950年铁匠朱其升看到家家户户都挂上了毛主席头像,他越看这个人越眼熟,于是偷偷将妻子拉到一旁对她说:“其实毛主席是我结拜兄弟,”妻子大惊:“你怕不是穷疯了吧!” 湖南湘潭县的一个小村庄里,1950年带来了前所未有的变化,家家户户的堂屋正中都挂起了一幅画像,画像中的人面容慈祥,目光深邃。 铁匠朱其升站在自家门前,手里还握着刚放下的铁锤,他盯着墙上的画像看了很久,眉头微蹙,似乎在努力回忆着什么,那张脸让他感到莫名的熟悉,仿佛在哪里见过。 “这位毛主席,我总觉得在哪儿见过。”朱其升悄悄对妻子说道。妻子白了他一眼,“你个打铁的,哪能见过这样的大人物。”但朱其升心里有个声音在告诉他这绝不是错觉。 1911年的长沙那是个风雨飘摇的年代,22岁的朱其升刚刚加入湖南新军,对一切都充满好奇。那天下着小雨,他在军营门口值守时,看见一个穿着长衫的年轻人在门外徘徊。 这个叫毛润之的青年学生想要参军,但苦于找不到担保人,朱其升看他谈吐不凡,气质与众不同,便主动上前询问, 简单交谈后,朱其升和战友彭友胜决定为这个陌生人作保。 就这样三个来自不同背景的年轻人成了战友,军营生活单调而艰苦,朱其升主动承担起了带新兵的责任, 他手把手教毛润之如何握枪瞄准,如何站好军姿。 夜深人静时军营里只有微弱的油灯还在闪烁,毛润之常常在灯下读书看报,遇到不识字的战友,他总是耐心地念给大家听,朱其升虽然只读过几年私塾,但听得津津有味。 两人在深夜的交谈中越走越近,一次偶然的机会,他们发现彼此都是湘潭老乡,这份同乡之情让关系更加亲密。在一个月圆的夜晚,两个年轻人决定结拜为兄弟。 随着清帝退位,湖南新军面临解散,在部队解散前的最后一夜,几个要好的战友聚在军营附近的小酒馆里告别,大家都在谈论着各自的去向。 “我要回去继续读书,将来要为这个国家做点什么。”毛润之举起酒杯说道。朱其升默默地听着,心中既为兄弟的志向感到钦佩,也为即将到来的分别感到不舍。 告别后朱其升回到老家重新操起了祖传的手艺,战乱年代,全家老小的生计就靠他抡大锤打铁维持。日子虽然清苦,但也算安稳。 岁月如流水,朱其升渐渐淡忘了军营里的那段经历,偶尔听到外面传来“朱毛红军”的消息时,他心中会泛起一丝涟漪,但也只是一闪而过。 直到1950年看见毛主席的画像,那些尘封的记忆瞬间涌现,朱其升越看越确信,墙上的这位国家领袖就是当年军营里的润之弟,但这个想法太过惊人,连他自己都觉得不可思议。 他决定给北京的毛主席写一封信,想要确认自己的猜测是否正确,信写得很简单,没有任何请求和要求,只是想知道主席是否还记得军营里的往事,写完信后,朱其升怀着忐忑不安的心情将信寄了出去。 1952年那天镇邮电所的所长亲自来到朱其升家,手里拿着一封来自北京的信件,信封上的三个大字让全村都轰动了:中南海。 朱其升颤抖着双手打开信件,信的开头就是亲切的“其升兄”三个字,主席在信中回忆了军营里的往事,还关切地询问朱其升的家庭情况和生活状况。 随信还寄来了一些钱款,但朱其升没有留作己用,而是全部用来购买铁匠工具,扩大了自己的铁匠铺。从那以后他开始免费为乡亲们修理农具,用自己的方式回报乡邻。 这个故事它展现了两个普通人之间跨越时空的真挚友谊,那次相遇改变了两个年轻人的人生轨迹,一个成为了国家领袖,一个依然是普通的铁匠。 虽然只是通过一封书信,但那份纯真的战友情谊从未改变,无论地位如何变化,在彼此心中他们永远是当年军营里的兄弟。 信源: 湖南省档案馆藏《湖南新军名录》 人民出版社《毛泽东书信选集》 中国第二历史档案馆藏《北洋政府陆军部档案》