中国佛教协会发布公告

中国佛教协会于7月27日发布的公告,以及少林寺管理处同步披露的释永信涉嫌严重违法违纪的通报,不仅标志着这位曾经在全球佛教界具有广泛影响力的宗教领袖骤然陨落,更将中国宗教场所治理的深层矛盾与制度性挑战推向了公众视野的中心。

根据官方通报的核心信息,释永信面临双重指控:

其一是经济层面的刑事犯罪,涉及挪用侵占寺院建设资金与集体资产,这一行为直接触碰法律红线;

其二是严重违背佛教根本戒律的私德问题,包括长期与多名女性保持不正当关系并育有私生子。

中国佛协以“性质十分恶劣”“严重败坏声誉”的严厉措辞定调,并迅速批准河南省佛协注销其戒牒的申请,这一系列动作既彰显了宗教管理体系的反应速度,也凸显了问题的极端严重性——戒牒作为僧侣身份的根本凭证被注销,等同于将其彻底剥离出宗教体系。

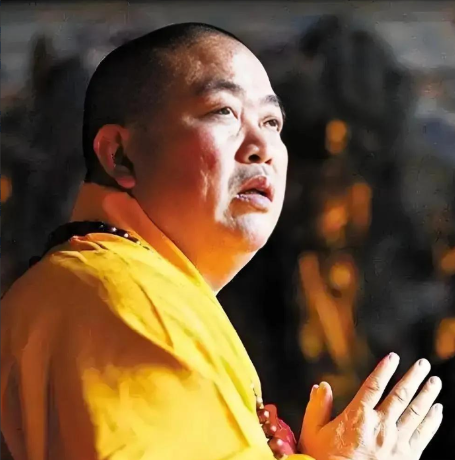

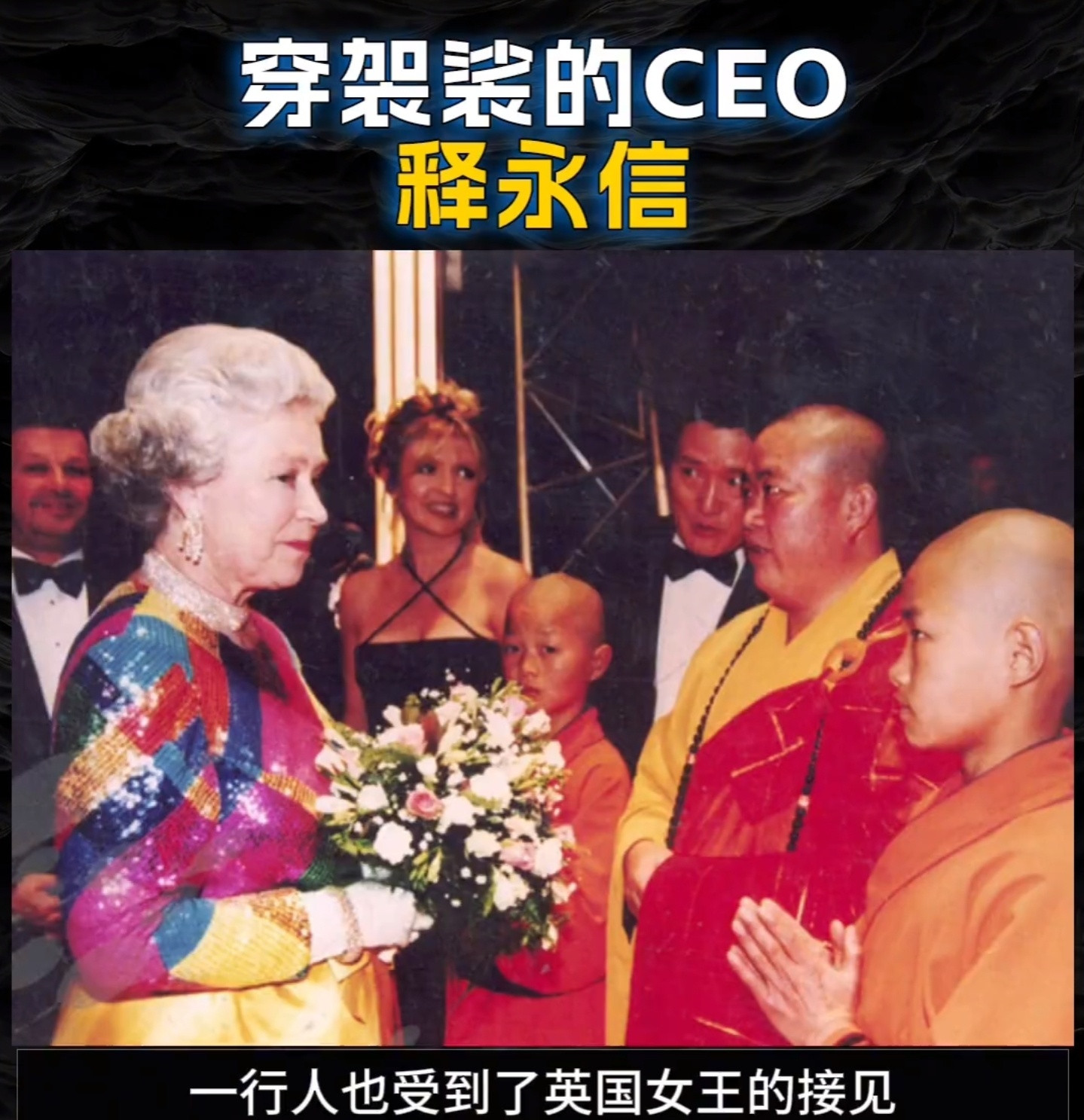

回溯释永信的公众形象演变过程,其争议性始终与少林寺的商业化扩张如影随形。

自上世纪90年代执掌少林寺以来,他主导了包括商标全球注册、海外文化中心设立、实景演出开发、少林素饼产业链构建等大规模商业活动,将一座千年古刹转变为年收入逾十亿元的综合体。

这一模式虽在推广佛教文化、改善寺院经济方面取得可见成效,却也长期引发“信仰经济化”的尖锐批评。

此次曝光的资金挪用问题,正是这种过度商业化埋下的隐患爆发——当宗教场所深度介入资本运作,而内部财务监督与外部审计机制未能同步健全时,权力寻租与资产失控的风险便急剧放大。

更值得深思的是,释永信的个人生活丑闻与其公开塑造的“苦修高僧”形象形成刺眼反差,这种双重性不仅摧毁了信众的情感认同,更动摇了宗教伦理的根基:当戒律清规在核心领导者身上沦为虚设,宗教的神圣性与道德感召力必然遭遇毁灭性打击。

这一事件的发酵过程,折射出当代宗教治理的关键性命题。

在制度层面,国家宗教事务局与佛教协会的快速介入,显示出宗教领域法治化管理的强化趋势。

但更深层的挑战在于:如何构建既能保障宗教场所经济自主权,又能防范资产滥用的监督机制?通报中提及的“多部门联合调查”暗示了公安、审计、纪检等世俗权力机构的介入,这种跨界协作虽有必要,却也引发宗教自治与外部监管如何平衡的讨论。

在文化层面,事件重创了公众对佛教清净形象的认知。

社交媒体上“方丈成方丈”“少林集团董事长”等讽刺性标签的病毒式传播,反映出社会对宗教世俗化过度的集体焦虑。

当信仰空间被过度商品化,当宗教领袖被包装为“明星CEO”,其精神内核的消解似乎已成为某种必然代价。

从更广阔的视角观察,释永信案绝非孤立现象。

近年来,日本某佛教团体高层涉巨额逃税、韩国名刹住持性侵丑闻等事件频发,共同指向全球宗教机构在现代化冲击下遭遇的治理危机。

但在我国,此事还具有特殊警示意义:它暴露出部分宗教场所在商业化浪潮中,既未能建立现代法人治理结构,又弱化了传统丛林清规的约束力,最终陷入“旧制失灵、新制未立”的监管真空。

中国佛协在公告中强调“坚决拥护依法处理”,既是对社会关切的回应,也隐含了宗教界自我净化的决心。

未来真正的考验在于,能否以此为契机推动制度性改革——例如建立全国性寺院财务公示平台、引入第三方审计、强化僧团民主监督机制等,从根源上防范权力与资本的勾连。

此次风波对少林寺品牌乃至中国佛教国际形象的损伤难以估量。

作为文化输出的成功典范,少林寺的全球影响力很大程度上系于释永信个人魅力的叙事,而今这一叙事彻底崩塌。

短期内,海外分寺的运营、文化合作项目或将面临信任危机;长期看,重建形象需要更彻底的透明化运营与去个人崇拜化转型。

更深远的启示在于:宗教场所的可持续发展,终究不能依赖商业奇观或个人权威,而应回归信仰本质与制度理性。

释永信从“佛教改革者”到“破戒者”的坠落轨迹,为所有宗教组织敲响了警钟——当神圣空间与世俗利益的边界持续模糊时,信仰的灯塔终将在欲望的迷雾中黯淡。

唯有重塑敬畏、重建制衡,才能让钟磬之音真正涤荡人心。

热点观点

评论列表