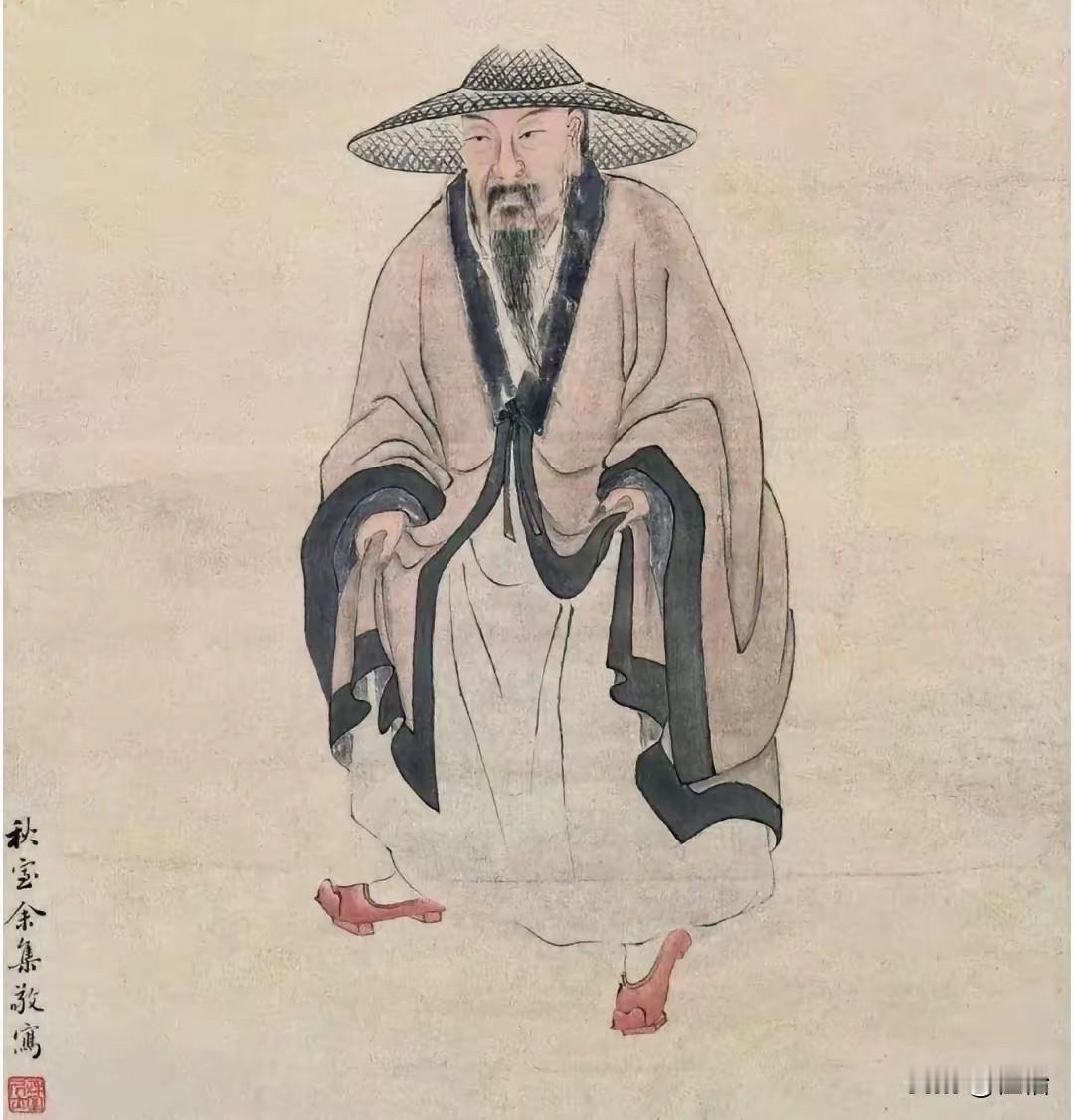

你敢信吗?一个被朝廷贬了四十年的“罪臣”,竟成了中国人念叨千年的精神偶像? 按世俗标准,苏轼输得彻底:20岁中进士时被皇帝夸“能当宰相”,却一辈子没进权力中心;44岁差点被砍头,62岁被扔到鸟不拉屎的海南,最后死在回京路上。 可他留下的,比谁都扎实:写的“但愿人长久”成了中秋必说的话,炖的东坡肉至今飘香,在海南教出的黎族学生,成了当地第一个举人。 44岁那年,乌台诗案把他从云端拽进地狱。狱卒拿铁锁链锁着他的脖子,从湖州押往开封,路上百姓扔烂菜叶,官员骂他“讽刺朝廷”。在狱中,他给弟弟苏辙写绝笔诗:“与君世世为兄弟,更结来生未了因”,以为再也见不到天亮。 可等宋神宗赦免他,贬去黄州当团练副使(个没实权的小官),他刚到黄州就钻进东坡的荒地,戴着斗笠种地,手上磨出大茧,却笑着跟农民说:“这土比官场干净。” 夜里买不起灯油,就借着月光写《赤壁赋》,写“哀吾生之须臾,羡长江之无穷”,把人生的苦,酿成了哲学的酒。 在黄州,他把日子过成了“生活实验”。没钱买肉,就跟屠夫要没人要的五花肉,用黄酒炖得酥烂,分给邻居吃,还写《猪肉颂》教大家做法:“慢着火,少着水,火候足时它自美”。有次下雨没带伞,同行的人狼狈躲雨,他却在雨里走得坦然,写“竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生”。这哪是写雨?是写他心里的秤——把“贬官”的重,活成了“自在”的轻。 被贬惠州时,他都59岁了,还乐呵呵地说“日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人”。当地人穷,没医生,他就把自己懂的草药知识教给百姓,还捐钱修桥,桥修好那天,百姓喊他“苏贤公”,他摸着胡子笑:“我不过是个贬官,担不起这称呼。” 可他不知道,那座桥后来叫“苏公桥”,站在桥上看东江,就像看他写的诗,越品越有味道。 最动人的是在海南。62岁的苏轼被扔到儋州,那时海南是“蛮荒之地”,连本书都找不到。他就把自己带的书抄给当地人,在桄榔树下开私塾,教黎族孩子读书。有个叫姜唐佐的黎族少年,跟着他学了三年,后来考中举人,成了海南第一个走进中原的读书人。姜唐佐离岛时,苏轼在他扇子上题诗:“沧海何曾断地脉,珠崖从此破天荒”——他哪是在题诗?是在给这片土地播种子。 为什么一个屡屡受挫的人,能把日子过成中国人的精神坐标?不是因为他会写诗、会炖肉,是因为他把“贬谪”活成了“扎根”。在黄州,他扎进泥土种庄稼;在惠州,他扎进百姓里修桥;在海南,他扎进文化里办学。别人把贬官当惩罚,他把贬官当“行走的课堂”,走到哪,就把对生活的热爱撒到哪。 有人说他“傻”,放着安稳日子不过,偏要替百姓说话、为苍生写诗。可正是这“傻”,让他的诗里有烟火气,让他的肉里有温情味,让他教的书里有光。千年过去,皇帝换了又换,宰相换了又换,可苏轼的“但愿人长久”还在中秋夜被念叨,他的东坡肉还在饭桌上飘香,他在海南播的种子,早已长成了参天大树。 说到底,苏轼赢的不是权力,是人心;留的不是功名,是生活的智慧——教会我们,顺境时不飘,逆境时不怂,把日子嚼出滋味,把苦难酿成甘甜。这或许就是中国人爱他的原因:我们谁没遇过“被贬”的时刻?而苏轼,早给我们打了样。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。