市值深研研究员注意到,近期,国家外汇管理局北京分局一张7万元罚单,将外商独资公募宏利基金推至聚光灯下。尽管公司称违规事项发生于约5年前(外资全资控股前)且已妥善解决,但这一处罚仍折射出其发展中的波折。

更值得关注的是,这家成立于2002年的老牌公募,正面临资管规模增长依赖货币基金、权益类产品乏力、核心人才流失与高管动荡的多重挑战,与同期成立的招商基金等同行差距持续拉大。

外汇违规罚单与历史镜像:非银机构的监管红线

宏利基金此次被罚,源于违反《外国投资者境内直接投资外汇管理规定》第十条第一款和第十七条,涉及外汇登记管理问题,处罚决定日期为7月17日,罚没款7万元,公示截止期至2026年7月23日。公司回应称,相关事项发生在约5年前,即2022年底完成外资全资控股前,目前已与监管部门沟通解决。

这并非非银机构首次因外汇问题受罚。回溯2017年12月,国家外汇管理局首次通报非银机构外汇违规案例,海通资管与诺安基金赫然在列。其中,海通资管因向无资质公司提供QDII额度、提交不实材料被罚775万元;诺安基金则通过QDII业务套取汇率价差,被罚95万元。此类案例显示,外汇管理合规始终是资管机构不可触碰的红线。

规模增长“单腿跳”:货币基金撑起近半壁江山

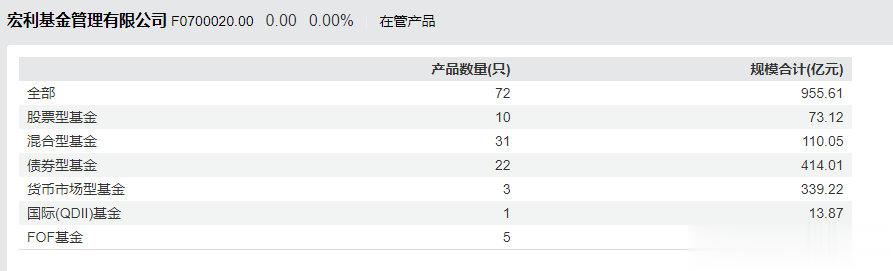

截至2025年二季度末,宏利基金管理总规模达955.61亿元,较一季度增长25.5亿元,但增长动力高度集中——仅货币基金和FOF实现环比增长,其中货币基金贡献了核心增量:规模从一季度末的246.16亿元飙升至339.22亿元,增幅37.8%,新增93.06亿元,几乎撑起全部规模增长。

产品结构失衡问题突出。在其72只产品中,货币基金占比超三成(339.22亿元),而权益类产品表现疲软:2025年新发权益基金仅2只(偏股混合与普通股票型各1只),股票型和混合型基金规模合计占比极低。对比来看,同年成立的招商基金、万家基金二季度规模已分别达8912.54亿元、5051.96亿元,宏利基金不仅规模落后,产品结构也显单一。

人事震荡冲击投研:高管与核心人才接连流失

规模与结构的困境,背后是投研体系与管理层的持续动荡。一方面,2022年底宏利基金完成外资全资控股后,高管团队频繁变动:2022年12月高贵新任总经理,2024年8月丁闻聪接任总经理兼法定代表人,2025年3月高贵鑫离职并入职天弘基金。不到3年时间,总经理岗位两度更替,管理层稳定性不足。

此外,核心投研人才流失更为致命。

公开报道显示,2024年,原研究部总监张勋、原总经理助理兼权益投资总监刘欣先后离职;2025年1月,权益投资部总经理王鹏卸任全部6只基金(其管理规模曾占公司权益类资产近50%)。王鹏离职后,15年老将庄腾飞接手的宏利成长基金,在其独立管理的76天内净值跌幅达23.17%,随后庄腾飞也卸任3只基金。更值得注意的是,2022年权益投决会6名成员已全部更换,投研体系几乎“推倒重来”。

对于公募基金而言,投研团队与管理层的稳定性是业绩与规模的基石。宏利基金若想缩小与同行的差距,扭转“靠货币基金撑规模”的局面,重建投研体系、稳定核心团队将是必经之路。