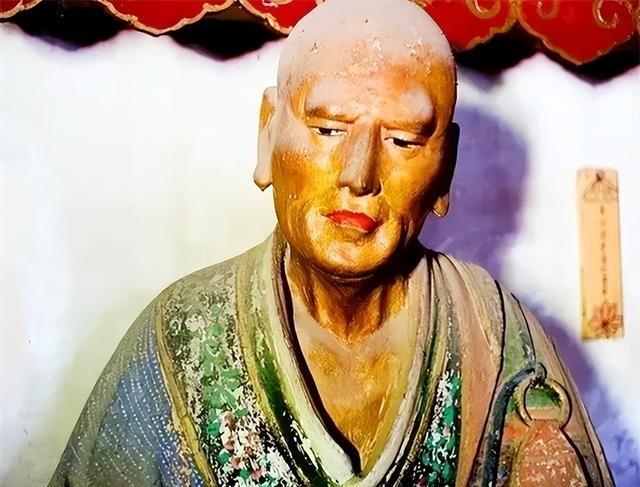

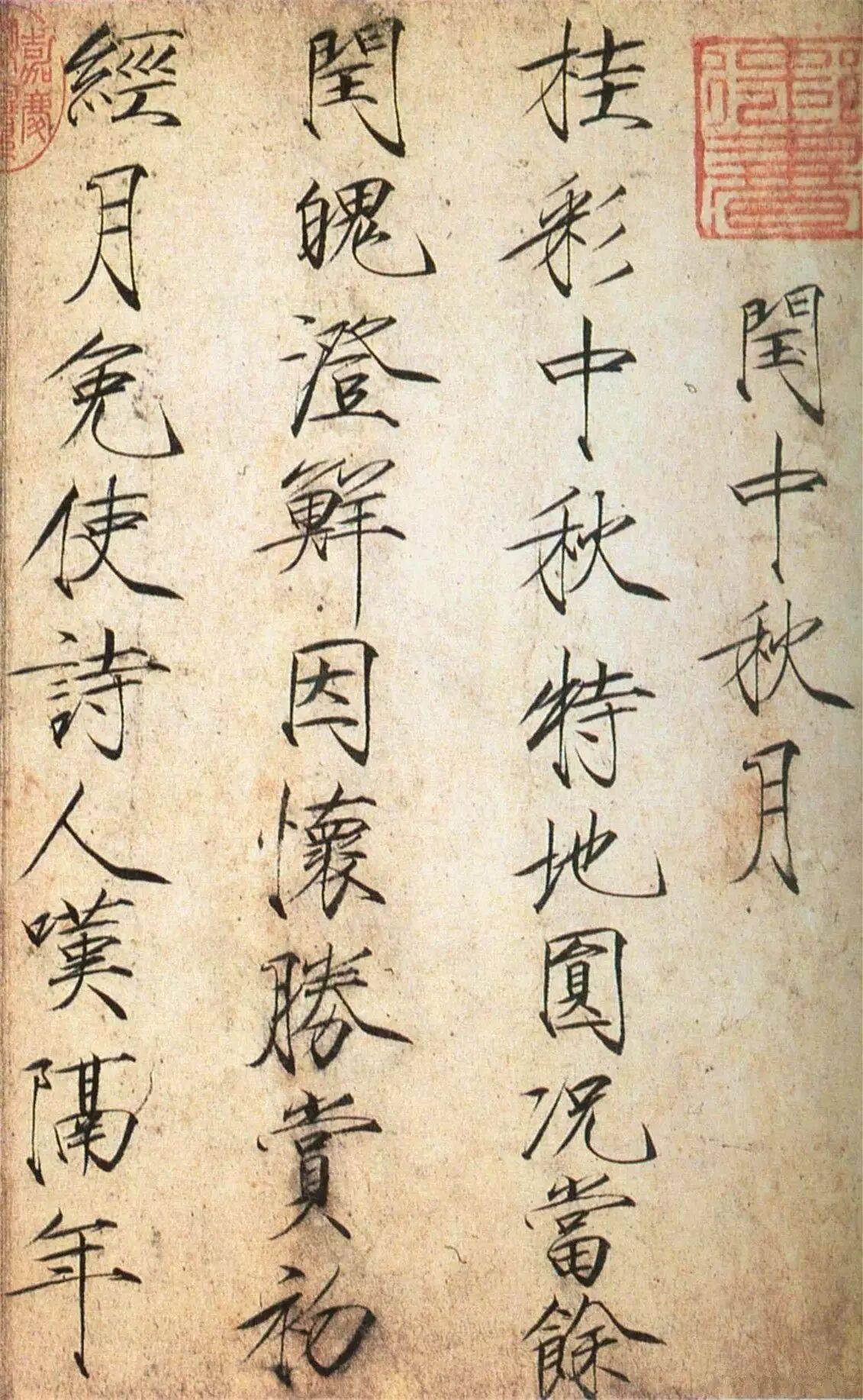

宋代,苏东坡和一个和尚吃饭,饭毕他对身边的一个歌妓说:“和尚喜欢你,今晚你好好的侍奉他就寝,让他破戒了,我给你10两银子,还给你找个好人家。若是做不到,就要挨一顿板子。”歌妓满口答应,晚上就去了和尚的房间。 苏东坡和佛印关系非常好,他晚年被贬惠州的时候,佛印在江浙,离得很远。有一个僧人叫卓契顺,愿意千里送信,佛印就把他的信托付给了这位僧人。佛印担心苏东坡晚年遭遇这等大挫折,会内心绝望,因此经常在信中鼓励他,让他对生活充满希望。 可见苏东坡与佛印的关系多么好。 其实佛印出家当和尚,全是拜苏东坡为赐。到底是怎么回事呢?我们一起走进佛印的故事。 佛印本姓谢,名端卿,是杭州人,从小就饱读诗书,是个远近闻名的大才子。 谢端卿第一次见苏东坡,是在杭州的西湖边。 那天苏东坡刚卸了杭州通判的职,正带着一群文人坐船游湖,谢端卿挤在岸边看热闹,被苏东坡一眼瞅见。 “那书生看着气度不凡,叫过来喝杯酒。”苏东坡挥挥手。 谢端卿也不客气,跳上船就和苏东坡对诗,从李白说到杜甫,从山水聊到禅理,竟没落下风。 苏东坡拍着他的肩膀笑:“你这才学,不去考功名,可惜了。” 谢端卿晃晃脑袋:“功名如浮云,不如跟苏学士学喝酒。” 两人就这么成了朋友,三天两头凑在一起,要么在酒馆里拼酒,要么在寺庙里蹭茶,疯疯癫癫的,倒成了杭州城里的一景。 真正让谢端卿出家的,是一场荒唐的玩笑。 那年苏东坡在镇江,约谢端卿去金山寺玩。 寺里的方丈是苏东坡的老朋友,见两人来了,就拉着苏东坡去后殿谈禅,让谢端卿在客堂等着。 谢端卿闲得无聊,看见方丈的僧袍挂在墙上,一时兴起就套在了身上,还拿起念珠,对着镜子学方丈打坐。 刚坐没一会儿,外面传来吆喝声——宋神宗竟驾临金山寺了。 谢端卿慌了神,脱僧袍来不及,躲也躲不掉,只能硬着头皮,跟着和尚们出去接驾。 神宗看着这群和尚里,有个年轻人眉清目秀,不像出家人,就问:“你是哪个寺的僧人?法号什么?” 谢端卿脑子一转,想起苏东坡常说的“佛印”二字,脱口而出:“贫僧佛印。” 神宗见他应对得体,又听说他是苏东坡的朋友,竟龙颜大悦:“既然是东坡的好友,又有佛缘,不如就留在金山寺修行吧。” 一句话,把谢端卿钉在了原地。 皇帝金口玉言,哪能说改就改? 等苏东坡从后殿出来,听说这事儿,笑得直不起腰:“端卿啊端卿,你这是偷鸡不成蚀把米,成了真和尚喽。” 谢端卿瞪他一眼,却也没真生气。 他本就对功名利禄看得淡,当了和尚,倒也落得清净。 只是这“佛印”的法号,成了苏东坡一辈子的笑料。 后来苏东坡总拿这事儿挤兑他。 就像那次吃饭,苏东坡让歌妓去试探佛印,其实是故意逗他。 他知道佛印看似随和,实则定力深厚。 那晚歌妓回来,耷拉着脑袋说:“和尚根本不理我,就坐在那里念经,念到天亮。” 苏东坡哈哈大笑,转头对佛印说:“看来还是我输了,10两银子归你。” 佛印捻着念珠,慢悠悠地说:“学士输的不是银子,是把禅理当玩笑了。” 两人相视一笑,谁也没往心里去。 旁人都说苏东坡顽劣,拿和尚开玩笑没分寸。 可佛印懂他。 苏东坡的玩笑里,藏着对世俗规矩的不屑。你越说和尚要守戒,他偏要试试;你越说君臣有别,他偏要和皇帝开玩笑。 而佛印的通透,也恰恰接住了这份顽劣。 你让歌妓来试我,我便念经到天明,既不破戒,也不伤和气。 这种友情,不像文人之间的互相吹捧,倒像两个顽童,你扔我一颗石子,我回你一个笑脸,在世俗的框框外,活得自在。 苏东坡被贬惠州,万里迢迢,佛印派卓契顺送信,信里没说多少安慰的话,只寄了一句“人生如逆旅,我亦是行人”。 因为他懂,苏东坡不需要同情,需要的是有人懂他那份“一蓑烟雨任平生”的豁达。 佛印圆寂的时候,苏东坡正在海南流放,没能见最后一面。 后来听说消息,他对着大海,默默喝了一杯酒。 杯里的酒,还是当年两人在西湖边喝的那种。 有人说,佛印这辈子,被苏东坡坑了,好好的才子成了和尚。 可佛印自己或许不这么想。 若不是那场荒唐的玩笑,他或许会像无数书生那样,考功名,混官场,最后淹没在历史里。 当了和尚,他反倒成了苏东坡生命里最特别的注脚,成了那段快意人生里,最懂他的人。 这世上的缘分,有时候就藏在看似荒唐的玩笑里。 信息来源:《东坡志林》《佛印禅师传》及宋代文人笔记中,对苏东坡与佛印交往事迹多有记载。

岭南燕赵

这个佛印真是个榆木疙瘩,学学人家释永信,看人家那花和尚是怎么当的,上佛堂念经礼佛,回禅房夜夜新郎!惭愧!惭愧!🙏🙏🙏

HYX

哦,原来苏和佛印他俩有一腿!

岭南燕赵

zhe

chaboshi

这要是换了释永信,人家根本不屑。美女太多,睡不过来

BHT

俩渣男

用户10xxx84

胡编乱造,

老周

胡说八道

用户14xxx75

佛印说,我只喜欢苏东坡。