1930 年后期,中国北方正值战乱,一群盗墓贼挖开了山西的一座古墓,他们意外发现了一幅绢本古画。这幅画的出现让美术界“炸了锅”——如果按照画上落款,确认是五代时期著名画家荆浩的作品,那便是国宝级的文物。这幅画便是如今藏在美国纳尔逊艺术博物馆的《雪山行旅图》。

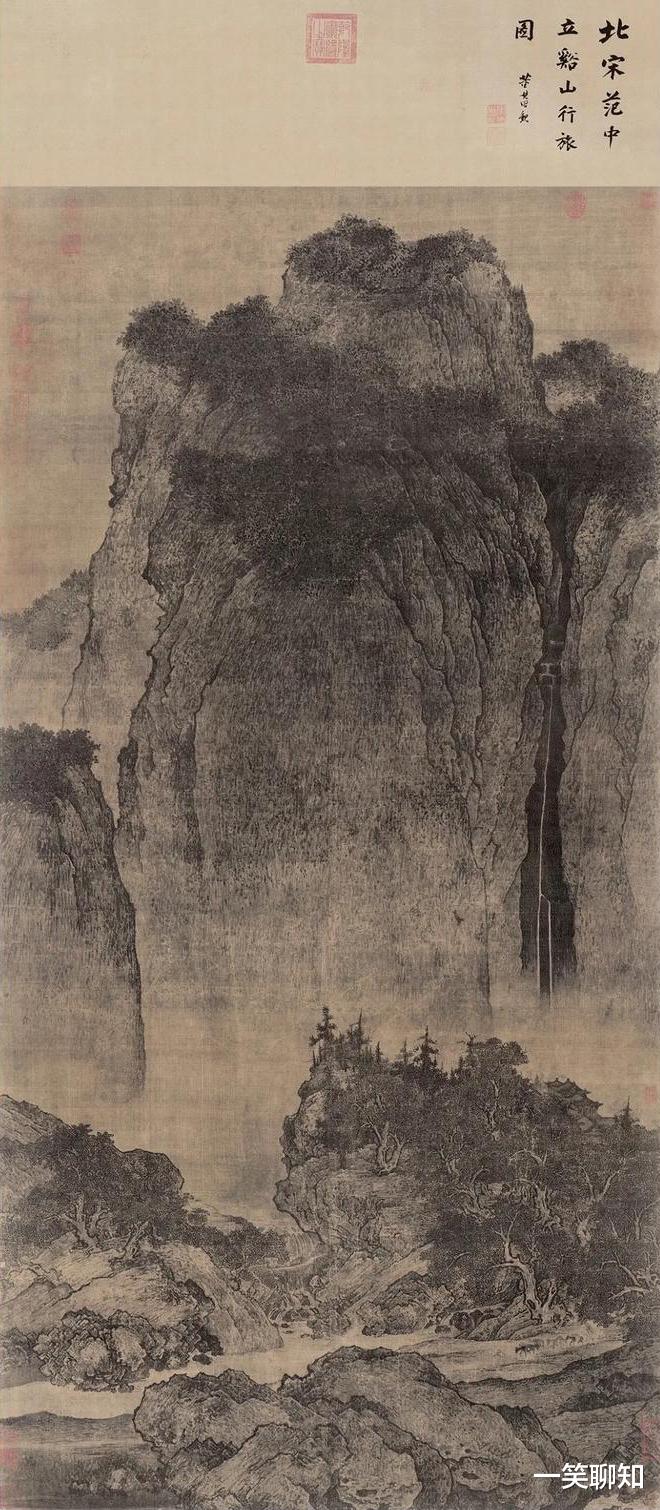

首先说声抱歉,一笑能找到的最清晰的《雪山行旅图》也就这个样子了。该画出土时已是破损严重,几成碎片,书画装裱师费了好大劲才将碎片拼凑成立轴,并进行了适当的修补和添笔,才变成我们今天看到的样子。但我们勉强还是可以看到荆浩是用秃笔勾出山峰方硬的轮廓,再用密集的短线与折线表现岩石肌理——这就是他首创的“鬼脸皴”。

同时,荆浩还用了“卷云皴”,用秃笔勾斫表现北方山石的硬朗质感,再以淡墨渲染积雪,形成 “阳刚之骨,阴柔之韵” 的独特风格。

而树木枝干则用“蟹爪皴”,树干用中锋细笔勾出,树枝像鸡爪般扭曲,枯瘦的枝桠直指苍穹,与雪景的萧寒意境相呼应,这就是 “笔尖寒树瘦” 的真谛。

画中人物也挺有意思。

以往的行旅图,行人都是行色匆匆,而到了《雪山行旅图》这里,五个旅人里,三个在聊天,一个在逗娃,只有骑驴的男子在赶路——这哪是“行旅图”,分明是全员划水。

有人说,荆浩画的是初雪后的宁静,还暗含 “瑞雪兆丰年” 的祝福——这也有一定的道理。

我们再看整体。

《雪山行旅图》采用了“高远+平远+深远”的构图法,用 “高远法” 仰视主峰,用 “平远法”展现两侧,用 “深远法” 窥探溪谷,直接给后世开了外挂:郭熙的《早春图》分明就是照着这个模版抄作业。

整个山峦则排列成北斗七星形状——这是“天人合一”的浪漫,也是荆浩“图真论”的实践。

唯一的遗憾是:这雪景画得还不够“北方”。要知道山西的冬天积雪可以盖满山头。

不过这也情有可原:荆浩习惯对着真山写生,可下雪天毛笔会结冰,墨汁也会凝固,只能凭记忆创作。加上当时没有铅笔、炭笔,用木炭条画在宣纸上一抖就掉,想画雪景只能 “脑补”,多少有些“失真”。

不过,《雪山行旅图》的江湖地位也是无法撼动的:

一、它是北方山水 “教科书”:主峰高耸、巨石嶙峋的构图,成为关仝、李成等画家的模板。

二、郭熙《早春图》的三远法、范宽《溪山行旅图》的雄健风格,都能在这幅画里找到源头。

《雪山行旅图》就像一扇打开的时空之门。当我们凝视画中雪峰时,不仅能触摸到五代山水的艺术巅峰,更能感受到那个时代文人墨客在山水间寻找精神家园的执着。或许下次下雪时,我们可以对着窗外发会儿呆——毕竟千年前的荆浩,也是这样看着太行山画出了传世名作。