2024年,我国婚姻登记数据再次引发社会广泛关注。民政部最新统计显示,全国结婚登记数降至610万对,较2023年下降20%,创下自1980年以来的最低水平;而离婚登记数则增加2.8万对,达到262万对,同比上升1.1%。这一“一降一升”的现象,不仅反映了我国人口结构的深刻变迁,也揭示了社会观念、经济压力与人口特征之间的复杂互动。从地理视角来看,婚姻数据的波动与区域经济发展水平、人口流动趋势及资源分布差异密切相关,其背后是城市化、教育普及和老龄化等多重因素交织的结果。

改革开放以来,我国结婚登记对数经历了几个发展阶段,首先是1980年至2008年,每年的结婚对数在800万至900万对之间,平均每年约为880万对;从2009年至2014年,我国结婚登记对数持续增加,从每年结婚1000万对增加到1300万对;2015年后我国结婚登记对数出现了快速下降的趋势,直至2024年数据仅为610万对。我国人口年龄结构的改变是结婚率下降的重要推手。根据第七次人口普查数据,2023年20-39岁适婚人群规模为3.7亿,较2013年的4.3亿减少近6000万人。

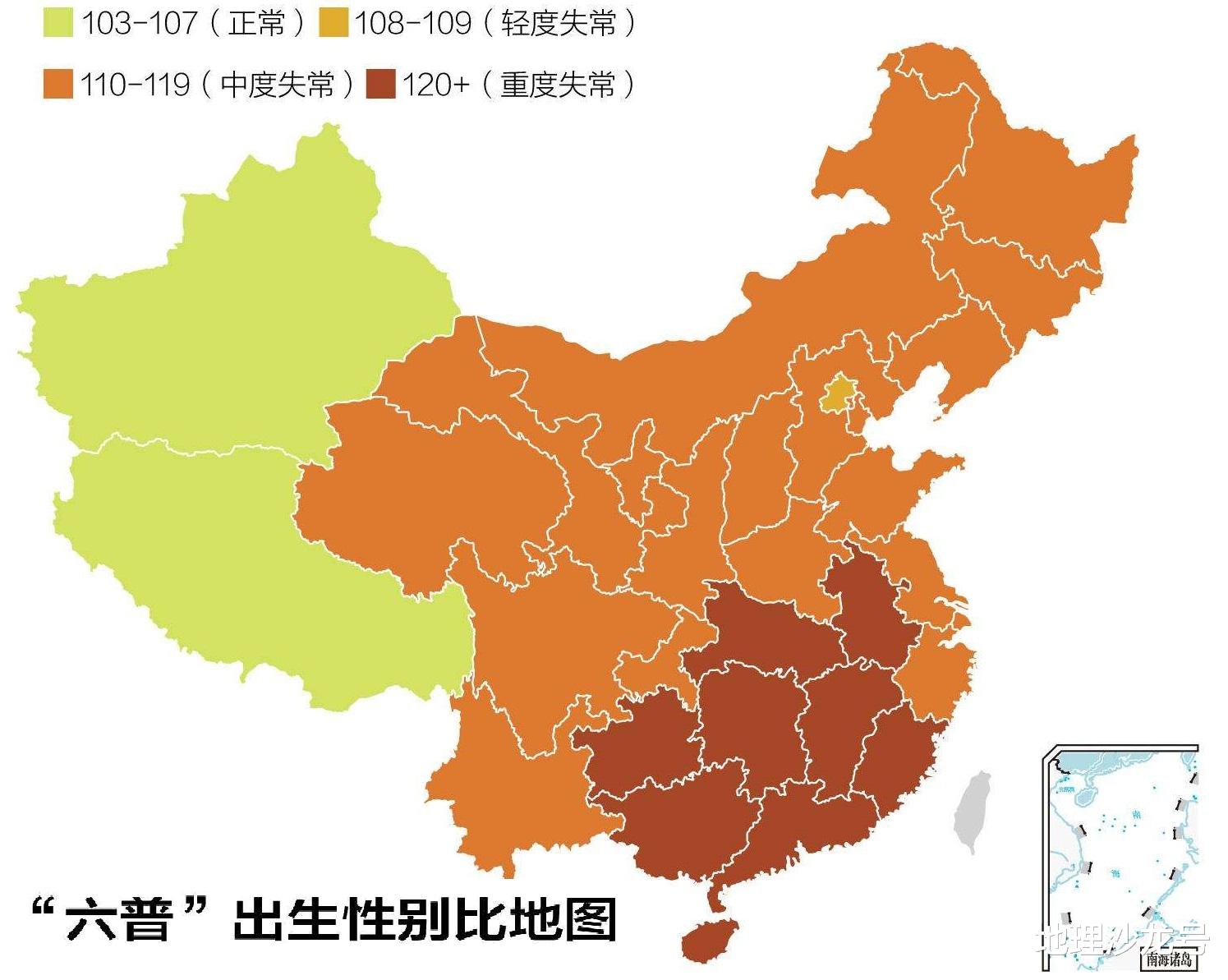

适婚人口总量“缩水”,直接导致结婚基数减少。与此同时,初婚年龄的持续推迟进一步加剧了这一趋势。北上广深等一线城市的平均初婚年龄已突破30岁,部分年轻人甚至选择不婚或非婚同居,这与全球发达国家的晚婚化趋势一致。人口老龄化加速了适婚群体的代际更替,年轻一代在家庭责任与社会压力之间的权衡更加谨慎,婚姻不再是人生必选项。人口性别比例失衡也对婚姻市场产生了结构性影响。2020年人口普查显示,我国总人口性别比为105.07,尽管较2010年的105.2略有改善,但农村的性别比仍高达107.9,部分偏远省份甚至超过110。

这种失衡导致婚姻挤压现象凸显,尤其在经济欠发达地区,男性择偶竞争加剧,部分群体被迫推迟或放弃婚姻。此外,城市高学历女性比例的上升与传统的“男高女低”婚配观念形成冲突,进一步降低婚姻匹配效率。性别比例失衡不仅抑制结婚率,还可能增加婚姻不稳定性,成为离婚率上升的潜在诱因。2024年,我国15岁及以上人口平均受教育年限达10.8年,高等教育毛入学率突破60%,新增劳动力中接受高等教育的比例超过55%。教育年限的延长推迟了年轻人进入婚姻的时间,更多人选择在完成学业、职业稳定后再考虑成家。

此外,高学历群体更注重个人价值实现与生活质量,婚姻的经济功能被弱化,情感需求和精神契合成为核心考量。这种转变使得一线城市和东部沿海地区的“不婚族”“丁克族”比例显著高于中西部。教育普及还推动了性别平等意识,女性经济独立性增强,对低质量婚姻的容忍度下降,间接推高了离婚率。2024年,总和生育率降至1.05,远低于人口更替所需的2.1,而绝大多数新生儿仍依赖婚内生育。结婚率下降必然加剧生育率低迷,形成“低结婚—低生育—加速老龄化”的恶性循环。

与此同时,人口流动加剧了区域婚育差异,东部发达地区吸引大量青壮年劳动力,但高昂的生活成本抑制其婚育意愿;中西部地区则因人口外流面临“空心化”,留守群体的婚恋选择更加受限。这种空间分异使得全国婚姻数据呈现“东部冷、中部稳、西部难”的格局,进一步放大了人口问题的复杂性。经济压力是影响结婚率和离婚率的首要制约因素,房价、育儿成本与就业不确定性迫使年轻人推迟婚姻,甚至选择“躺平”。