东北有三宝,人参、貂皮、乌拉草。人参作为三宝之首,百草之王, 现而今野山参已经被列为国家一级保护植物,采挖野山参属于违法行为。当然,即使想要铤而走险也没那个条件,四品叶以上的野山参已经堪比外星人。

人参流传下来的种种神异自不必多说,清代将长白山参列为宫廷贡品,专门设立“参柜”负责管理挖参事务。

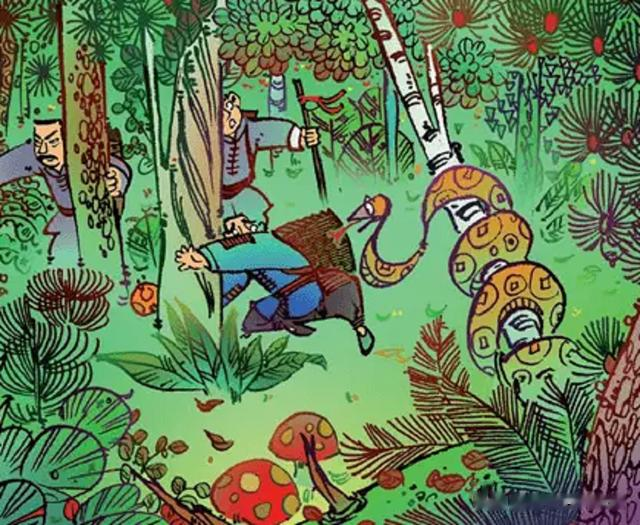

挖参俗称“放山”,也称“背大叶”。虽然人参生长在关东,但土著放山人并不多见,大部分都是闯关东来的关里人,比如被奉为“老把头神”的山东莱阳人孙良,是放山人的祖师爷。

野山参的品叶(也称“匹叶”)等级越高,则价值越珍贵,达官贵人不惜一掷千金,于是数不尽的关里人为了“一声棒槌,半生富贵”,手持索拨罗棍一头扎进莽莽苍苍的长白山,与天争命,与地争财……

01

放山挖参虽然也有单人活动的,称“撮单棍”,但最常见的还是抱团,称“拉帮伙”,这就是长白参帮。

帮伙少则三五人,多则十几人、二十几人,但肯定是单数,寓意“以参补双”——在放山人眼中,人参绝非简单的草木,而是生命体,人参娃娃、人参姑娘、人参嫁女、人参剃头……种种传说数不胜数。

放山具有季节性,一般是在每年的四月、五月、六月、七月进行,分别称作“芽草市”、“青草市”、“红头市”、“韭菜花市”。

每到季节来临,放山人就会组成帮伙进山。

帮伙内部具有明确的组织分工,包括把头(领棍)、边棍、腰棍、初把、端锅的。

其中“把头”是绝对的带头人,要具备丰富的知识与阅历。长白山林当中危机四伏,不但有毒虫威胁,同时还要防止麻达山、误入干饭盆,这可是要命的。

把头要掌握山林走向、通晓天文地理,能解梦、会识宝,叫棍敬神、接山观景、抬参打包……样样都得精通。

尤其是还要具备野外生存技能,这些都是上代把头的言传身教加上常年钻山磨练出来的,比那些自诩是“户外生存专家”的不知道要高到哪里去。

而且还要与黑白两道有些关系。

在一个长白参帮当中,把头处于绝对权威位置,说一不二,所有人必须无条件听从。就如同大海上的船长一样,如果做不到纪律统一,那后果是非常严重的。

在放山过程中,所有人如同雁翅一般排开,而把头是持索拨罗棍走在突出端,所以也称作“领棍”。

在把头之下就是“边棍”,是负责辅助把头管理帮伙,一些日常琐碎事情都是边棍负责处理,以便把头能够更加专心的领头挖参,所以边棍也称作“二把头”。

02

长白参帮当中普通成员,也是占比例最大的就是“腰棍”,放山的时候在“把头”与“边棍”的带领下,一字排开向前搜索地面,如同拉大网一样,即“拉趟子”。

腰棍还可以细分为“里棍”、“外棍”,彼此之间相隔数米,茂密的丛林草木哪怕是间隔一米都可能看不到人影,极容易迷路走失,所以放山的时候腰棍需要用索拨罗棍不时的敲击树干,发出各种信号,包括平安棍、打点棍、麻达山棍、绝棍,等等,如同一套摩尔斯代码。

“初把”其实就是“雏把”,意即对放山挖参还不熟练的新手。

“端锅的”顾名思义,就是负责留守在土仓子当中做饭吃的。

放山挖参每次进山的日子都选在三、六、九,寓意“要想有,三六九”。在山林里要持续一两个月的时间,都是用桦皮篓子背上锅碗瓢盆、碗筷米面等日常用品。

在山林当中寻一处适当的地方修一处“老爷府”,也就是供奉山神、老把头神的小庙,摆上糖饺子,点起三炷香,口称:

“上山挖棒槌,下山捡鹿角”!

然后才能在老爷府旁边搭建地窝棚,称“撮罗子”,用于晚上休息住宿。

放山人都是早出晚归,所以需要有一个负责做饭的,要打柴、晒米,有的还要具有狩猎能力,比如设套抓兔子、狍子,用洋炮打野鸡,为帮伙改善伙食。

但“端锅的”肯定不能让广东人干,因为广东人爱吃蛇。

对于放山人来说,蛇是万万不能伤害的,也不能直呼其名,而是要叫“钱串子”。

晚上睡觉的时候“端锅的”还要负责看守打起来的火堆。

火堆越旺越好,万万不能熄灭,柴禾必须顺着堆放与填加,不能随便往火堆里扔东西,也不能对着火堆说脏话、丑话、丧气话。

而且在睡觉之前,所有人的索拨罗棍都要插在火堆四周,如果没有“端锅的”的看着,一旦被火烧到,就没法继续放山了。

索拨罗棍也称“索宝棍”,一般是青楷子、铁梨木做成,五尺二寸长,上粗下细,不能剥皮,在棍头钉有五枚铜钱,以“开元通宝”为宜。

不但可以用于拨草寻参,还可以防身,再就是敲击树木通信,是放山人最重要的工具。

03

放山人都迷信,尤其讲究山林规俗,十分奇特。

比如在山林当中不能说树的名称,比如不能说这是松树、椴树、水曲柳树,谁要是说了,谁就负责背着树——当然,放山人比不得鲁提辖,拔不动、也背不动,于是把头就会砍下一棵粗大的树杈子,插在说错话人的后腰上,是为“背林子”。

其实这种规矩的目的就是让人尽量少说话,以便集中精力发现人参。

交规当中开车打电话为何要扣分罚款?其实都是一个道理。

在帮伙拉趟子的过程中,如果谁运气好发现人参了,要高喊:“棒槌”!

这时他人询问:“几品叶?”

“六品!”

“快当快当!”

发现人参的要用一根系着铜钱的三尺红线绳,把人参茎叶拴住,是为“棒槌锁”。

表面上看,意思是防止人参长腿跑掉。深层意思却是作一个醒目的标记,防止帮伙其他人围拢过来的时候不小心踩坏。

人参通常是谁发现的,谁就负责挖出来,是为“抬参”,用鹿骨做成的钎子一点点往出挖,必须小心谨慎,不能伤到须子。

在抬参之前,把头要喊“拿火”,即发现人参的成员要先抽一袋子烟,然后再干活。其实就是在抽烟过程中平复心情。

否则激动的心、颤抖的手,挖坏了可就前功尽弃了。

不能不小心,挖到一棵“六品叶”,整个帮伙可就抖起来了,要么回关里老家当财主,要么留在关东当地主。

吉林省白山市抚松县西北部有一个乡镇,名叫“万良镇”。这个“万良”开始是叫“万两”,据说是有参帮在那一带挖到一棵八两重的野人参,卖了一万两白银。

吉林省通化市东南25公里有一个“吴里常沟”,据说是清时从山东来一个名叫吴里常的挖参老汉,也是挖到一棵八两大山参。送交官府之后,问他是要钱还是要地,老汉选择要地,于是就有了“吴里常沟”。

八两的山参必然是高品叶。

“品”是根据人参生出来的叶片数量来确定:

一枚三片小叶是一品,三花。

一枚五片小叶是二品,巴掌。

两枚五片小叶是三品,二甲子。

三枚五片小叶是四品,灯台子。

四枚五片小叶是五品,四匹。

五枚五片小叶是六品,大宝。

所谓“七两为参、八两为宝”,“八两为宝”指的就是六品叶的大宝,成长期需要以千年计。

乾隆皇帝从五十岁开始服用人参,并作了多首口水诗对人参进行赞颂。想来,“十全老人”服用的应是六品叶大宝。

据《慈禧太后人参底薄》,西太后“自光绪二十六年十一月二十三日起,至二十七年九月十八日,共用噙化人参二斤一两一钱”。

即在一年时间里,老佛爷就像含金嗓子喉宝那样炫了33两人参。

按照“八两为宝”计算,就是一年需要消耗四棵六品叶的大宝。

04

有一个历史谜题是“清代宫廷为什么都喜欢吃鸭子”,其实就是这些皇帝、太后人参补太多了上火,而鸭肉性寒,中和而已。

只是可怜了长白山干饭盆当中,那一堆堆的白骨……