芭姐这天晚上睡不着。

她拿出那个从德国寄来的电饭煲,心里像堵了一块石头。

她丈夫寄给她的东西在这间小房子里显得特别显眼,就像一个没啥存在感的婚姻突然冒出个物证,提醒她这段关系还在,却也不在了。

这时候,她偷偷打开一本诗——那是医生马哥送她的,里面暗含了马哥对她的心意。

但她只能默默翻着,眼神复杂。

是啊,她是有婚姻的人,即使那段婚姻只是挂在嘴上的名号。

故事,就是在这样的细碎生活里展开了。

三位女性的故事:纠结的婚姻与微不足道的抗争电影的主角是三位住在孟买、来自不同背景的女性。

芭姐是个护士长,因为包办婚姻,她的丈夫常年在国外,几乎是“消失”状态。

室友小努比她年轻很多,是医院的前台护士。

她还没有结婚,但家里一直催着她相亲。

家里的男人照片传了无数张,电话催个不停。

而住在她们身边的食堂阿姨蒂婶,是个守寡了很多年的女人。

在被丈夫分到的一套老房子里生活了20多年,可偏偏开发商现在企图赶她走,她只能跟这些不讲理的势力对抗,连一张证明自己居住权利的文件都找不到。

这三个人并不是所谓的“大人物”,她们可以说毫不起眼,但就是在这样“普通”的人生里,每个人都在努力对抗着生活的无奈。

比如芭姐,她虽然自己的日子过得拮据,却总会帮朋友垫钱、四处去寻找免费的律师。

她也会在小小的空间里收养一只流浪猫,给那些流浪生物一个避风港。

可不少事情,努力了也没有结果。

比如蒂婶的房子官司,尽管芭姐和她拼尽了力气,也没有什么胜算。

住了22年的家,如今可能还是保不住。

看这部电影的时候,一个无处不在的情绪就是——绵长的无力感。

三位女性的生活里,夹满了来自社会制度和家庭环境的捆绑。

芭姐有婚姻,但那个身在德国的丈夫却一年多没有给她打电话。

当她鼓起勇气主动联系时,电话那头竟然是“空号”。

她明知道自己和马哥是互有好感的,但她却从来不敢越雷池一步。

她觉得,一个有婚姻的女人,哪怕再孤单、再无助,也要守住道德红线。

这个想法让她变成一种自我禁锢,连朋友犯不着的错误,也都成了她无端指责的理由。

另一方面,小努还没有走进婚姻,但她感受到的压力一点也不小。

她爱着一个穆斯林的男人,两个人约会还需要偷偷摸摸。

她连跟身边最信任的朋友都不敢提起这件事。

而来自家里的催婚,更是闹得她每天都心神不宁。

印度这样的环境下,很多女性的婚姻,从一开始就不是自由的选择。

而那些早早进入婚姻的女性,有的陷入沉默,像蒂婶;有的在焦灼中挣扎,像芭姐;还有的正在拼尽全力守住最后一点可能,像小努。

但不管是怎样的处境,电影没有让所有事情直白化,它通过她们小心翼翼的努力去展现一种不言而喻的沉重。

电影里有一个很小却很打动人的细节:小努为了帮一个已经有三个孩子的年轻妈妈逃避丈夫的控制,偷偷塞给她一盒避孕药。

这件事看起来微不足道,但它似乎呼应了影片的核心。

无论是婚姻关系还是社会规则,印度女性往往不得不在夹缝中求生存。

很多时候,她们根本无力去改变现状,但她们会用微弱的力量,去争取一点选择的可能。

影片的后半段里,小努偷偷和男友见面的事情,被芭姐撞见了。

她并没有责备小努,反而像长辈一样给予了鼓励。

这也许是整部电影里,看起来最轻松、最能让人感到希望的小片段。

也是因为这份包容和理解,故事才不至于让人看得太过压抑。

而芭姐自己,也在电影快结束的时候,跟自己过去的婚姻做了了断。

她意外地见到了许久未谋面的丈夫。

他请求和她重新开始。

但芭姐的拒绝,没有半点犹豫。

这个场景里,她是站得最直、最坚定的一次。

婚姻这层外壳再无意义,她选择重新为自己生活。

更多的期待?

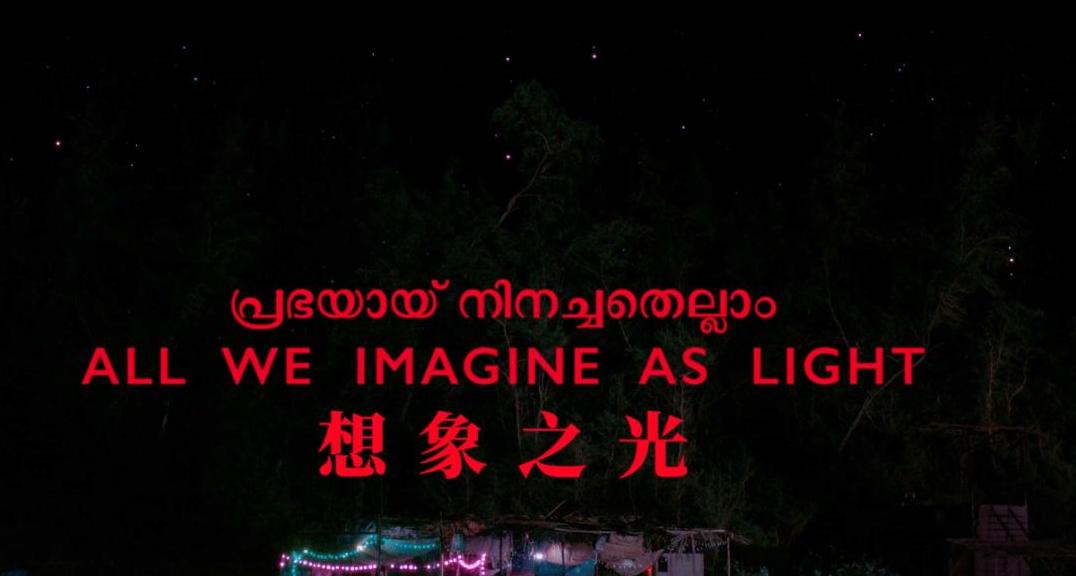

印度女性电影的新面貌电影《想象之光》的结束,并没有直接告诉我们几位女性最后的命运。

比如,小努能否走进一段跨信仰的婚姻?

蒂婶回到乡下后会不会过得更好?

观众只能带着这些开放结局,继续去想象。

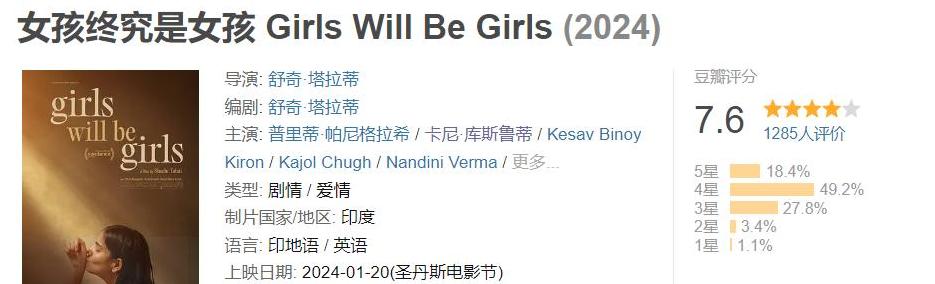

而从这部片子,我们也能感受到,印度女性电影正在展现出更多丰富的类型和深度。

与以往的印象不同,现在的电影开始关注普通女性的真实生活,讲述她们的选择、抗争和困境。

也许,正是通过这些细腻的表达,我们能够更多地去了解她们在夹缝中闪烁的微弱光芒。

所以,如果你还没看过这部电影,不妨找时间看一看。

它没有过分煽情,也没有刻意拔高视角,而是用真实的生活细节和困境,把女性的力量,藏在那些微小的日常中。

或许,在这些平凡人的故事中,我们也能找到一些自己的影子。