4月8日,无数宠物家庭翘首以盼的消息终于落地——高铁开放宠物托运了!

但当"人宠分离"、"460元起"、"禁止探视"等关键词浮出水面,养宠家庭的欢呼声戛然而止。

铁路12306的"宠物托运"功能正式上线,京沪高铁10趟列车开启试点。

看似振奋人心的背后,却是一连串令人咋舌的规定:

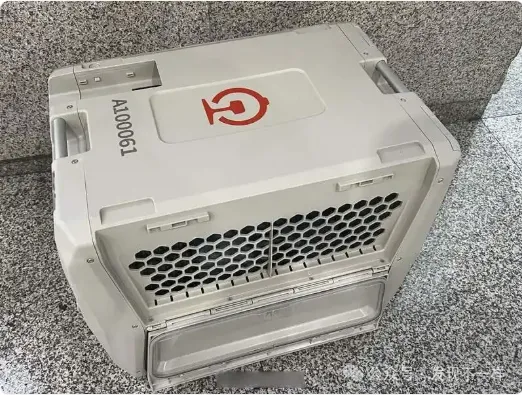

宠物全程被关在60×45×46cm的专用箱内;北京到上海的托运费高达460元(已优惠7折);主人不得探视,宠物只有每两小时才能获得一次添水机会;仅限猫狗,体重需小于15公斤,肩高不超40厘米。一时间,微博、抖音评论区炸开了锅。支持者称其为"公共服务的历史性进步",反对者则怒斥为"变相收割"。

到底谁对谁错?这场关于"毛孩子"出行权的争论,折射出公共空间分配的深层矛盾。

北京到上海,人类二等座票价约626元,而一只全程被锁在箱子里的宠物,竟要460元!这意味着没有座位、没有服务、甚至无法自由活动的宠物,其"票价"高达主人的73%。

"我宁愿多花点钱坐飞机,至少航空托运没这么离谱,"一位上海宠主无奈表示。

但也有人认为,专用运输箱、温控系统、专人看护以及2000元基础保险,确实推高了运营成本。更有业内人士透露:"试点初期定价高,为的就是控制需求,防止一哄而上。"

对众多将宠物视为家人的年轻人而言,最难以接受的莫过于"人宠分离、禁止探视"的规定。

"我家猫咪三个月没离开过我,这突然5小时见不到人,得吓成什么样?"90后猫主刘女士表示担忧,"所谓的'专业设备'能解决情感需求吗?"

北京某宠物行为专家直言:"长时间密闭隔离可能导致严重应激反应,尤其是缺乏笼养训练的宠物。"

铁路部门对此回应称,运输箱配备了空气循环、温湿度监测、降噪等功能,确保宠物健康安全。但在宠主看来,这不过是技术上的"安全",而非心理上的"安心"。

权益之争:公共与私人的界限在哪里?这场纷争背后,是一个更大的问题:在日益拥挤的公共空间中,不同群体的权益如何平衡?

支持者认为,高铁承载着数亿人的出行需求,不可能完全迎合宠物需求。"隔离运输"模式已是权衡之下的最优解,既照顾了养宠族,又保障了普通乘客的出行体验。

反对者则指出,日本、德国、法国等国家的高铁早已允许小型宠物同乘。中国的政策为何如此保守?

值得注意的是,自2024年底铁路部门首次发起养宠出行问卷调查,到2025年4月试点落地,这项服务的推出经历了长达数月的酝酿。一位铁路内部人士透露:"这只是第一步,后续会根据试点反馈持续优化。"

由此可见,这场关于"毛孩子上高铁"的争论,本质是一场关于公共权益分配的博弈。

尽管争议不断,但不可否认,高铁宠物托运服务的推出,标志着公共服务从"标准化"向"分众化"的转型。从绝对禁止到有条件开放,政策变化背后是整个社会观念的进步。

随着试点扩大、经验积累,中国高铁的宠物友好程度有望进一步提升。或许在不久的将来,我们能看到更多元的出行选择:既有现行的托运模式,也有小型宠物同乘的专门车厢。

但无论如何,在这场博弈中,我们都应当记住:尊重不是单向的。既要尊重非宠物主人的空间权,也要尊重养宠家庭的出行需求。

如果说这460元买的不只是一个运输箱,而是一种社会观念的进步,那么,这个价格到底值不值?

欢迎在评论区留下你的观点!