【前言】

一九一七年那会儿,毛主席跟萧瑜哥俩一块儿出门求学探险,歪打正着,撞见了一座老掉牙的古寺。嘿,您猜怎么着?寺里头住着一位高僧,那修行功夫,杠杠的!

在那会儿,跟山里的老和尚聊着聊着,乐呵着呢,他突然蹦出来俩预言,一个给萧瑜,一个给毛主席。俩人当时啊,就对着眼儿笑了笑,心里头压根儿没往深里琢磨这些个话。嘿,您说巧不巧,过了好些个年头,俩人才恍然大悟,敢情那预言,条条都应验了!

嘿,这到底唱的是哪一出啊?这俩预言里头,到底藏着啥猫腻呢?

【两人的友谊】

得嘞,咱们聊这个故事前,得先给您介绍俩大腕儿,头一位,伟人,哎,您猜怎么着?就是咱耳熟能详的毛主席!还有一位,萧瑜,也是位了不起的人物。

提及萧瑜这名号,您可能还得挠挠头想一想,可要是换成萧子升,嘿,保管不少人心里头立马亮堂起来!

您知道吗?萧子升啊,其实就是萧瑜的大名儿。这家伙,跟那位伟人一样,都是杨昌济老师手底下的高徒。杨老师一提起他,那简直是赞不绝口,说是最出色的学生之一,没得挑!

说起来也挺有意思,按老黄历翻一翻,萧子升和咱毛主席的交情啊,得从1909年那会儿唠起。那时候,萧子升刚从他老爹当先生的东山学堂溜达出来,算是毕了业;而咱们的毛主席呢,正巧迈进这所“小校门”,成了个新生蛋子。

虽说萧瑜和毛主席没在同一班里念书,可俩人跟萧子升的三弟“萧三”那是铁哥们儿,合得来得很。就这么着,一来二去的,萧瑜和毛主席也就勾搭上了,成了朋友。

要是跟毛主席比起来,萧瑜这家伙,简直就是改良主义里的“温柔派”。他说啊,咱们中国,改改制度,动动手术,就能焕发新生,振兴起来。

但咱毛主席,那可是个地地道道的革命家,心里头笃定得很,非得革命这把钥匙,才能打开救中国的大门。你说这俩人吧,看法上有点分歧,可这不正好嘛,观点一碰,思想的小火苗“噌”一下就冒出来了。嘿,这分歧啊,非但没让他们的交情凉了,反而热乎着呢!

【方丈的预言】

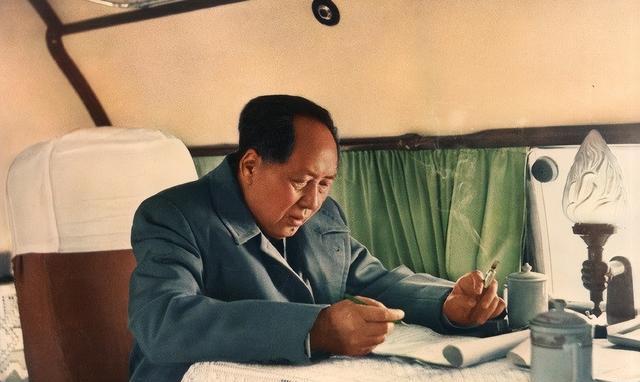

一九一七年的夏天热得跟蒸笼似的,毛主席一拍大腿,说:“萧瑜,咱俩出去逛逛吧,去宁乡、益阳那几个县城瞅瞅。”说走就走,他俩跟俩探险家似的,打扮得那叫一个朴素,跟出家的和尚有一拼。破衣裳一裹,兜里比脸还干净,吃喝拉撒全靠人家施舍。这一路啊,可真是够喝一壶的,累得跟孙子似的。

这一路走来,可真是够长的,他们就像是坐了趟时光快车,嗖的一下,就到了一座老得掉牙的佛寺前。嘿,这地方,可真勾起了他们的探秘心思。

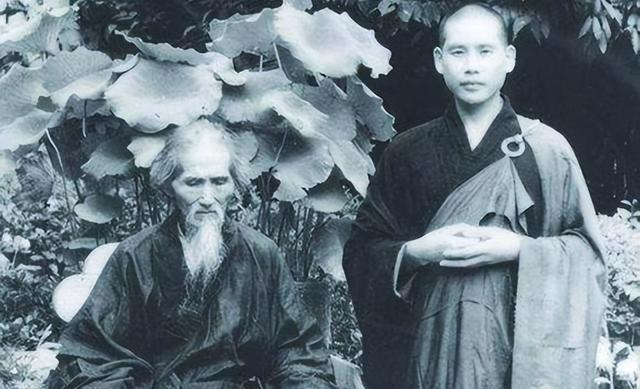

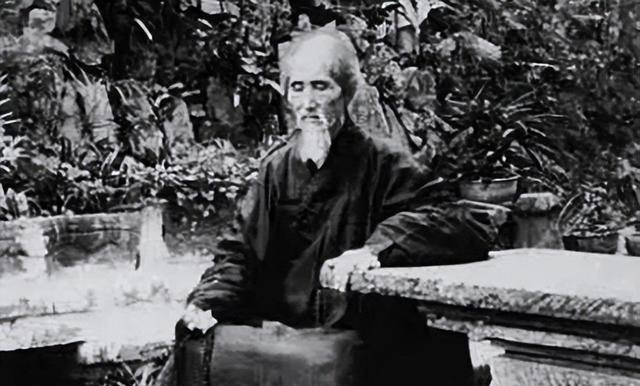

他们一合计,迈进了寺庙的大门。里头等着他们的,是个上了岁数的老方丈,别看老头儿头发都白了,那眼睛可是跟灯泡似的,亮堂得很。他朝小和尚一摆手,说:“去,把蒲团拿来,给这位毛大爷垫着坐。”说完,又指了指萧子升,“萧先生,您也别客气,一块儿坐吧。”

毛主席跟萧子升俩人对那方丈是一头雾水。你说,头一回打交道,名片是递来递去了,可他俩心里直犯嘀咕,这老和尚咋就一眼瞅出谁是谁呢,姓名跟人对得上号,真邪门儿了!

方丈咧嘴一笑,摆了摆手,朝桌上的名帖努了努嘴:“方才瞄了一眼你们的名帖,‘毛’字就那么简简单单四划,愣是占了仨格子,嘿,这说明写字的主儿那是相当随性,不按套路出牌啊!”

嘿,你瞧那‘萧’字,虽然笔画多得跟小蚂蚁排队似的,十几笔呢,可人家愣是乖乖地挤在一个格子里头,不越雷池一步。这说明啥?写字那家伙,铁定是个讲规矩、行事谨慎的主儿。所以啊,你们这帮小家伙,脚刚踏进门槛儿,我就跟福尔摩斯附体似的,一眼就从你们的举手投足间,把‘毛’和‘萧’给认了个门儿清。”

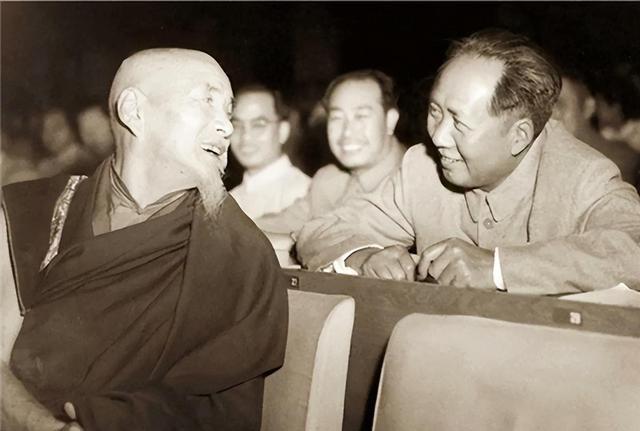

那么一个亮堂堂的下午,毛主席、萧瑜还有那位乐呵呵的老方丈,一块儿在那清幽的庙里头,过得那叫一个美。仨人你一言我一语,扯东扯西,啥见解啊故事啊,往外掏得跟不要钱似的,还正经八百地琢磨起佛教往后该咋发展。眼瞅着太阳一点点往山后头躲,他们这才依依不舍地收了话匣子,心里头那个不舍哟,可这难得的聚一块儿,终归是到头了。

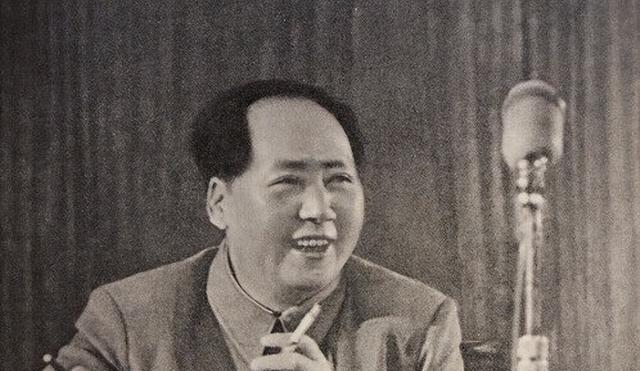

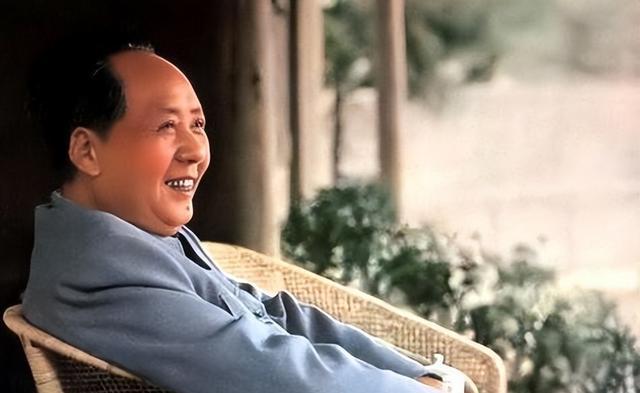

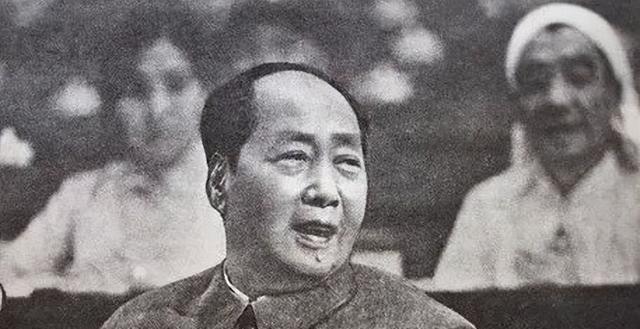

毛主席和萧瑜正打算打道回府,往山下溜达呢,这时候,老方丈突然开了腔,对着毛主席那是一顿猛夸:“瞧您这模样,将来咱们中国的走向啊,说不定就得靠您掌舵了,就连宗教那点事儿,估摸着也得听您的。”

说起来,那是老方丈给毛主席撂下的头一卦。日子一天天过去,嘿,您还别说,这事儿还真就应验了。毛主席,那可是个不一般的主儿,他不仅让佛家文化换了新颜,开了新篇儿,还一肩挑起了咱大中国的担子,不容易嘞!

随后,他便问萧瑜:“嘿,你乐意不乐意就在这庙里头,安安稳稳过下半辈子?”萧瑜一听这话,心里头直犯嘀咕,他笑着跟老方丈摆了摆手:“方丈啊,我这心里头的小九九可不在这儿呢,外头还有一堆事儿等着我呢,哪能就这么窝在这儿呀。”老方丈一听,脸上掠过一丝无奈:“哎,看来你将来连在中国扎根都难喽。”

老和尚那番话,听着挺让人摸不着头脑,可萧瑜压根儿没往心里去。俩人瞎扯了几句,就打了个哈哈,各奔东西了。

嘿,你猜怎么着?老方丈那会儿嘟囔的那几句预言,还真他娘的慢慢应验了!

【分道扬镳】

游学那段日子一完事儿,毛主席可就投身到革命里头去了。受了李大钊大哥的影响,他二话不说,铁了心信了马克思主义,觉得那时候的官场啊,腐败得跟老树根似的,不拔不行,非得改改不可。再瞧瞧萧瑜,游学那会儿,他琢磨着还是得出国深造,于是就奔国外去了。

于是乎,他给远在法国溜达的萧子升聊了聊自己的看法。可那会儿,萧子升心里头装满了无政府主义那套,就跟念了紧箍咒似的,毛主席给他写的信,愣是一点儿没往心里去,看了也跟没看差不多。

一九二一年三月那会儿,他特地从法国溜达回长沙,跟毛主席杠上了,俩人围着中国该往哪儿走这档子事儿,吵得那叫一个热火朝天。一个说东,一个道西,跟资产阶级、无产阶级较上劲儿了,结果俩好哥们儿因为这,愣是闹了点小别扭,心里头有了道缝儿。

后来,政治风云一变,萧瑜和毛主席之间的情谊就慢慢淡了。俩人想法不一样,自然而然地就走上了两条岔路,就像是被历史的大浪一下子冲散到了两岸。萧瑜一走,可真是留下了个大遗憾,毛主席心里头那个滋味儿,就像是多年的老朋友情谊,被岁月这把刀给划拉出一道没法子填补的口子。

这事儿啊,成了毛主席心头的一块大石头,老是放不下,说起来都让人觉得挺遗憾的。

【佛教是文化】

您听听这个,密印寺的老方丈啊,他曾经扯着嗓子说过这么一句话,说是佛教能不能活下去,全看咱毛主席在不在了。您想啊,这事儿往大了说,不光是佛教的事儿,整个中国的革命历史,要不是毛主席力挽狂澜,嘿,那都得换个本子重新写了!

您瞧,这么一琢磨,方丈那预言吧,还真有那么点子准头,可它也不那么周全不是?

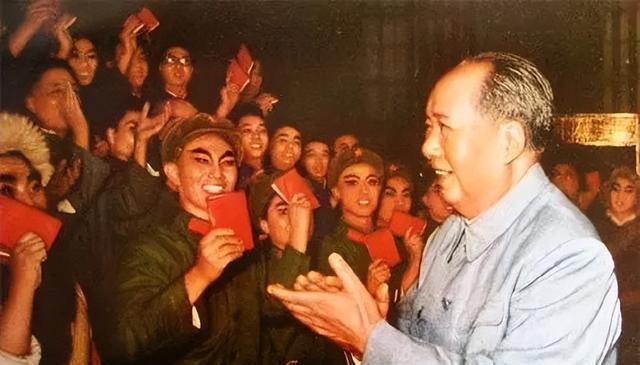

建国那会儿,有一天,党中央开了个挺热闹的会,商量起宗教这事儿该怎么办。会上啊,有那么几位急性子的同志,直愣愣地提议,说要把宗教给“请”出门外,觉得那都是老一套的封建迷信,没啥好留恋的。

但咱毛主席啊,他想法可不一样。他说,宗教这玩意儿,那可是咱们中国传统文化里的一块宝贝,能劝人向善,好处多多。他琢磨着,咱们得把宗教留着,还得扶持一把,引导引导,让它在新中国里头也能闪闪发光,成为大伙儿生活的一部分。

哎哟喂,您知道吗,1956年那会儿,咱们敬爱的毛主席,他老人家大笔一挥,给管着寺庙那块地儿的地方官写了封信。信里头说啥呢?就一条,得把那些个寺庙,带着满满宗教味儿的地方,好好儿地给保护起来,一点儿马虎不得!

得了,咱们到这儿就算告一段落了。话虽简短,意思可不含糊。就像老北京的糖葫芦,串儿不多,味儿却足。这一路走来,咱们聊了不少,笑过、想过,也该是时候跟您说声再见了。别瞧这结语俩字儿简单,它里头藏着的是咱们这一路的情谊和不舍。就像老舍先生笔下的胡同,拐个弯儿,就是另一番天地,但那份儿人情味儿,却始终不散。咱们这次聊天儿,就像是胡同里的一场茶话会,时间一到,就得各自散去,但心里头那份儿热乎劲儿,可不会随着门儿一关就没了。所以啊,朋友们,咱们虽然说到这儿,但那份儿心,那份儿情,可是一直都在的。得了,不多说了,咱们下回见!记得带上您的好心情,咱们胡同里头再续前缘!

虽说方丈那预言挺玄乎,可老话儿说得好,世事难料嘛。要想把大局攥手里,得摸着门道儿,这样的人才能带着大伙儿一路往胜利奔。

年轻人那股子冲劲儿和死磕到底的心气儿,推着社会往前奔。老辈人的脑袋瓜子里装的智慧和那份体贴,就像是指路明灯,给咱们照亮道儿。走在人生这条道上,岔路口多得是,挑战也是一茬接一茬。但只要咱心里有杆秤,信着自己,迈开步子不回头,嘿,甭管啥难事儿,都能从中咂摸出股子倔强劲儿,把自个儿的梦给圆喽!