1969年,苏联准备发动核武器攻打中国,没想到毛主席一个脑洞大开的想法,便吓得美苏两国当即妥协。

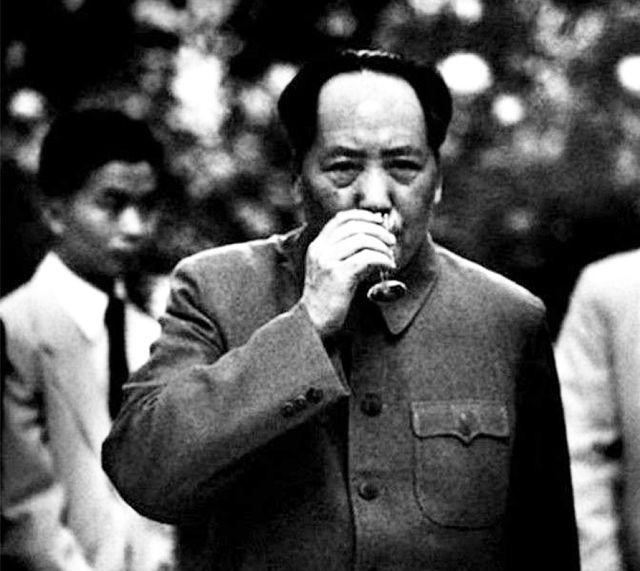

1969年,毛主席突然下达了一个重要指示:中央领导集体必须撤离北京,并有序迁往其他地区,留下部分军队待命。这一指示立即引发了中央机关的大规模迁移,甚至连一些关键部门也暂时转移至外地。这一切的背景是《华盛顿邮报》近日刊登了一篇标题为《苏联欲对中国进行外科手术式核打击》的报道。 文章称,苏联计划使用中程弹道导弹,搭载几百万吨当量的核弹头,瞄准中国的多个战略目标,包括酒泉、西昌导弹发射基地、罗布泊核试验基地,以及北京、长春、鞍山等重要工业城市。这一消息在中国引发了极大的关注,国家的防备随即进入临战状态。 在这一局势下,全国许多企业转向军工生产,国家经济开始调整,以适应即将到来的战争需求。大量工厂被搬迁至交通不便的山区,以实行“山、散、洞”配置。同时,北京等大城市也开始挖掘地下工事,进行大规模的防空演习。更有许多城市开展了大规模的人员疏散,第一天就疏散了超过两百万人,许多人被迫迁移至农村或山区。 而在最危急的时刻,毛主席冷静地坐在地图前,长时间注视着两国的边界。他突然指向了地图上名为美国的地方,缓缓说道:“往这里扔一个原子弹。”所有人都以为毛主席只是在开玩笑,试图缓解那时沉重的气氛。 可令人意外的是,这番话传出后,美国白宫的反应异常激烈。他们认为毛主席完全有能力作出这样的决策,这一事件迅速在国际间引起了轩然大波。美国的高层显然并没有料到毛主席的表态会如此坚定和直接,他们担心中国可能采取某些极端手段来应对当时的核威胁。

1969年金秋十月,北京城弥漫着一股紧张气氛。尽管街头的人们依旧忙着为即将到来的国庆节做准备,但每个人都能感受到空气中弥漫的不安。来自边境的战争阴云,让这个本应喜庆的节日笼罩上了一层阴影。 自1949年新中国成立以来,中苏关系曾一度和谐。但这种表面上的融洽并未持久。随着中国坚持独立自主的发展道路,苏联试图将其意志强加于中国,而中国则坚决捍卫国家主权,拒绝任何形式的控制。 1960年,苏联突然宣布撤回1400名在华技术专家,到1969年3月,中苏关系已降至冰点。在乌苏里江的珍宝岛地区,双方爆发了激烈的武装冲突。更为严重的是,苏联开始考虑对中国使用核武器。 当时,美国国家安全顾问基辛格正推行“三角外交”战略。他认为,如果让苏联摧毁中国的核设施,亚洲的力量格局将发生重大变化。经过慎重考虑,美国决定将这些信息传递给中国。面对这一危机,毛主席做出了一个出人意料的决定:国庆庆典必须如期举行。 毛主席提出了一个看似简单却巧妙的战略:通过核试验向美苏两国释放信号。在国际社会看来,一个面临核威胁却依旧能从容举办大规模庆典的国家,显然不会轻易屈服于外部压力。 更为关键的是,这次核试验激起了美苏间的相互猜疑。在这种情况下,美国对苏联施加了前所未有的外交压力,明确表态若苏联对中国发动战争,美国不会袖手旁观。经过权衡后,苏联领导层最终决定放弃对中国的核打击计划。

钱学森的长子钱永刚曾讲述过一个真实的故事,故事发生在一位旅居西德的华人身上。每天早晨,他打开家门时,总能看到门前堆满了垃圾,需要他日复一日地清理。然而,有一天早上,当他再次打开大门时,惊讶地发现门口没有垃圾了。他正感到困惑时,一位社区警察走上前,拍着他的肩膀说:“今后再不会有人在你门口倒垃圾了。”几天后,这位华人才得知中国成功试爆了原子弹,这一消息让他恍然大悟。 中国原子弹的成功试爆带来的影响,远不止这一位西德华人门前的垃圾问题那么简单。美国也迅速意识到,随着中国成为核国家,其影响力将大幅提升,尤其是在亚洲地区。美国认为,中国将凭借这一核能力获得更高的国际地位,亚洲各国对中国的依赖将更加深刻,而那些原本对中国心生畏惧的国家,将会更加恐惧。 20世纪50年代,刚刚成立的新中国面临着来自西方核大国的核威胁。在这种背景下,毛泽东作出了一个重要决策:新中国不仅需要更多的飞机和大炮,还必须拥有原子弹。在他看来,只有掌握这一核武器,中国才能真正确保不受外来欺凌。 为了这一目标,众多留学海外的爱国人士放弃了优越的国外生活条件,毅然返回祖国,投身到中国的核事业中。像中国的“居里夫妇”钱三强、何泽慧等人,就在新中国成立前夕回到了祖国的怀抱。钱三强不仅是中国核聚变的奠基人,还领导了中国科学院原子能研究所,他和他的团队获得了“满门忠烈”的美誉。 1950年8月,邓稼先在美国完成博士学位后,仅仅9天便毅然回国,放弃了恩师和同学的挽留。1950年,同年仅26岁的朱光亚也从香港回国,带着报国热情并发表《给留美同学的一封公开信》,号召更多的华夏游子回国追寻梦想。彭桓武曾在英国留学10年,获得了两个博士学位,回国时有朋友问他为什么选择回国,他回答:“回国不需要理由,不回国才需要理由。”