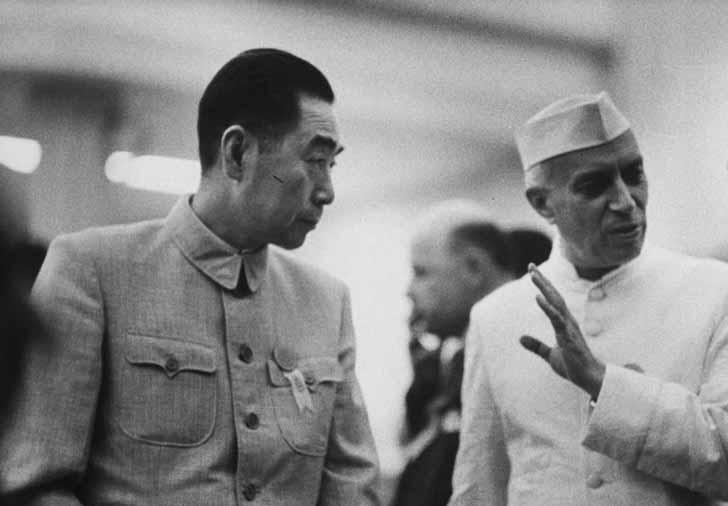

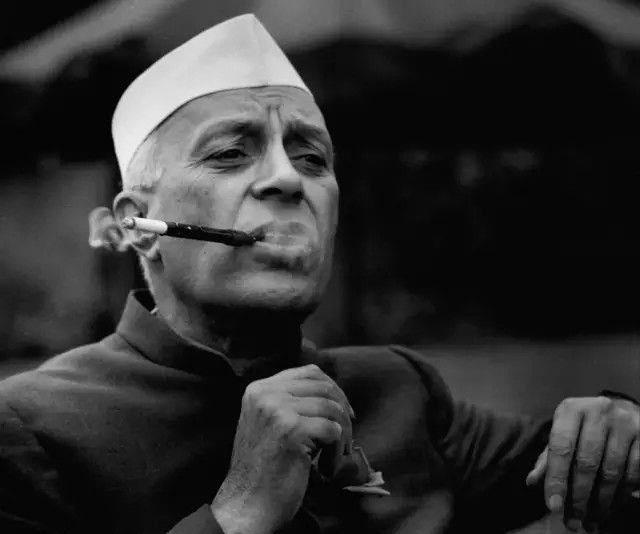

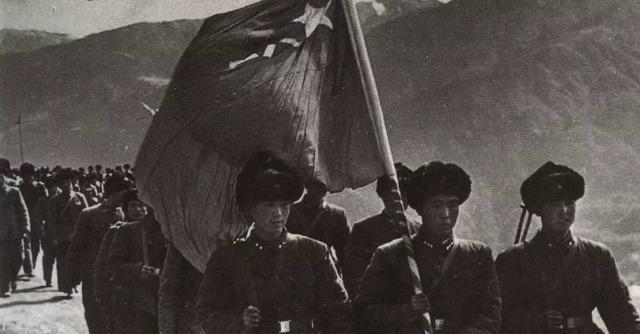

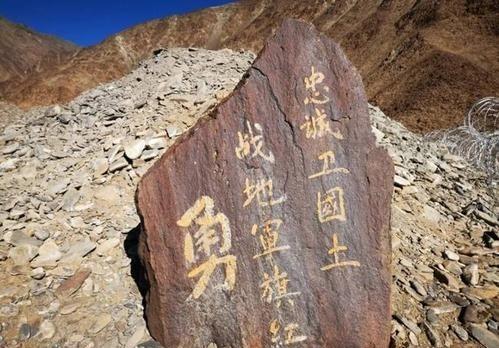

周恩来总理在人民大会堂接见《泰晤士报》记者访华团,他对英国记者们说:“今天的报纸我们晚出了两个小时,将刊登一个重要消息,从今日拂晓开始,我们决定对印度军队的大规模入侵进行反击。” 1962年10月20日,人民大会堂内一场看似平常的外交接见,却成了改变中印关系走向的历史转折点。当周恩来总理眼含血丝地宣布那个震撼消息时,在座的英国记者们瞬间意识到,他们正在见证一个时代的重要时刻。这句平静却有力的话语背后,隐藏着怎样的历史必然? 1898年3月5日,周恩来诞生于江苏省淮安府山阳县驸马巷一个没落的封建官僚家庭。童年时代的困苦经历塑造了他坚韧的性格。两位母亲的接连病故,加之父亲又常年在外谋生,促使刚满10岁的周恩来操持起照顾年幼弟弟等的艰难家事。这段早年的磨砺,为他日后成为杰出的外交家奠定了基础。 1913年,周恩来赴天津私立南中学堂就读,后于南开大学肄业。五四运动期间,他积极投身运动,联系同学,参加集会,并与天津学联的负责人马骏创办了《天津学生联合会报》。1924年回国后,担任黄埔军校政治部副主任、主任。新中国成立后,他担任国务院总理,成为中国外交的杰出领导者。 1953年底,周恩来总理在同印度政府代表团就关于两国在中国西藏地区的关系问题举行谈判时,首次完整地提出了互相尊重主权和领土完整、互不侵犯、互不干涉内政、平等互利、和平共处五项原则。这一创举成为处理国际关系的重要准则。 然而,中印边界问题的复杂性远超想象。中印两国边界从没有正式划定过,但在中印两国人民长期和平相处的进程中,按照双方的行政管辖范围,早已形成了一条传统的习惯边界线。边界东段所谓的”麦克马洪线”,就是当年英国强加给中国的。这条线是非法的,中国历届政府都没有承认。 在中国政府准备反击之前,周恩来连续写了3封信给尼赫鲁,希望他悬崖勒马,以中印友谊为重,以和平共处五项原则为重,和平解决边界问题,不要打仗。但印度方面并没有停止侵犯行为。从10月17日起,印军向中印边境东段和西段中国边防部队的前沿阵地同时发起猛烈炮击。 10月18日,毛泽东主持召开会议,决定进行中印边境自卫反击战。就在这个关键时刻,周恩来在人民大会堂接见了《泰晤士报》记者访华团。面对英国记者们,他坦诚地宣布了这一重大决定,展现了新中国外交的透明度和原则性。 1962年10月20日至11月21日,中国边防部队进行了自卫反击作战。中国军队在短短的一个月内,就将印度军队赶出了中国领土,全歼印军三个旅,重创印军三个旅。但更令人印象深刻的是中国的克制态度。 11月21日,中国政府宣布将在中印边界全线主动停火后撤。从12月1日起主动后撤到1959年11月7日的实际控制线20公里以内。中国政府主动把缴获的弹药武器和其他军用物资全部交回印方,并释放和遣返了全部印度被俘军事人员。 毛泽东称中印边界反击战是一场”军事政治仗,或叫政治军事仗”。这场战争不仅维护了国家领土主权,更展现了新中国的外交智慧。周恩来甚至不得不给外国领导人写万字的长信解释战争原因和中方立场以求其理解。 这次自卫反击战的影响深远。它既维护了中国的核心利益,又体现了新中国对和平的真诚追求。周恩来首创的和平共处五项原则,在1955年万隆会议上得到广泛认同,成为处理国际关系的重要准则。他以自己的外交实践,诠释了什么是”外交无小事”。 1976年1月8日周恩来逝世后,他在那个历史性下午所展现的外交风范,成为了新中国外交史上的经典时刻。在人民大会堂那次不寻常的接见中,他用一句看似平常的话,向世界宣告了新中国维护和平但绝不软弱可欺的坚定立场。 从淮安驸马巷走出的这位伟人,用一生诠释了什么叫外交智慧。那个下午的坦诚宣告,至今仍值得我们深思:在复杂的国际关系中,如何既坚持原则又保持克制?你认为周恩来的外交理念对今天还有什么启发意义?欢迎留言分享你的看法。