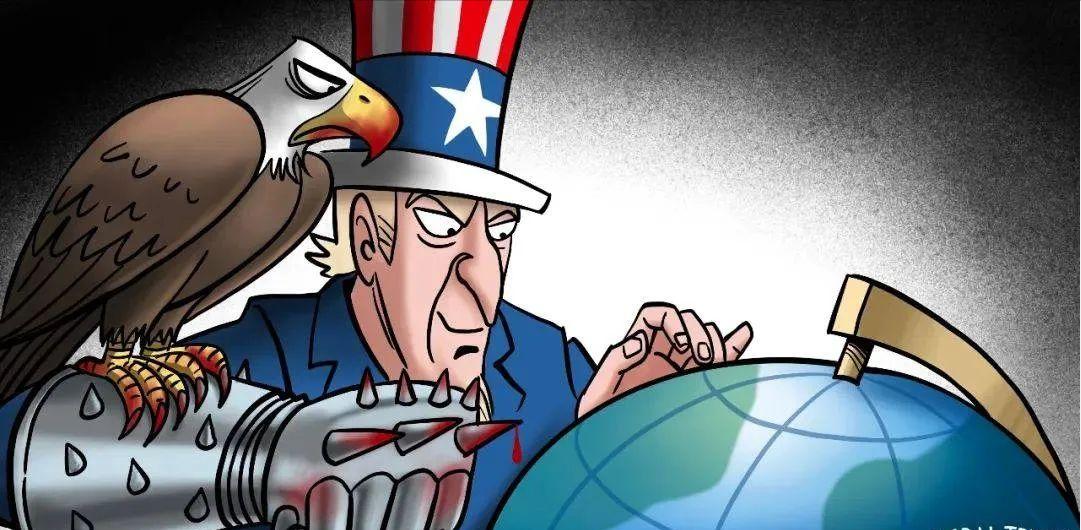

中美之间掀桌子已经进入倒计时,因为美国要的中国给不了,中国想守护利益美国也不会给,矛盾很难调和了! 中美两国之间那张无形的桌子,正发出危险的吱嘎声,似乎随时都可能被掀翻。一方想要的东西,另一方给不了;而另一方死守的底线,这一方又偏要伸手去碰。这背后,是两个大国对未来世界秩序截然不同的构想,一场几乎没有调和余地的根本性冲突。 这场拉锯战的根源,在于历史进程中两种力量的迎面相撞。美国长期习惯于自己发号施令的角色,总觉得世界应该按照它的剧本走。它希望中国能安于“世界工厂”的本分,源源不断地提供廉价商品,而不要在高端科技领域动什么念头。 这种想法,正如当年它对付日本一样,试图用一纸协议就锁住一个国家的上升通道。可谁知,中国这些年铆足了劲向上走,从5G通信到新能源汽车,从半导体到航空航天,几乎在所有关键领域都展现出不甘人后的雄心。 一个不再满足于产业链下游,并且有了自己清晰规划的大国,怎么可能再回头扮演顺从的“小弟”?说到底,这是一场关乎“发展权”的博弈,美国并不乐见一个不完全听命于自己的强者崛起。 而更深层的分歧,则在于两国对世界运行模式的根本看法。美国总在不遗余力地推销一套其自认为放之四海而皆准的“民主自由”模式,也因此习惯于对别国内部事务指手画脚,在新疆、香港等问题上尤其如此。 中国则始终坚持自己的道路,信奉不干涉内政原则,认为每个国家都有权选择自己的发展路径。这种价值观上的相悖,在具体的国际事务里也有体现。例如在巴以冲突问题上,美国几乎一边倒地支持以色列,而中国则呼吁立即停火,努力推动“两国方案”的落实。根子上的看法不同,注定了双方在许多问题上难以坐到一条板凳上。 于是,这场较量不可避免地演变成了一场全方位的战略博弈。在科技与经济领域,美国为遏制中国,所使用的招数真是花样翻新,没完没了。从加征关税到发起贸易战,再到对高科技产业进行釜底抽薪式的封锁,不仅切断芯片设计软件,还联合盟友限制光刻机供应,甚至连第三方国家的企业向华为供货,都得看它的脸色。 更有甚者,它还将经济问题高度政治化,动用《通胀削减法案》这类工具,名义上是应对国内通胀,实际上却精准打击了欧洲盟友的新能源产业,其目的就是逼迫所有人都在对华问题上选边站队。 但中国也并非被动应对。面对外部封锁,自主创新的国家意志空前坚定,关键核心技术必须掌握在自己手中的理念已成共识。 一方面加速科技自立自强,另一方面也果断采取反制,无论是限制稀土等关键矿产出口,还是制定并动用“不可靠实体清单”,都展示了其反击的决心。同一时间,促进人民币跨境结算、跟不少国家达成本币互换协定等做法,也在渐渐削弱美元霸权的基础。 在地缘政治的棋盘上,美国同样在加紧布局。它卖力拉拢日本、韩国及澳大利亚等国家,打算在中国周边打造一个 “合围圈”。尤其是在台海和南海问题上,美国更是动作频频,通过对台军售、派遣军舰穿越海峡等方式不断挑衅,意图将台湾彻底打造成一枚遏制中国的“棋子”。面对这种在家门口的施压,中国的回应也毫不含糊。解放军战机绕岛巡航已成常态,航母编队也在南海实弹演训,用清晰的军事语言划出红线。 但话说回来,美国自身也有不少头疼的事儿。在欧洲,北约与俄罗斯的对峙牵扯了其大量精力,使其难以全力聚焦亚太。更何况,亚太地区的复杂性远超欧洲,各路盟友也都有自己的小算盘,不可能完全同步美国的步调。 最关键的是,谁都清楚与一个核大国直接发生军事冲突的后果,这为美国的军事施压设定了一条不敢轻易逾越的底线。 归根结底,中美经济深度捆绑,一旦彻底“掀桌子”,对谁都是一场灾难,全球经济也将被拖下水。即使是美国的盟友,比如欧洲国家,在被要求配合对华限制时,也在反复权衡自身的经济利益,并非心甘情愿。 可以肯定的是,今日的中国早已不是百年前的中国,面对外部压力,它不会轻易改变自己的航向。中国始终倡导和平发展与合作共赢,但捍卫国家主权与核心利益的决心,也同样不会动摇。 不少人认为,中美之间的关系不该是那种非此即彼的零和较量。可是在这场双方似乎都无路可退的较量中,究竟谁能坚持到最后,谁又能真正开创一个新局面?这或许是未来十年全球最大的悬念。