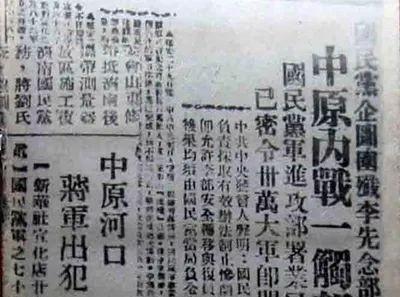

1946年夏季,为突破国民党军重兵包围,进行战略转移,党中央、毛主席批准了中原军区的突围计划。谁来断后?司令员李先念把目光停留在一位的年轻指挥员身上——才30岁出头的皮定均。 30万国民党军包围6万中原部队,敌我悬殊达5:1,这是一场看似必败的生死之战。中央和中原局的精神实际上就是四个字:“丢卒保车”,但年仅32岁的皮定均却要用7000人去牵制敌军主力,为大部队突围争取时间。这个几乎不可能的任务,将如何完成? 1946年6月,中原大地上硝烟弥漫。国民党军队约30万人围攻中原解放区,全面内战爆发。中原军区6万余部队被压缩在以宣化店为中心的狭小地带,形势极其危急。党中央下达”立即突围,愈快愈好”的指示后,摆在中原军区面前的首要问题就是:谁来担任最危险的断后任务? 6月24日下午,中原军区1纵1旅接到纵队特急电报,限定皮定均与徐子荣于晚6点前赶到纵队接受新的任务。在泼陂河纵队司令部,1纵司令员王树声神色凝重地向皮定均交代了这个近乎不可能完成的任务。皮定均当时才30岁出头,但已经是久经沙场的老将。从红军时期的连指导员到抗日战争时期的太行军区司令员,这个安徽金寨的穷孩子凭借过人的军事天赋和顽强意志,成长为中原军区最年轻的旅长之一。 王树声说,纵队党委讨论决定,由皮定均的1旅担任掩护任务。具体就是:主力今晚开始向西突围,1旅想办法拖住敌人。3天后,1旅自行选择突围方向。这意味着皮定均要用自己的7000人去面对30万敌军,为主力突围赢得宝贵时间。作为军人,皮定均毫不犹豫地表示:“坚决完成任务!” 接下来的几天里,皮定均展现了高超的军事指挥艺术。皮定均命令部队向东、东南和东北方向佯装作出积极行动的姿态,前沿部队继续加固工事,摆出御敌阵势;同时采用疑兵之计,抽出一批部队,趁黑夜悄悄西移,第二天白天,则大摇大摆、川流不息地向东开进,造成大部队向东集结突围的阵势,以迷惑吸引敌人。这一招果然奏效,敌人被完全蒙骗,将大量兵力调向东线。 6月26日夜里,暴雨如注。皮定均抓住这千载难逢的机会,率部神秘消失在茫茫夜色中。皮旅主力到达白雀园西南的刘家冲村,这个只有6户人家的小山村,竟然神奇地隐藏了7000多人的大部队。皮定均命令严禁生火做饭、发出声响或抽烟走动。就这样,7000余人屏住呼吸,听着几里外公路上十几万敌人追兵向西追击主力。 成功掩护主力突围后,皮定均面临更大的考验:如何率领孤军突出重围?他没有选择向西追随主力,也没有就地化整为零打游击,而是选择了最危险但也最有希望的东进路线。自中原突围以来,中原军区第一纵队第一旅在皮定均的领导下,从6月27日至7月20日,孤军转战24昼夜,横跨鄂豫皖三省,历经23次大小战斗,克服崇山峻岭、暴雨洪水等艰难险阻,冒着酷暑,忍饥挨饿,行程1000余公里。 在这场看似不可能的突围战中,皮定均创造了军事史上的奇迹。除掉队、失散、伤亡2000余人外,以3个团5000人的完整建制,胜利到达苏皖解放区,创造了震惊中外的中原突围的成功战例。更令人惊叹的是,在中原突围的众多部队中,只有”皮旅”保持了建制完整。 这次突围的成功,让皮定均和他的部队名扬天下。1955年,人民解放军首次授衔前,毛泽东在审阅人员名单时发现皮定均拟授的是少将衔,当即在其名字下批注:“皮有功,少晋中”,皮定均因此从原定的少将晋升为中将。这是对他在中原突围中卓越贡献的最高褒奖。 新中国成立后,皮定均历任第24军军长、志愿军第9兵团军长、福州军区司令员等重要职务。1976年7月7日,这位传奇将军在福建指挥军事演习时不幸遇难殉职,年仅62岁。从中原突围的断后英雄到共和国的开国中将,皮定均用自己的一生诠释了什么是忠诚担当,什么是军人本色。 从30岁出头临危受命到成为开国中将,皮定均的传奇人生让人感慨万千。中原突围这场”丢卒保车”的生死战,最终却创造了军事史上的奇迹。你觉得皮定均能够成功突围的关键因素是什么?欢迎在评论区分享你的看法。