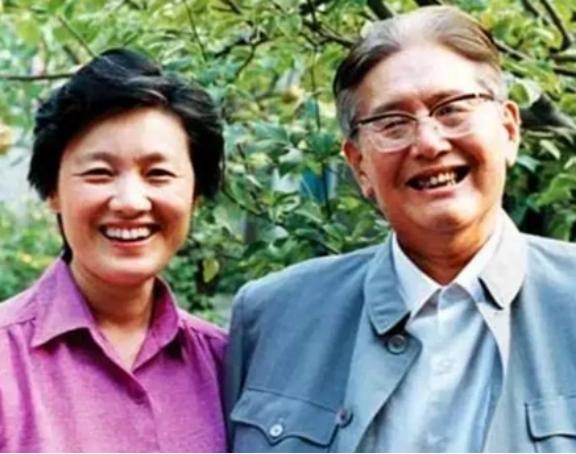

1985年,乔冠华归葬故乡盐城遭到拒绝,妻子章含之无奈之下找到一个人帮忙,此人在当时的环境下,不仅没有丝毫顾忌,反而还主动说道:放我这吧,我可以替他当守墓人! 1983年秋,乔冠华在北京医院溘然长逝,这位新中国外交史上熠熠生辉的巨匠,以“乔氏大笑”定格历史,却在身后留下未了心愿。他的遗愿是将骨灰安葬于故乡盐城,然而,1985年,这一简单愿望却遭遇波折。妻子章含之四处奔走,面对冷遇仍不放弃,直到一位故友挺身而出,豪气承诺为他守墓。这段安葬之路如何展开?背后又隐藏着怎样的故事? 乔冠华,1913年3月28日生于江苏盐城建湖县东乔村,16岁考入清华大学哲学系,后赴德国图宾根大学获哲学博士学位。1939年加入中国共产党,投身外交事业,参与板门店谈判、中日建交等重大事件。1971年,他在联合国大会上代表中国发言,其豪迈笑声成为国家重返国际舞台的象征。1983年9月22日,他因病去世,享年70岁。新华社发布42字讣告,简短低调,未提详细功绩。乔冠华生前多次表达希望骨灰回归故乡盐城,寄托对家乡的深厚感情。他的逝世正值中国改革开放初期,社会转型期为身后事增添复杂性。章含之作为妻子,肩负起实现遗愿的重任,踏上归乡之路。 1984年12月,寒风凛冽,章含之携带乔冠华的骨灰盒,乘火车南下盐城建湖县。她走进当地政府办公楼,木质地板吱吱作响,手中的骨灰盒裹着深色绒布,沉甸甸地压在臂弯。她向工作人员说明来意,请求为丈夫选一块墓地,完成他魂归故里的愿望。工作人员翻阅文件,低声交谈后,以程序问题为由婉拒。章含之站在窗口,望向远处田野,冬日的盐城平原灰蒙蒙一片。她再次尝试沟通,递上相关证明,得到的仍是摇头。她默默收起骨灰盒,乘车返回北京。家中,她将骨灰盒置于卧室书桌上,每日用软布擦拭,檀香袅袅,房间安静得只闻钟表滴答。 1985年初,她联系乔冠华生前好友李颢,一位在苏州医学院任教的医生。两人友谊始于1943年重庆,李颢曾彻夜抢救病危的乔冠华,手术室灯光刺眼,他指挥护士递送器械,汗水浸湿白大褂,最终救回好友。章含之拨通电话,简述盐城受阻的经过。李颢听后,语气坚定:“放我这儿吧,我替他守墓!”他随即驱车前往吴县县委,找到书记管正,在简朴的办公室内递上一杯茶,详述乔冠华的贡献。管正点头应允,派人陪同选址。 1985年清明节,章含之捧着骨灰盒,在李颢陪同下再次来到东山。墓碑已立,刻着乔冠华生平,简述其外交功绩。她俯身将骨灰盒放入墓穴,双手轻抚盒面,风吹动她的围巾。苏州东山的安葬地依山傍水,与乔冠华生前喜爱的江南风光相合。李颢承诺定期清扫墓地,保持整洁。章含之后来定居苏州,常来祭扫,凝视墓碑上的文字,回忆丈夫的点滴。乔冠华虽未能归葬盐城,却在友人深情守护下,于此安息。