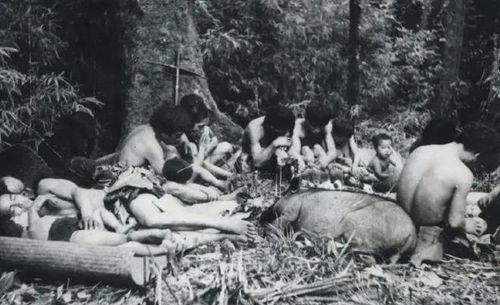

1956年,解放军在云南原始森林深处,发现一群衣不蔽体,蓬头垢面的男男女女,经过调查发现人数不少,他们生活的环境十分落后,常年在幽暗的森林下生活,服装破烂不堪,住的是低矮的草棚,靠野果捕猎生活,仿若原始人。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1956年,云南哀牢山腹地的密林中,一支解放军边防巡逻小队正艰难跋涉,阳光透不过树冠,地面铺满厚厚的落叶和腐烂枝桠,脚下每一步都湿滑难行,原计划是执行边境排查任务,然而在一次休整时,一名战士忽然指着高高的树梢惊叫。 众人抬头,只见一道人影赤裸上身,身披兽皮,正从树干间迅速滑下,对方回头看了他们一眼,随即如影般消失在密林深处,他们未能追上那人,只在草丛中发现被啃咬过的野果和熄灭的灰烬,仿佛这里曾有一群人悄然生活。 这并非孤例,返回驻地后,部队上报了情况,根据现场线索推测,这可能不是个体野居,而是一个隐秘的群体在此栖身,上级迅速派出调查队,并携带干粮、衣物与医疗物资,深入原始林搜寻。 由于地势复杂,调查进展缓慢,向导领队时常迷失方向,林中蚊虫肆虐、湿气重重,几位战士被毒虫叮咬高烧不退。 搜索持续了数日,在某次物资试投后,终于发现了几名藏匿在岩缝后、目光警觉的男女,他们衣不蔽体,肤色黝黑,神情警惕,听不懂普通话,手中紧握木制短弩。 调查组判断,这是一个长期与世隔绝的族群,他们自称“苦聪人”,居住于山中已有数代,靠打猎与采集维生,他们的居所是一种低矮的棚屋,由树枝、芭蕉叶搭建而成,仅能容身,遇风雨则四散倾倒。 他们没有火种,依靠钻木取火来烤食猎物,喝的是山泉水,穿的多是兽皮、藤蔓或植物编织物,孩子们骨瘦如柴,面黄肌瘦,成年男子身形精干,但神情紧张,不愿与外人接触,最初他们对调查队的接近充满敌意,即便接受物资,也立刻转身逃跑。 为了搞清楚苦聪人为何会陷入如此生存状态,调查组查阅了清末民初的地方文书,又走访周边村寨的长老,渐渐拼凑出一段尘封的历史。 原来苦聪人原是云南边陲的少数民族分支,因地处偏远而常遭旧政权盘剥,清末至民国年间,一些武装势力为征粮、逼税,频繁洗劫他们的村寨。 许多家庭被迫逃入深山,为躲避战乱与骚扰,彻底切断了与外界的联系,日复一日,年复一年,他们从被迫隐居,逐渐变成完全与社会脱节的群体。 苦聪人的生活形态令人震惊,他们用兽骨制箭,以陷阱捕猎野兽,婴儿夭折率极高,成年后许多人的牙齿已因长期食用野果和生肉磨损严重,他们没有名字的概念,更无书写能力,对国家、政权、法律毫无理解,对他们来说,山林是避难所,外面的世界只是充满恐惧的传说。 调查队决定改变策略,不再强行接触,而是寻求文化上的沟通,几位来自哈尼族、傣族的翻译干部被派入哀牢山,借助语言亲缘与文化认同,逐步打破隔阂。 一次次的篝火旁交流、一次次实物教学和身体护理,才让苦聪人慢慢理解,如今的世界已不同于他们祖辈所逃避的那片动荡。 第一个愿意搬出深林的家庭是五口人,由一位中年猎人带领,他们从山谷中走出来时,身上背着简单的家当,用破布包裹弓弩,一步三回头。 安置点为他们搭建了砖瓦房,送来了稻米、医药与衣物,孩子第一次吃上煮熟的米饭,眼里满是惊奇,从此之后,更多苦聪人走出密林,有的被安排学习耕作,有的参与木工训练,也有人被送去镇上识字。 1959年,云南省新闻纪录片团队深入哀牢山,拍下了苦聪人劳作、生活、嬉戏的影像,这部短片在省电视台播出后,引起全国关注,社会各界纷纷捐赠衣物、教具和粮食,地方政府加快了对苦聪人聚居地的基础建设,修路通电,设立小学,安排医生定期巡诊。 1985年,国家民族事务委员会正式将苦聪人认定为拉祜族的一个支系,赋予其户籍与民族身份,使他们能够享受应有的政策扶持。 时至今日,当年的棚屋早已不复存在,原来的猎人已经变成了村中的老人,他的孙子如今正在城里的师范学院求学,昔日只能靠钻木取火维生的山民,如今能通过手机视频与亲人通话。 哀牢山的森林仍旧浓密幽深,但山里的人们,早已踏上了新的路途,从一个被时间遗忘的群体,到今天的普通公民,苦聪人的改变,是一段民族复兴图景中最温暖、也最动人的注脚。 对于这件事你怎么看?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信息来源:纪实:苦聪人是怎样走出深山老林的——新华网