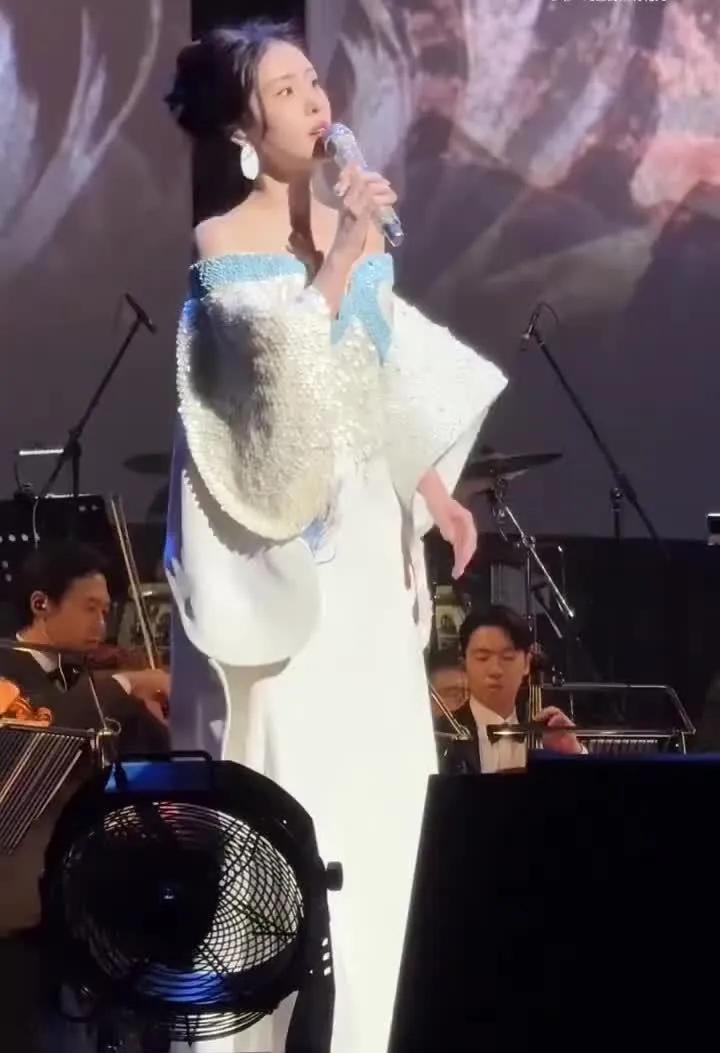

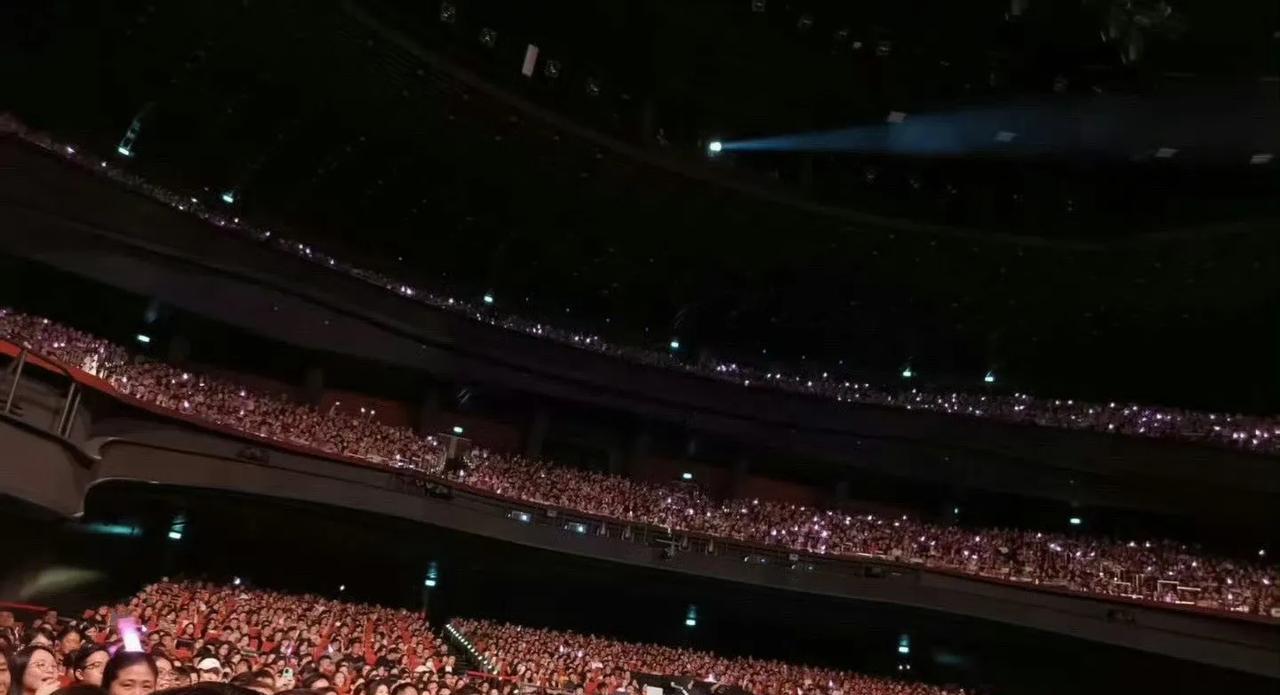

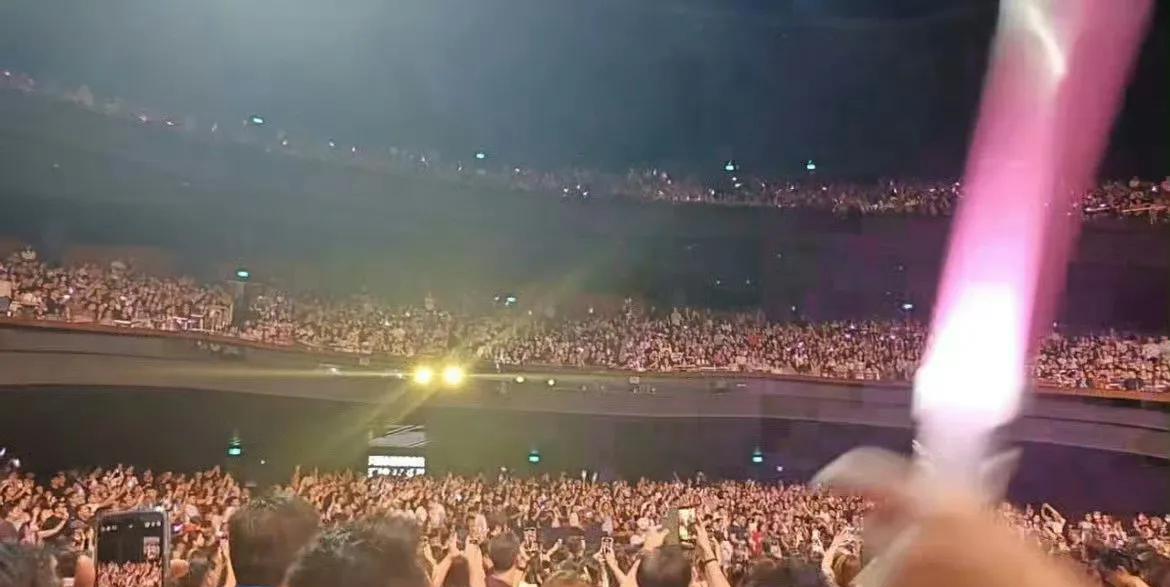

从汪苏泷“尴尬”争议看娱乐圈舆论怪象:莫让臆测遮蔽音乐本质 近日,“汪苏泷工作室动态引发争议”与“张碧晨新加坡演唱会上座率”两个话题意外交织,在社交平台掀起一波讨论热潮,“汪苏泷小气”“眼红张碧晨”等说法甚嚣尘上。这场看似突如其来的舆论风波,实则折射出娱乐圈舆论场的浮躁与大众对艺人认知的偏差,也让我们不得不重新审视:在流量裹挟与标签化思维下,音乐人的价值该如何被正视? 一、“小气”标签背后:工作室舆情的放大镜效应 二、“眼红”猜想误区:音乐市场的多元共生逻辑 将汪苏泷与张碧晨的发展关联到“眼红”维度,是对华语音乐市场生态的认知谬误。张碧晨新加坡演唱会的高上座率,是其多年声乐实力积累、国际影响力拓展与粉丝粘性沉淀的结果;汪苏泷作为同期崛起的创作型歌手,在流行金曲制造、青春受众圈层深耕等领域同样成绩斐然。音乐市场从不是“单极争霸”的赛场,而是“百花齐放”的花园——张碧晨的大气抒情、汪苏泷的治愈系创作,满足着不同听众的情感需求,本就不存在“非此即彼”的竞争对立。所谓“眼红”,不过是舆论场为博眼球制造的伪命题,既矮化了两位音乐人各自的艺术追求,也忽视了行业多元发展的底层逻辑。 三、争议背后:娱乐圈舆论的浮躁病与破局路 这场争议的核心矛盾,指向娱乐圈舆论场长期存在的“浮躁病”:标签化认知——用“小气”“眼红”等简单标签粗暴概括复杂的艺人互动与行业生态;情绪先行——在未充分了解事实前,凭主观感受掀起舆论风暴;流量至上——将艺人发展简化为数据比拼、话题博弈,消解了音乐创作的艺术本质。 要治愈这一“病症”,需多方发力:于艺人团队而言,应锚定“作品为王”的核心,以音乐动态替代无意义的话题营销,用创作硬实力回应舆论;于媒体与KOL而言,需重塑“理性发声”的自觉,引导大众关注音乐本身的审美价值、创作理念,而非沉迷于捕风捉影的八卦揣测;于普通听众而言,更要学会“跳出情绪茧房”,以开放心态欣赏不同音乐人的独特魅力,明白“乐坛繁荣≠一家独大”,尊重多元表达才是行业良性发展的根基。 当张碧晨在新加坡舞台上用歌声征服海外观众时,当汪苏泷在创作室里打磨新曲时,他们都在以自己的方式为华语音乐注入活力。与其纠结于“谁眼红谁”“谁小气”的虚无争议,不如把目光放回音乐本身——去听张碧晨歌声里的情感张力,去品汪苏泷旋律中的治愈力量。毕竟,在音乐的世界里,作品才是永恒的通行证,舆论的喧嚣终会消散,而好音乐将永远留在听众心中。