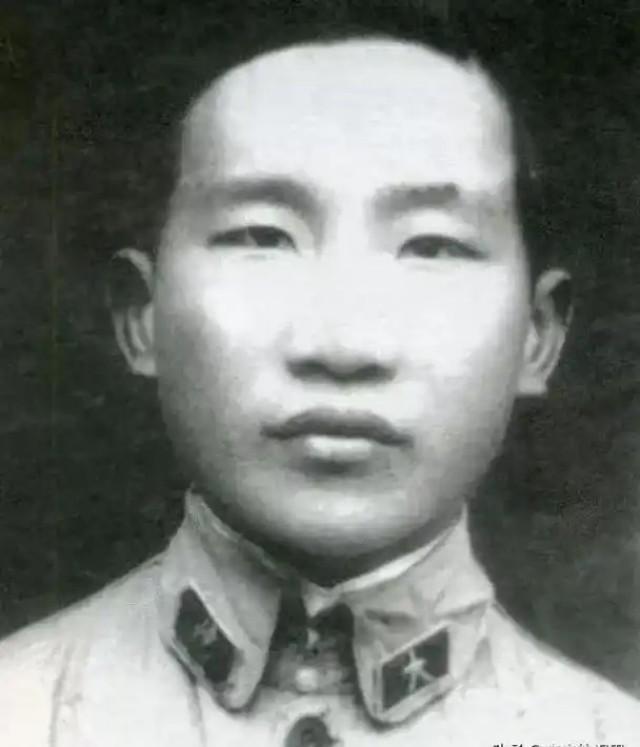

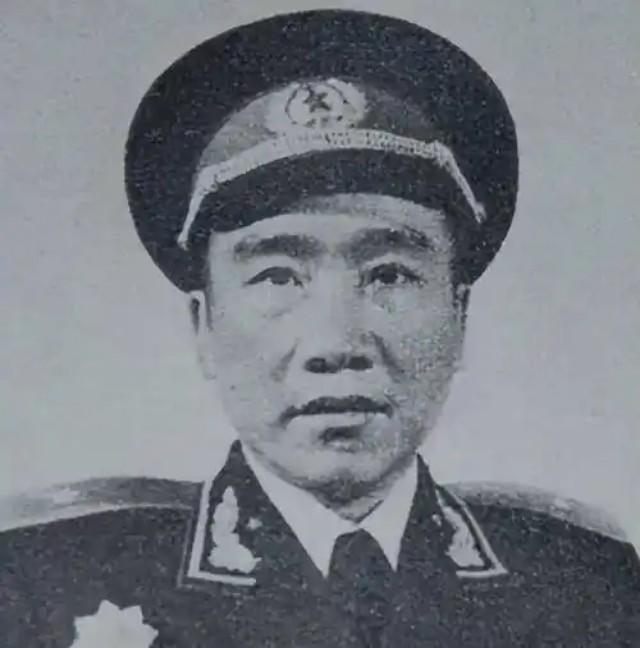

1955 在举行授衔仪式之际,他竟猛地一把扯下肩章,而后扬长离去,紧接着便立下了一则坚定的誓言:死后决然不会身着军装下葬! 这位老人叫段苏权,开国将领,一生征战沙场,却在面对1955年授衔时,亲手扯下肩章,转身而去。 从此,他立下誓言:死后绝不身着军装入棺。他的选择,既令人震惊,也引人深思。 1955年3月,在北京中南海西花厅,军衔评定即将尘埃落定。段苏权被通知列入“少将”名单。 他沉默片刻,随后在众目睽睽下,猛地扯下刚刚配发的肩章,放在桌上,转身离开。 几十年后,在八宝山,他用中山装兑现诺言。没有军装下葬,是他对时代沉默的叩问,一个为党出生入死、战功赫赫的将领,何以在军衔制度前黯然离场? 1934年,在红军长征途中,段苏权在黔东战斗中负重伤,与主力部队失联。 他孤身一人穿越敌占区,三年辗转流亡,被迫以乞丐身份隐匿敌后,甚至在修筑敌军工事时暗中破坏。 直到1937年,他终于联系上八路军,被120师党委确认“历史清白”,重新归队。 1953年军衔评审时,总政干部部却以“问题复杂”将他的军衔定位为少将。原因,正是这段“脱队经历”。 尽管已有组织结论,尽管他从未叛党从敌,可在那年代,历史纯洁性被无限放大,个人遭遇的复杂性往往被制度化忽视。 类似的案例并不鲜见。钟伟将军,同样因早年“脱党”经历被降衔。军史资料清楚记载,1955年授衔标准中,历史问题和政治表现常常压倒实际功绩。 而这套评定体系,本意是严谨,却在实施中容易偏离实质标准,将对党忠诚的个体纳入“历史问题”的模糊地带。 段苏权的委屈,不只是他一人的悲哀,也揭示了制度在执行层面的僵化。三年间的艰难求生,本应是忠诚的佐证,却被误解为可疑的“脱队”。 这种误读,深深刺痛了他。于是,他用沉默、用拒绝、用誓言,对这份“迟来的公正”作出了自己的回应。 辽沈战役中,他创新“分段阻击法”,指挥部队在彰武至新立屯一线连续袭击敌军,歼敌超过1.2万人,为辽西合围创造先机,战后,林彪曾在前线总结会上低调称其“打法灵活,善用地形”。 朝鲜战场上,他更以严谨治军著称。1951年,他参与制定“五步空战口诀”,极大降低飞行员牺牲率。 可是在一次空战伤亡报告中,他拒绝将虚报战果上报,坚决将真实战损数据直接呈交彭德怀。此举虽让他仕途受挫,却为空军建立战损透明制度奠定了基石。 段苏权他不愿以虚功取宠,更不愿以谎言换得青云之路,他选择了沉默,他用自己的行动,服务于党的事业,也因此获得了周总理的高度信任。 1964年,他被派往老挝支援巴特寮,指导其军事建设整整五年,一手打造出一支具备战斗力的正规部队。 这种性格当然也和他小时候的经历相关,1916年,他出生在湖南茶陵一个农家,14岁参加革命,16岁的时候就加入了中国共产党。 私塾老师曾感叹他“聪慧过人,且行事极有主见”。1930年代初期,他在平北抗战中屡次突围成功,八路军中曾流传一句话,“打硬仗找苏权,守阵地靠老段。” 段苏权的性格,就是那样倔强。他不擅长逢迎,也不善于自我包装。他的书房里常年摆着一本批注密密麻麻的《战争论》,即使在担任军政大学副校长期间,也坚持亲自授课,严于律己,言辞犀利。 他常挂在嘴边的一句话是:“军人要讲真话,打真仗,干真事。” 信息来源: 《段苏权》——百度百科

评论列表