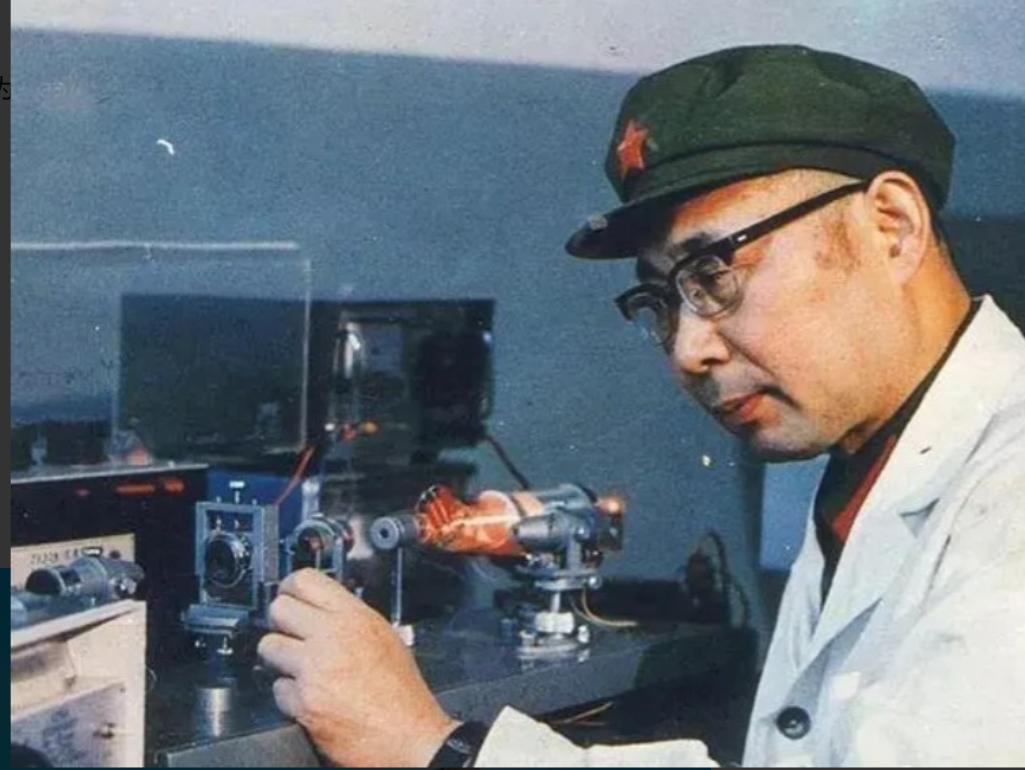

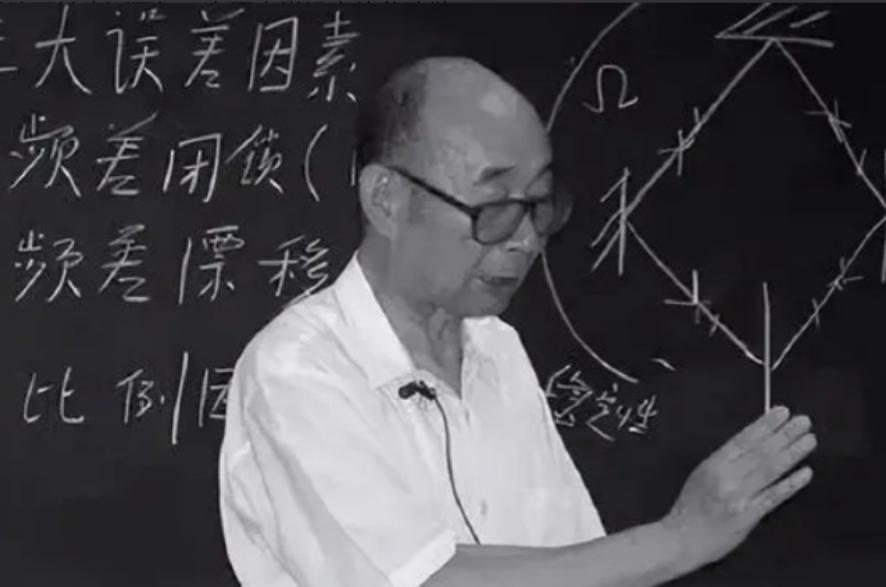

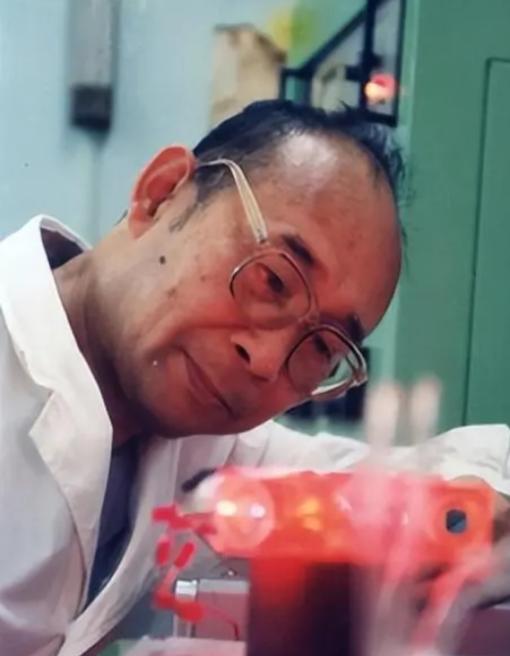

“我花了20年时间,花了国家那么多钱,搞成这样,我是有罪的。”1993年冬天,高伯龙在实验室里盯着那台“罢工”的激光陀螺工程样机,声音沙哑地对团队成员说出这句话。 65岁的高伯龙,趴在镀膜机旁,重复的看着眼前的测试数据。 在实验中,差之一毫错之千里。 实验中是绝对要严谨的,不能有任何闪失。 然而,激光陀螺工程样机今日鉴定失败。 十万分之一的精度误差,将他的努力付之一炬。 “二十年,烧了国家这么多钱啊。” 他站在一旁,叹息着,又想到了十八年前,北京中关村研究所的那场激烈争执。 1975年的秋天,当钱学森亲笔书写的“激光陀螺理论公式”辗转递到国防科大时,已连续熬垮两批科研团队。 纸片上两行被学界称作“钱学森密码”,美国早靠这项技术将导弹精度锁定在百米内,而中国连实验样本都没有。 不甘心的中国人,开始了新一轮的研究。 然而,同时也有了新的争论点。 首先就是技术路径。 多数专家坚持仿制美国二频差动陀螺,唯有47岁的高伯龙攥着演算稿,他否认。 “跟着美国人屁股走,十年都出不了活!” 在满场哗然中,他甩出三百页手稿。 “四频差动,这是唯一能绕过专利墙的死路!” 在讲述中,他热的一身汗,脱掉外套后露出背心领口。 五块钱的棉布衫早被汗渍浸透。 而这天讲述的精华,是他花费三个月研究出来的。 然而,真正的炼狱始于镀膜工艺。 指甲盖大的激光腔体需镀上八十一层光学膜,每层厚度误差不得超过头发丝的五万分之一。 国产设备吭哧作响,报废的膜片在墙角堆成小山。 助手盯着第两百次失败的样品,“进口镀膜机要三百万美金。” 高伯龙突然抓起钢尺插进机器齿轮:“调!调到能刻出分子缝为止!” 飞转的轴承削掉他手背一块皮,但他依旧坚持在岗位上。 1984年首台样机诞生的庆功宴刚摆开,大洋彼岸传来冷嘲。 美国宣布放弃四频陀螺研发。 实验室霎时死寂,有人摔了茶杯:“洋人都玩不转的玩意儿!” 高伯龙关在车间三天三夜,再出来时攥着改型图纸。 而他的双腿因为长时间不活动,已经彻底肿了,甚至溃烂。 那是他泡在冷却液里检修设备落下的溃烂。 老伴曾遂珍追到门口,药瓶被推回掌心:“急啥?我这把老骨头能换个大炮眼睛,值!” 转折点在1993年的风雪夜。 赴京借离子溅射机的绿皮车厢里,哮喘发作的高伯龙蜷在过道。 怀里紧抱的备用镜片抵着心口,每声咳嗽都带出血沫。 中科院大门开启时,老院士怀里却护着镜片恒温箱:“您这里,有能雕原子刀的机器吧?”二 十天后,重新镀膜的腔体在长沙装机,激光束刺穿仪表的刹那,精度表疯了似的冲向极限值。 庆功宴终究没办成。 1994年深秋某靶场,安装国产激光陀螺的炮弹撕裂长空。 报靶员嘶吼穿透烟尘:“十发十中!全在靶心!” 狂喜的人潮中,高伯龙蹲在炮架后,正用磨破的背心擦拭陀螺外壳。 央视镜头怼到面前追问心情,他指了指远处翻滚的湘江:“江上打鱼的今晚能睡安稳觉喽。” 2017年12月寒冬,89岁的高伯龙在301医院颤巍巍戳着老人机。 半小时才拼出半行短信:“第三抽屉,新陀螺数据。” 护士掀开他后背衣服换药,脊椎骨清晰凸起。 当年在建筑垃圾场翻捡大理石板的身影,已瘦成一把枯枝。 心电监护仪拉平直线那刻,窗外国防科大的激光实验楼骤然亮灯,光束刺破夜空,像极了当年他拼死护住的那束光。 主要信源:(镀膜精度要求见《科技日报》2017年报道)

![美国大满贯莎头同款蓝色体恤是俩人商量好的![红脸笑][大笑]美国大满贯头哥打比赛时](http://image.uczzd.cn/16740944104079286000.jpg?id=0)

![打开了本名为神经的书[捂脸哭]](http://image.uczzd.cn/7858466406458327948.jpg?id=0)