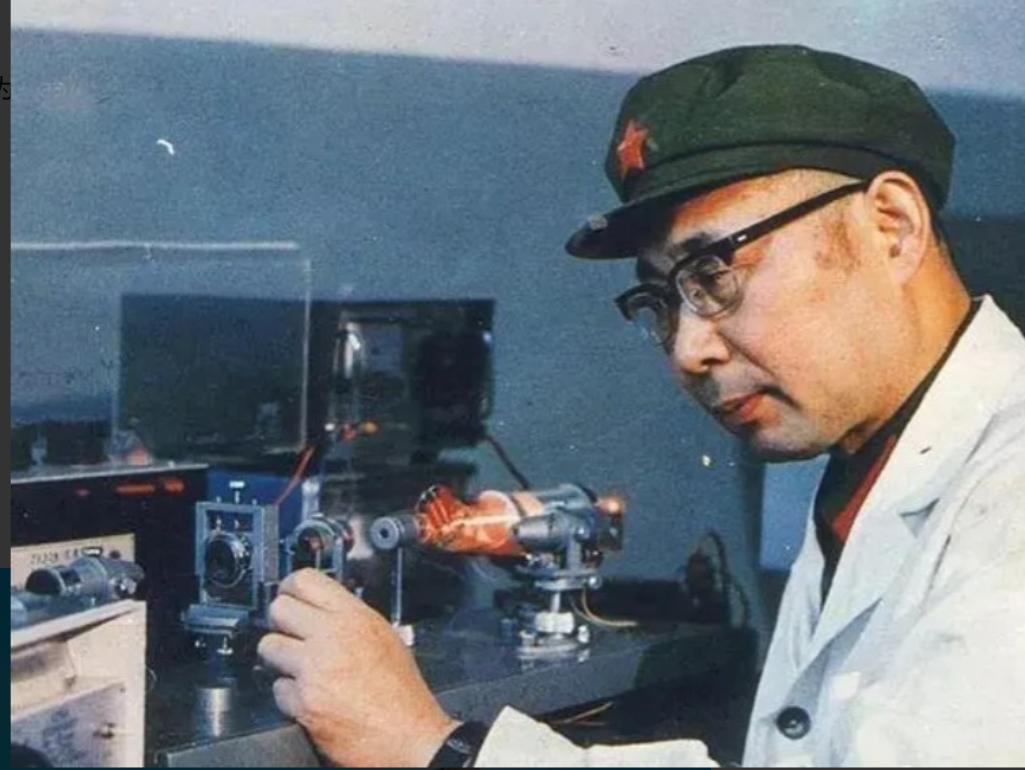

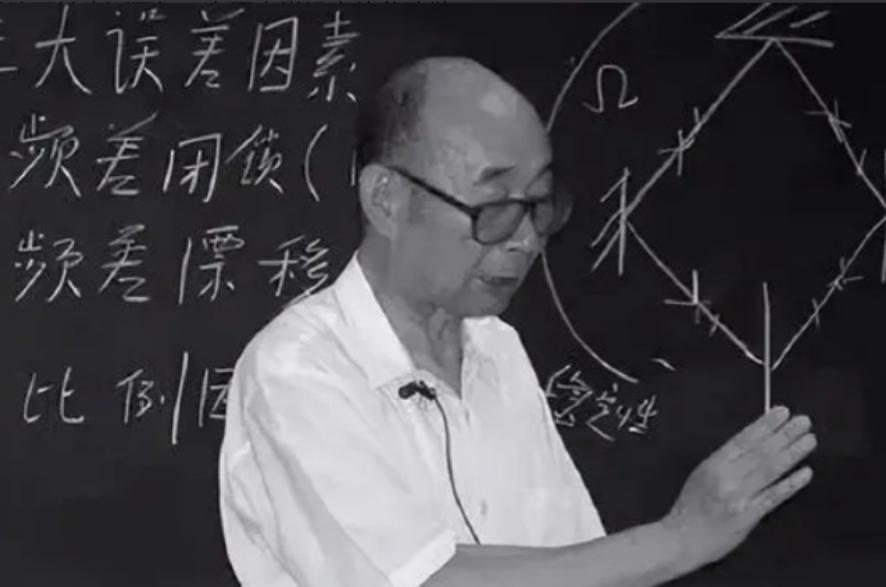

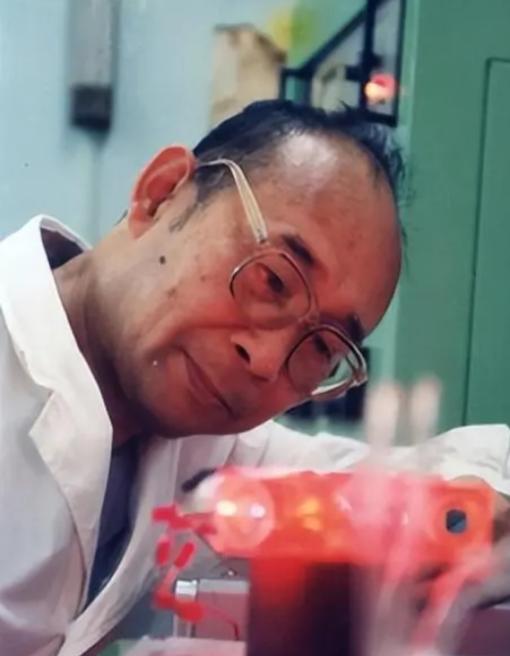

[中国赞]“我花了20年时间,花了国家那么多钱,搞成这样,我是有罪的。”1993年冬天,高伯龙在实验室里盯着那台“罢工”的激光陀螺工程样机,声音沙哑地对团队成员说出这句话。 (信源:新华网——致敬!没有这个“倔老头”,就没有中国的激光陀螺) “我花了20年时间,花了国家那么多钱,搞成这样,我是有罪的!” 1993年,一位老人看着自己主导研制的激光陀螺样机出了问题,当着一众专家的面,几乎是吼出了这句话。 这种痛苦,不仅是那一刻的崩溃,更像一道影子,跟了他一辈子。直到临终,他攥着妻子的手,还在喃喃自语,说自己有愧于国家,是个“罪人”。 究竟是什么,能让一个为中国科技奉献终身的科学家,背上如此沉重的包袱? 故事得从战火里说起。1944年,日军打到广西,高伯龙被迫搬离学校。兵荒马乱里,师生们各自逃难,年少的高伯龙亲眼看着同学倒在自己眼前,再也没起来。 在那个连温饱都谈不上的年代,一条生命的消逝如此轻易,这让他痛彻心扉,也让他心里扎下了一个念头:国家不强,人命就贱。他必须做点什么,让这片土地强大起来。这个朴素又决绝的念头,几乎决定了他此后一生的方向。 1945年抗战胜利,高伯龙考入大学。眼看世界科技发展日新月异,他毫不犹豫地选了物理,一头扎了进去。毕业后,他更是在哈军工的教研室待了十几年。 可光有一腔热血,不知道往哪儿使劲,也是白搭。正当他埋头耕耘时,美国人已经把激光玩出了花样,特别是激光陀螺的问世,让高伯龙心急如焚。 就在他迷茫之际,钱学森为他指了一条路。在这位科学巨匠的建议下,高伯龙的人生与激光陀螺这个尖端技术,从此再也分不开了。 进了实验室,高伯龙就像换了个人。他将自己的所有都忘却,脑子里就只有实验。但高强度的工作,代价就是与家庭的疏远。他把命给了实验室,留给家人的就只剩下一个背影。父母住院,他没能在身边;妻子孩子,也快成了最熟悉的陌生人。 他把所有压力都自己扛着,总觉得研究进展对不起国家的巨额投入。身边人看他那么拼命,都劝他歇一歇,家人也需要他。可他只有一句硬邦邦的回复:“他们会理解我的。”支撑他的,是一个近乎偏执的念头:凭什么美国人有的东西,我国不能有? 可这种拼命,换来的是成功吗? 1978年,苦熬多年后,中国总算掌握了激光陀螺的关键技术,也成为了世界上第三个独立掌握这项技术的国家。这下总该松口气了吧?谁知,这消息传到大洋彼岸,美国人非但没当回事,反而把之前搁置的一个更先进的四频激光研究给重启了。 这一记闷棍让高伯龙刚放下的心又悬起,他几乎没喘息便一头扎进更疯狂的工作。身体早已发出警告,他曾在实验室晕倒,可每次醒来又回到狭小空间。妻子见他日渐消瘦,心疼劝他退休养老,他却不同意,在他看来,技术跟不上世界顶尖水平就是欠国家的债。 命运似乎也故意考验他。有一年河南暴雨,电力严重受损,实验室为了保供电,只能夜里开工。这一下,高伯龙彻底过上了黑白颠倒的日子,身体也垮得更快了。他人生最后的那些年,几乎都是在医院里度过的。 即使躺在病床上,高伯龙心里念叨的还是科研。他总觉得自己做得还不够,还不够好。临终前,他拉着妻子的手,反复说:“国家在我这个研究上花了好多钱,我的成果却这么少,我是个罪人。” 他走的时候,没给儿女留下什么财产,他将自己一生都奉献给了国家。他一生所求,不过是想让国家挺直腰杆,可他付出了自己的一切,到头来却觉得自己是个“罪人”。这种深入骨髓的自责,与其说是谦逊,不如说是一种太过沉重的爱。 我们今天总说要铭记,但我们记住的,往往是英雄的光环,而不是他们背负的那份“罪责”。我们享受着安稳的生活,又有多少人知道,这份安稳,是无数个像高伯龙这样的“罪人”,用一生的愧疚换来的? 高伯龙觉得自己有罪。那我们呢?