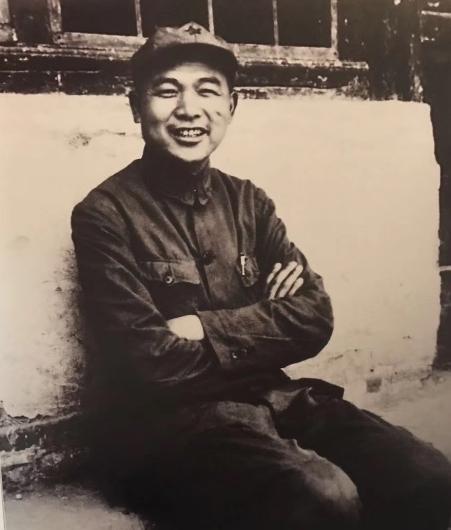

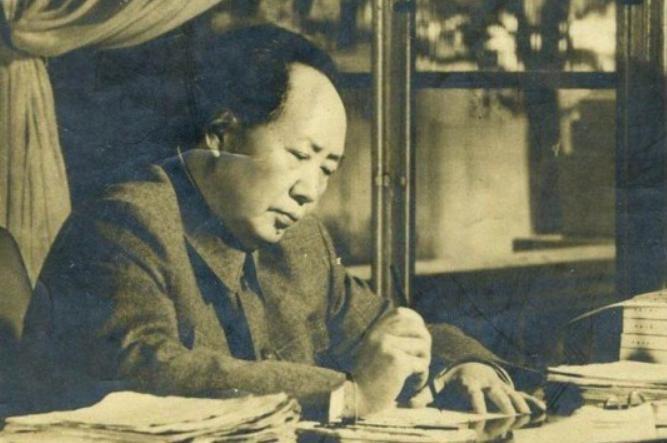

他曾是徐海东的上司,建国后写信要官被撤销职务,晚年仍崇拜主席 “1951年4月的一天早晨,毛主席看完来信后放下茶杯,轻声问身旁工作人员:‘季英同志怎么会写出这种话?’”——档案里简短的一句记录,为一位老红军的跌宕人生揭开了意外的转折点。那封信的落款是“戴季英”。在此前二十多年里,他一直是红25军里最活跃的政治领导者之一,徐海东也得听他号令;但短短几行字,却把他送进了政治低谷。原因很简单——他向党中央直言“请调更高职务”。 戴季英1906年生于湖北黄安,家境殷实,父亲盼他考功名,他却迷上了新思潮。私塾三年,小学四年,中学没毕业便跑去武汉听演讲,听得血脉偾张。1926年,他加入共青团,翌年“八七”会议后又接上中共组织线,成了黄安县委的骨干。黄麻起义前夜,他带着几十名青年在乡间连夜撒传单,挨家敲门动员。有人劝他:“小戴,县兵力强,你玩不起。”他回一句:“这火点燃了就灭不掉。” 1927年11月,黄安城攻下。局势急转直下,敌军反扑,戴季英与吴焕先杀出重围,钻进木兰山,拉起队伍打游击。山民记得,瘦高个的他爱抱着一把折叠纸扇,一边走一边讲战略,话音不大却透着股倔劲。1928年春,黄麻部队整编为红七军,他被推进党委,成为鄂豫皖苏区早期的“裁缝”——连社、区、县组织都要他亲手缝合。 闪光的另一面是阴影。1931年后,鄂豫皖苏区内部开始大肃反。戴季英当时分管政治保卫工作,也举起了“反AB团”的大旗。徐海东气得拍桌:“不能再杀了!”两人争得面红耳赤,最终仍有几十名干部被押赴刑场。后来徐海东回忆:“我拦不住,那是命令。”这一笔旧账,留在档案中,挥之不去。 1934年11月,红25军长征起步,戴季英任政治部主任。一路北上,缺粮少弹,他总结出一句土话:“前有敌,后有饥,腿快才有米。”士兵笑他“编顺口溜”,可真管用,队伍硬是在秦岭脚下甩掉追兵。1935年到达陕北,同刘志丹会师,部队改编为红十五军团。谁也没想到,新的肃反风波又起。戴季英再次站上风口,批准逮捕刘志丹。刘志丹淡淡说:“为了红军统一,我去。”十天后,中央红军抵达陕北,毛主席震怒,派王首道接管保卫局,对戴季英给予严厉警告。这是他仕途第一次断崖般下滑。 抗战爆发后,戴季英调入新四军,先后任第四支队副司令、政委。淮南山区剿“扫荡”时,他常背着小木箱走在最前面,箱里装的是《抗日战争概论》和干粮。战士问:“政委,书有啥用?”他回答:“人活着不光靠米,还靠主意。”1941年到延安,他把错误“当反面教材”,埋头学马列、学党史。毛主席看过他写的检查,只说一句:“好好干。” 1944年中原形势吃紧,中央决定在河南组建新的区委。戴季英被挑中当书记,王树声任河南军区司令,两人一文一武配合默契。日军豫湘桂会战期间,他们扭住敌人运输线,迫使日军抽调部队增援,前线将领对这支“麻雀小分队”颇为头疼。抗战胜利后,中原局成立,他升任副政委,与郑位三、李先念策划中原突围。密林、山谷、沼泽,部队连成三股蛇形,硬是从三十万敌围中咬开口子。周恩来在西柏坡接见突围干部时,一连说了七个“好”。 新中国成立,许多人摘下钢盔换上呢子服。戴季英被安排到开封,任市委书记兼陕甘晋省委书记。对熟悉军政大局的他而言,这个职务显得“小”。他先是闷头干了一阵,不久情绪低迷,终在1951年写出那封“要求担任河南省委书记”的私人信。有人劝他别急,他却认定自己“资历够、功劳大”。信递到中南海,毛主席斟酌后批示:“我党不要这种态度的干部。”结论很重:撤销一切职务,开除党籍。 消息传到开封,老部下愣住了。某晚,戴季英沉默地收拾行李,拎着旧军用包走出机关大门,再没有警卫跟随。多年后,他对知己说:“怪不得任何人。”在家乡务农期间,他白天割麦,夜里写笔记,反思“权力与初心”。外界批判不断,他一句顶回:“再大的错误,也挡不住我崇拜主席。”口气平静,眼神倔强。 1978年后,中央开始系统甄别历史遗留案件。1984年,组织为戴季英作出“基本肯定、个别错误”的结论,恢复名誉、生活待遇。有人问他最想干什么,他回答:“去延安看看。”不久,他真的踏上黄土高原,站在宝塔山脚,下意识地举手敬礼。陪同人员听见他低声自语:“这片土地曾救过我。” 1992年,陈再道写回忆录,特意加了一行:“季英同志晚年依旧坚定。”五年后,1997年夏,戴季英病逝。家属在遗体前放了一本他翻旧的《毛选》,扉页写着一句话:“人误我,我不误党。”这句话,也许是他一生最大的自辩。