大河报·豫视频记者张瞧潘怡羽实习生裴晴

在太行山深处一个不起眼的古镇,一条秘密交通线曾创造了运送13万两黄金、百万斤粮食零失误的传奇,更护送过刘少奇、朱德等上万名抗战人物成功穿越日寇封锁线!

这堪称“抗战版超级物流”的奇迹,就藏身于河南省林州市任村镇——这个看似普通却暗藏玄机的小镇。

不仅如此,这里还上演着进士府邸秒变县委指挥部的硬核“变形记”;更有一家表面卖柿饼、暗地运军火的“抗日版伪装者”商号,上演着惊心动魄的谍战大片……

80多年后,大河报·豫视频“寻镇中原”探访团踏上这片热土,为您揭开“红色任村”黄土与岩石间永不褪色的震撼密码。

解锁抗战天花板级交通线:13万两黄金+百万斤粮+人员护送

“仅在我们村,就有豫北办事处、林北县委、德兴货栈、冀南银行等红色旧址,任村就是一本活的革命史书!”任村镇任村63岁的文化讲解员张伏生的话,为我们揭开了尘封的篇章一角。

“吱呀”轻响在小巷荡出回音,张伏生推开了八路军豫北办事处旧址的木门,一座小院展现在眼前。这个看似寻常的院落,在80多年前曾是进出太行、连接延安的绝密“心脏”。如今,五间屋子根据不同的主题,即“不朽丰碑、亮剑太行、统战敌区、红色交通、秘密电波”,分为五个展区。

墙上,一张摆满农作物的照片格外醒目,照片里的茄子、南瓜、大蒜等寻常农产品,是通过豫北办事处运往延安的物资。它们背后,是一条突破敌人严密封锁、维系根据地生存的“地下生命线”。

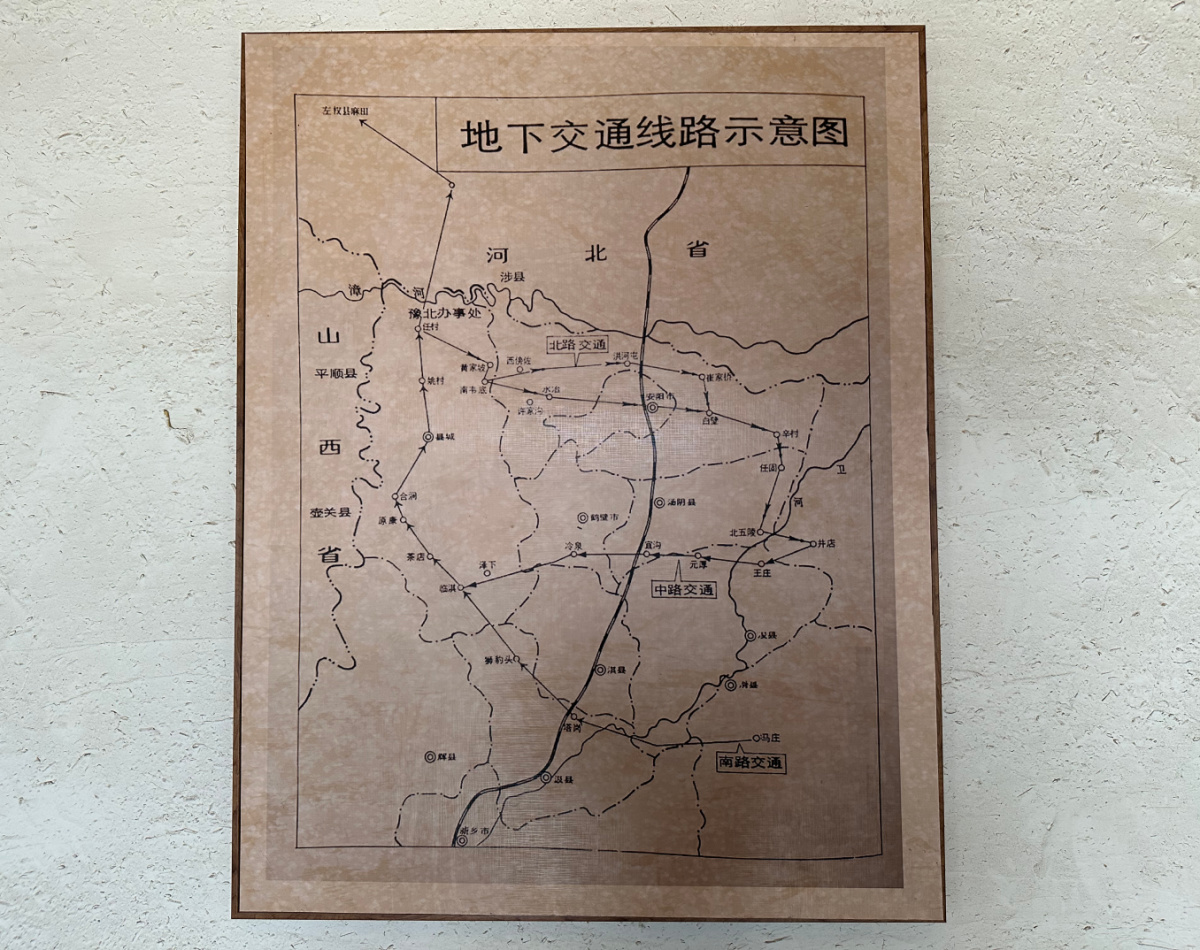

“八路军前方总部豫北办事处,是全国八大办事处中唯一扎根农村的,也是公认‘最安全’的堡垒。”张伏生介绍。在最艰难的抗战相持阶段,豫北办事处主任王百评以非凡的胆识与智慧,于1941年至1944年间,以任村为中枢开辟了三条地下交通线,彻底粉碎了日寇封锁分割根据地的阴谋,成为连接华东、华中、冀南、冀鲁豫与太行、延安的生命线。更令人惊叹的是,在护送人员、转运物资的千钧重任中,这条交通线创造了“零失误”的传奇。

传奇的背后是难以想象的牺牲与智慧。“那时的豫北地区派系林立,堪称‘鱼龙混杂’,王百评周旋在土匪、地主、伪军等地方势力之间,仅用一年时间就打通了北线通道!”张伏生感慨道。北路打通后,豫南、豫中交通线也相继贯通。这条东连沙区、西达延安的红色大动脉,曾安全护送刘少奇、朱德等上万名抗战人士,撑起了敌后抗战的“半边天”。

交通线不仅是运送人员的“生命线”,更是打破经济封锁的“输血管”。豫北办事处曾将13万两黄金秘密运抵延安,太行山的花椒、核桃等山货源源不断输出,换回的则是根据地急需的枪支弹药、布匹、药品。同时,太行兵工厂的武器、冀南银行(中国人民银行前身之一)的“冀钞”,也通过这条隐秘网络输送到各兄弟根据地。在1942至1945年间,输入太行的仅粮食就超百万斤!此外,豫北办事处联合其他情报组织深入敌后,及时传递关键情报,粉碎了日伪军一次次残酷扫荡,极大保护了根据地军民的生命财产安全。

从进士府到县委大院:这座古宅上演最硬核“变形记”

在领略了豫北办事处那段惊心动魄的交通线传奇后,我们的脚步继续在这片红色热土上探寻。穿过古朴的街巷,一座承载着林北县委烽火岁月的院落映入眼帘。

门上镌刻着“进士门第忠孝家聲”烫金大字。漆色虽已斑驳,昔日的荣耀与后来的风云激荡仍扑面而来。

这里便是赫赫有名的“一门两进士”魏家大院,人称“进士府”。这座承载着家族世代荣耀、镌刻着岁月斑驳印记的进士府,在时代的风云变幻中并未沉寂。当烽火燃至中原大地,它毅然肩负起了新的历史使命,成为了中共林北县委和林北县抗日民主政府在任村办公的旧址。

跨入大门,院内翠竹婆娑,一块“林北县抗日民主政府”的木牌悬挂于侧墙,无声诉说着曾经的身份更迭。步入最深处的小院,两棵枝繁叶茂的石榴树映入眼帘,累累硕果压弯枝头。

“看,这两棵石榴树,一棵树的籽红得似火,另一棵树的籽则白得胜雪,正是林北县委首任书记李泽和第二任书记冯鳞亲手栽下的!”张伏生说。

时间回溯至1940年2月,为适应斗争形势,中共太南地委决定以姚村为界,将林县分设林县、林北两县。林北县委便在这座大院内运筹帷幄。从李泽、冯鳞再到继任者,在县委领导的五年间,林北大地风雷激荡。他们配合八路军129师,取得了磁武涉林反顽战役的胜利;在72个村庄建立起新生的农民政权,领导群众开展减租减息、反贪污反恶霸、屯粮支前,使林北抗日根据地日益巩固壮大。

始建于清嘉庆年间的魏家大院,雕梁画栋依稀可见往昔荣光。修复后的堂屋墙壁上,悬挂着的一块说明牌,诉说着这里曾是林北县抗日民主政府会议室,多少关乎林北县危亡的决策在此诞生。

房檐下,一位身着红衣、面容慈祥的老人吸引了我们的目光。记者不禁问:“大娘,您高寿?”老人笑答:“八十啦,在这祖宅里住了快五十年喽。”她是魏氏后人,她的存在,仿佛这座百年院落历史层叠的活注脚——从显赫的进士府邸,到烽火中的红色心脏,再回归寻常百姓家。这身份的流转,正是“取之于民,用之于民”,军民鱼水情深的生动写照。

表面卖柿饼山货,暗地运军火:走近抗日版“伪装者”商号

距离魏家大院不远,便是抗战时期任村最繁华的商业街。张伏生介绍:“在被敌人实行经济封锁的时期,任村这条街有多达148家商铺林立,货栈、书店、饭店……热闹非凡!”其中,德兴货栈堪称这段商业传奇的代表。

踏上一条青石板路,步入小巷深处。鞋底与光滑的石板碰撞,发出声响,恍然间似能听到80多年前运输马队清脆的马蹄声回荡。

“来看旧址的?”旧址位于一户村民家中,女主人掀开门帘招呼我们。这座她和家人生活的宅院,正是昔日的德兴货栈。

岁月侵蚀下,外墙泥皮斑驳脱落,显露出上部夯土、下部砖砌的坚实结构。方形门窗,二楼对称排列的六扇古朴拱形窗,无声地彰显着当年的气派。

1939年,日寇双管齐下,军事进攻叠加经济封锁。为粉碎敌人扼杀根据地的毒计,1940年,中共太南地委第四专署专员王兴让派遣赵有德到任村,以“德”字为名,创建了“德兴货栈”。它表面上是家普通商号,实则肩负着艰巨的经济战使命:大量收购党参、柴胡、核桃、柿饼等山货,突破重重封锁,运往安阳、邯郸乃至平津沪等敌占大城市。再将换回的食盐、布匹、棉花、煤油、药品,乃至宝贵的枪支弹药、盘尼西林(青霉素旧称)等军需物资,秘密输送到抗日前线。这条用山货开辟的“商道”,实则是维系太行山根据地生存与战斗力的“最安全后勤通道”。

德兴货栈的使命远不止于此。它还是地下党组织收集日伪情报的秘密联络点,在无形的战线上发挥着关键作用。1945年8月15日,日本宣布投降,标志着这段艰苦卓绝的抗战岁月正式落下帷幕。

就在我们参观完转身欲离之际,“哗啦啦——”,一场不期而至的山雨袭来。探访团只得暂在檐下避雨。雨滴敲打着古老的屋瓦,雨水顺着檐角流淌,仿佛将旧时光洗涤得格外清晰。

这场雨,让人不禁遥想当年:德兴货栈用一担担山货换回的宝贵物资,不也正像一场场及时雨,滋润了在日寇铁蹄与经济封锁双重煎熬下,那干涸而坚韧的抗日前线吗?檐下滴答的水声穿越时空,似乎与80多年前货栈里噼啪作响、计算着“山货换军火”的算盘声,奇妙地重合在了一起。

雨势渐歇,阳光重新洒在任村的青石板路上。行走在这片浸染着热血的土地上,我们听到了红色战线穿越时空的强劲脉搏,看到了革命信念在岁月长河中发芽结果。每一座沉默的旧址,每一段尘封的故事,都是“红色任村”这部镌刻在太行山石上的史诗中,最动人心魄的章节。

![爽文!传宗接代?传得明白吗你就传[doge]](http://image.uczzd.cn/14245473859467546848.jpg?id=0)