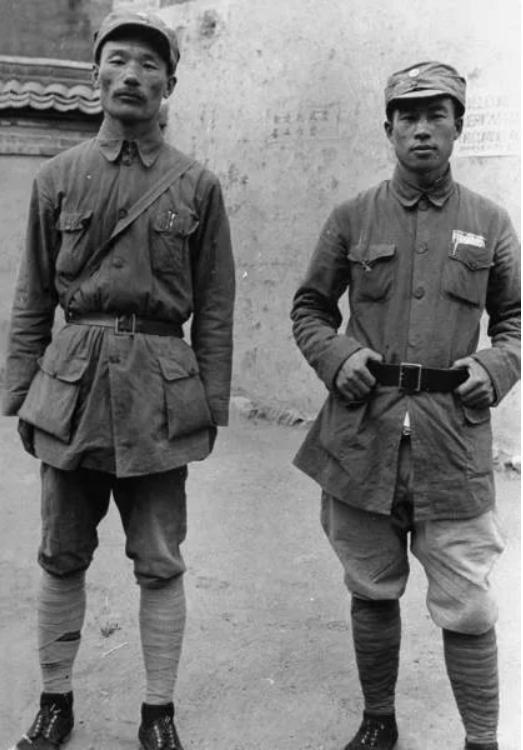

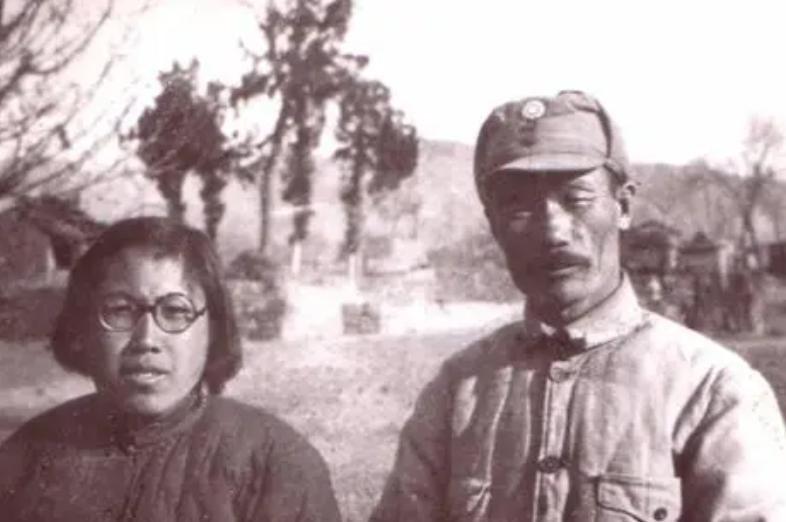

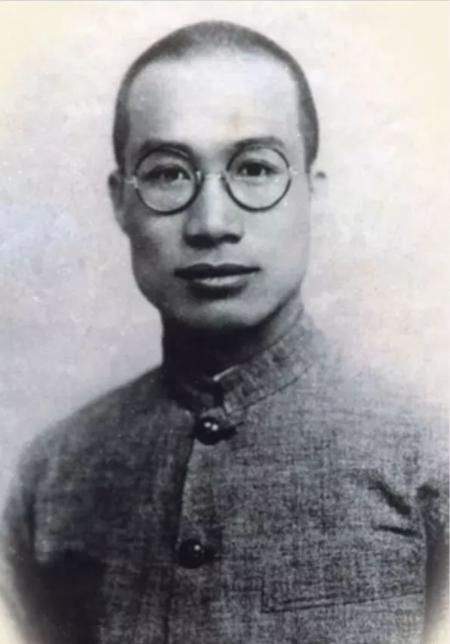

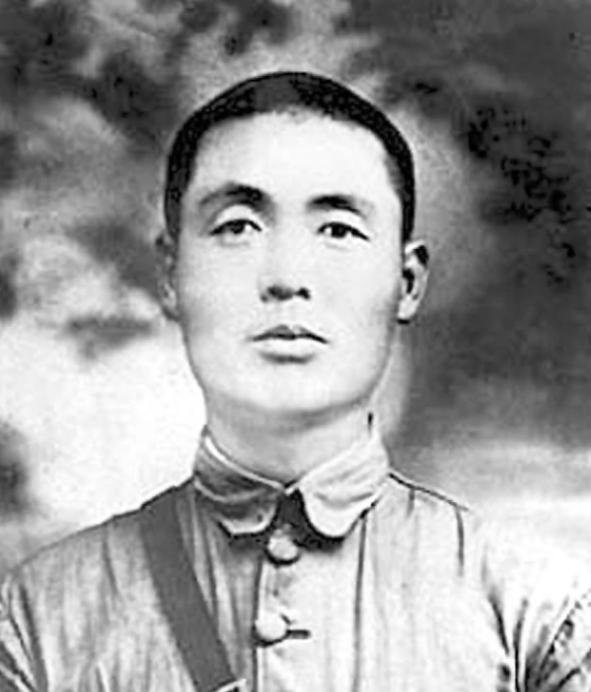

82年开国中将孙毅,因何事向中央提一要求,中央考虑后批示:同意 “杨总,我认定了,政协常委的位子请一定给别人。”1982年10月的一天傍晚,总参一间不起眼的办公室里,78岁的孙毅盯着杨得志,语气笃定。时间定格在这句略显倔强的话上,也由此展开了老将军又一次“让位”的故事。 那年秋天,中共中央拟在政协系统压缩党员比例,更多吸纳民主党派和无党派人士参政议政。文件还没下发,总参党委顾问孙毅便提前找上门,主动提出辞去政协常委和委员职务。“我是老党员,更是老兵,让出名额是分内事。”他只给出一句解释。杨得志把他的请求转呈中央,几天后批示下达:同意。简短两字,却将这位从枪林弹雨中走出的中将,与职务、级别之间的最后一根纽带悄然剪断。 要读懂孙毅的这份“倔强”,得从他的青年时代说起。 1904年寒冬,河北大城县一处院落里,孙家添了个瘦小男婴。童年尚未结束,家道已落,私塾念不过几年就被迫辍学。为了活口,他跑过天津码头,也在上海滩给洋行扛过麻袋,始终混不出头。穷途末路时,哥哥那句“做车夫都比吃闲饭强”刺进心里,他拎着一个破布袋转身投了西北军。从此,兵营替他开启另一条漫长道路。 入伍不久,一场恶疟让他几乎脱了相,只剩下满脸杂草似的黑胡子。多人劝他剃掉,他偏不。“身上的肉都能掉,义气不能掉!”这把胡子后来竟成了外号,“孙胡子”由此流传。 西北军里,赵博生出手把这个穷小子拉到身边。老乡加上共同的操练苦,二人感情甚笃。赵博生接触共产主义思想后,思想戏剧性转向,也把孙毅带上另一条路。1931年12月14日,赵博生、董振堂策动二十六路军在宁都举旗起义,1.7万人骤然转向。孙毅所在的师长李松昆犹豫不决,孙毅干脆带着部分官兵单独列队,跟着红旗走。 进入红军,他马上碰到“纪律与胡子”的矛盾。一天朱德迎面拦住他:“红军不许留胡子,你怕处分吗?”孙毅咧嘴:“不怕。”随即把当年“胡子誓言”讲了遍。朱德哈哈大笑:“行,你就说我和毛主席特批的。”从此,“孙胡子”光明正大地留了下来,甚至被拉到文艺队客串反派,一笑解千愁。 长征前夕,又来一桩插曲。教导师师长张经武告诉他,被取消骑马资格——德国顾问李德用蓝铅笔划掉了他的马,“白军起义来的不能骑”。张经武气愤难平,他却拍拍大腿:“两条腿够用,不掉队。”事实证明,他不仅没掉队,还在漫长征途中专门照顾掉队伤病员。 抗战、解放战争相继爆发,孙毅虽多在后方院校、参谋岗位,却也历经炮火。1953年“五一”庆典,他站在天安门城楼东侧观礼台,心中却挂着疑惑——罗瑞卿一上午的目光像钉子。数日后他在《保卫工作通讯》里看到香港“孙毅”特务案才恍然:原来自己被当成可疑对象。案件真凶落网后,组织并未向他多提一字,他只在日记里写下八个字:信党、信群众、莫多言。 两年后授衔,按初步方案他排在上将名单。孙毅却给党中央写信:“功少位高,不安;自请降两级,授少将足矣。”文件传到军委,叶剑英批道:“精神可嘉,授衔仍当从公。”最终确定为中将——这是授衔中唯一自降两级仍被挽留的例子。 进入七十年代,孙毅手里职务不少,却从不用“待遇”二字说事。唐山大地震那夜,他坚持把家里院落让给灾民,警卫连夜打地铺。有人劝他年过七旬需要休息,老将军摆摆手:“人多着急,我睡得着?”后来灾民搬离,他再三嘱咐司机:“院门常开,谁有难处就进来。” 最有名的一回,是两个女儿“顺走”家里吉普去看电影。深夜,车灯晃进院门,孙毅已经反锁大门。姐妹俩外加司机被晾在寒风中,直到第二天他才开门,板着脸说:“车是公家的,不是给子女抖威风的。”随后写检查,一家三口半月轮流去机关扫院子。身为父亲,军事家之严也至此可见。 1981年至1984年,他三次递交辞呈,理由只有一句:“组织需要年轻人。”中央起初挽留,但孙毅的态度愈发坚决。1982年10月,中央关于政协组成人员调整的决定传出,他再次抢在正式通知之前表态退位,终获批准。告别那天,他只带走一支钢笔、一摞旧笔记本,没允许警卫为他张罗欢送会。 离休后,老将军几乎把全部热情投入青少年教育。北京的中学、大学收到他的“义务辅导”申请单,常常一星期排三场报告。学生问:“您如今最大心愿是什么?”孙毅端坐讲台,胡子更白,声音却不老:“活着一天,就把军人的骨气、共产党员的担当讲一天。” 2003年5月12日,百岁寿诞,防部长迟浩田登门致贺,嘱托他成为“解放军第一位百岁将军”。老人在掌声中端起茶杯,眉梢带笑:“还能再干点事就好。”两个月后,孙毅病逝北京,家属遵其遗愿,一切丧仪从简。 回头看,孙毅一生三次“让”字:让马、让衔、让位。马可以失,步伐不能停;衔可以低,责任不能减;位可以让,初心不能忘。中央那年在批示里只写了“同意”两字,恰好与老将军行事风格相映——简练、坚决,从不耽搁。他用实际行动给后人留下一句并不响亮却足够动人的告诫:名利身外物,国家与人民才是终生所系。