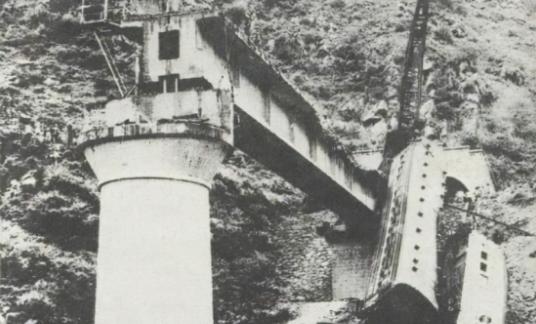

1981 年,当 442 次列车驶出隧道瞬间,司机惊恐地发现,铁轨突然消失了!他第一时间采取紧急制动,但由于火车惯性太大,列车一头栽入山沟和河里! 尼日站的老式挂钟指向凌晨 1 点 47 分,值班员老李攥着电话听筒,听筒里只有滋滋的杂音。 221 次列车刚从乌斯河方向驶过 15 分钟,他对着话筒喊了第三遍 “442 次即将通过”,依旧没人应答。 窗外的雨砸在玻璃上,像无数石子在敲,他想起甘洛站同事说的 “设备断电”,心里莫名发慌 —— 成昆铁路的通讯线埋在山坳里,除非山洪冲断,否则不会这样。 司机王明儒的额头抵在冰凉的车窗上,水汽模糊了视线。442 次列车刚驶出奶奶包隧道,他习惯性地看向右侧的护路房,往常这个点,那盏马灯总会亮着。 可今晚只有漆黑,更让他汗毛倒竖的是,车灯扫过前方 50 米处,本该泛着冷光的铁轨,像被什么东西硬生生掐断了。 “制动!” 他吼出这两个字时,右手已经死死拽住了制动阀。 刺耳的金属摩擦声撕破雨幕,车轮与铁轨的火花在暴雨中炸开又熄灭。 王明儒盯着时速表,指针从 60 公里疯狂下坠,可下坡的惯性像只无形的手,推着列车往前冲。 他看见副司机老张扑过来拉紧急制动阀,两人的手在颤抖中碰到一起。 前方就是利子依达大桥,桥下是咆哮的大渡河,此刻桥身在哪,谁也不知道。 9 号车厢的乘客后来回忆,先是猛地一沉,像坐电梯失重,接着是天翻地覆的碰撞。 车厢从铁轨上甩出去,在河滩上滚了两圈才停下,行李从行李架上砸下来,哭声、喊声混着外面的雨声,让人辨不清方向。 副班列车长米荣发被甩到过道里,额头淌着血,他摸黑抓住一个灭火器,砸碎车窗喊:“能走的往亮处挪!” 运转车长赵师傅的手电筒在雨里晃成一道光柱。他从脱轨的 10 号车厢爬出来,脚下的碎石在流血,沿着铁轨往回跑。 暴雨里,他看见机车头和前三节车厢已经没了踪影,只有浑浊的河水里浮着散落的行李。 跑了整整三里地,尼日站的灯光终于出现在视野里,他扯开嗓子喊:“出事了!利子依达大桥塌了!” 黎明时分,解放军的冲锋舟在大渡河上搜救。河水裹挟着泥沙和断木,漩涡里偶尔闪过蓝色的列车座椅套。 附近村民划着木筏赶来,他们说凌晨两点多听到 “轰隆” 一声巨响,像山塌了,“雨大得睁不开眼,谁敢出门?” 一位老人指着被冲垮的桥墩遗址,“那桥桩子是钢筋混凝土的,硬生生被洪水带着巨石撞断了,可见那水有多凶。” 铁道部的调查组在奶奶包隧道口搭起帐篷。技术员用卷尺量着铁轨的制动痕迹,从隧道出口到断桥处,120 米的钢轨上布满了深深的擦痕。 “王明儒至少提前 50 米就发现了异常,” 组长指着图纸,“这个反应速度,救了后面大半车厢的人。” 可当他们查看通讯记录,发现尼日站与乌斯河站的最后一次通话,停留在 221 次列车通过时 —— 那之后,洪水已经冲断了通讯线,442 次列车成了 “盲行”。 现在的成昆铁路上,奶奶包隧道出口处立着块纪念碑,上面刻着事故日期和遇难者人数。 不远处的山坡上,太阳能板对着铁轨,监测仪实时传回雨量、地质位移数据。 列车司机的驾驶室里,屏幕上能看到前方 10 公里的路况,一旦有异常,系统会自动报警并减速。 年轻的司机们在培训时,都会看王明儒当年的事故报告,老师傅会说:“铁轨不会突然消失,是预警没跟上才让它‘消失’的。” 2021 年,利子依达大桥的新桥通车那天,米荣发的儿子来了。他现在是成昆铁路的调度员,手机里存着父亲当年写的事故报告: “如果当时有无线电台,哪怕能提前 30 秒通知,也能少掉下去两节车厢。” 新桥的桥墩比原来粗了三倍,底部装着防冲刷的钢板,旁边的监测站里,工作人员盯着屏幕上的水流速度,“现在洪水刚超过警戒值,列车就会自动停运。” 雨又下了起来,和 1981 年那个夜晚一样大。但此刻,442 次列车的继任车次正平稳驶过新的利子依达大桥。 司机通过对讲机报着位置,调度中心的屏幕上,列车轨迹与气象预警数据同步跳动。 隧道出口的信号灯闪着绿光,照亮了铁轨上的反光,清晰得像从未断裂过。 参考来源: 《人民日报》:《成昆铁路利子依达大桥列车坠河事故调查报告》 《四川日报》:《1981年“7·9”特大铁路事故纪实》