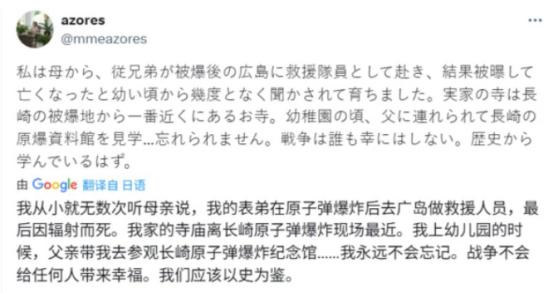

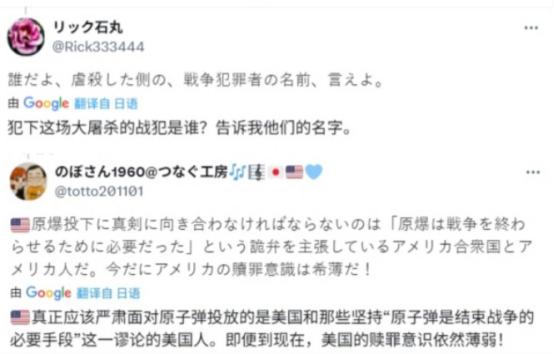

呵!广岛核爆80周年纪念日,日本人要求美国“道歉赎罪” 当地时间8月6日,日本广岛举行遭原子弹轰炸80周年纪念仪式,首相石破茂在仪式上致辞时延续了日本政府一贯的叙事逻辑,反复强调广岛核爆的“惨状”和日本作为“唯一核爆受害国”的身份,却对日本在二战期间发动的侵略战争、强征劳工、慰安妇等罪行只字不提,也未解释为何日本会成为核打击目标。 当天的纪念活动吸引了约5万人参加,包括120个国家和地区的代表。广岛市市长松井一实在和平宣言中呼吁继承废核理念,并敦促日本加入《禁止核武器条约》,但同样回避了战争责任问题。 这种“选择性记忆”的做法,在日本国内引发不同声音。据日本媒体报道,仪式举行前,数百名反战民众在广岛核爆遗址前集会,高举“日美同盟是战争同盟”“阻止核战争”等标语,批评日本政府持续增加军费、推动“核共享”方案,认为这与广岛核爆的和平理念背道而驰。 部分抗议者因拒绝离开现场与警方发生肢体冲突,广岛警方首次动用机动队强制清场,现场一度陷入混乱。 日本民众的愤怒情绪在社交媒体上尤为明显。美国驻日大使伊曼纽尔在纪念仪式后发文称,广岛的经历“证明敌人也能成为朋友”,但这一表态遭到大量日本网民驳斥。 许多人在评论区要求美国“为种族灭绝罪行道歉”,并指责大使配图中广岛市长“鞠躬”的画面是“对日本的羞辱”。这种矛盾心态反映出日本社会的撕裂:一方面,部分民众希望通过追责美国减轻历史负罪感;另一方面,反战团体和进步力量则强调日本需先正视自身的侵略责任。 国际社会对日本的历史叙事保持警惕。中国外交部在回应中指出,日本在纪念核爆时应“深刻反省侵略历史,以实际行动取信于亚洲邻国”。韩国外交部则再次要求日本就二战期间强征韩国劳工和慰安妇问题作出正式道歉。 韩国核爆受害者团体当天在首尔集会,指出二战期间有数万韩国人被强迫至广岛、长崎从事劳役,遭受核爆伤害后又被日本政府遗弃,要求日美两国共同承担赔偿责任。 这些诉求凸显出日本历史问题的复杂性——广岛核爆的受害者中不仅有日本平民,还包括被日本殖民统治的亚洲各国人民。 在核裁军议题上,日本政府的立场同样充满矛盾。尽管石破茂在致辞中强调“无核三原则”和推动“无核世界”的决心,但日本至今未加入2017年通过的《禁止核武器条约》,理由是该条约“与美国的核威慑战略相冲突”。 这种依附于美国核保护伞的做法,与日本标榜的“和平国家”形象形成鲜明对比。长崎大学教授西田充在接受采访时直言,日本若以观察员身份参与条约会议,可能被周边国家误解为“对核威慑立场的动摇”,进而增加自身安全风险。这种将安全利益凌驾于核裁军道义之上的逻辑,遭到国际社会批评。 核爆幸存者群体的声音则呈现出更复杂的维度。截至2025年3月,广岛和长崎核爆幸存者人数首次跌破10万,平均年龄超过86岁。这些经历过战争创伤的老人中,既有要求美国道歉的声音,也有呼吁日本反思侵略历史的理性声音。 核爆受害者后代壹贯田康博在接受采访时表示,广岛的悲剧不应被简化为“受害者叙事”,日本政府必须停止军备扩张,才能真正避免历史重演。这种清醒认知在日本社会显得尤为珍贵。 当前全球核安全环境的恶化,让广岛核爆的警示意义愈发凸显。斯德哥尔摩国际和平研究所6月发布的报告显示,美俄等核大国持续强化核武库,全球核军备竞赛风险达到冷战结束以来的最高点。 红十字国际委员会在纪念声明中强调,现存约1.2万枚核武器的破坏力相当于13.5万颗广岛原子弹,任何一枚在人口密集区爆炸都将引发“无法想象的人道灾难”。 这种现实压力下,日本本应利用其“唯一核爆受害国”的身份推动核裁军,但日本政府却选择深化与美国的军事同盟,甚至探讨“核共享”可能性,这种战略选择令人遗憾。 值得关注的是,日本国内已有有识之士开始反思这种历史叙事的危害。反战活动家矢岛寻在接受采访时表示,广岛核爆是日本侵略战争的“连锁反应”,只有承认这一点,日本才能真正走向和解。 然而,这种理性声音在日本舆论场中仍处于边缘地位。随着核爆幸存者逐渐凋零,如何传承真实的历史记忆,成为摆在日本社会面前的紧迫课题。 广岛市近年尝试通过AI技术开发“核爆幸存者证言应答装置”,让虚拟人物与参观者对话,试图弥补记忆断层,但技术手段终究无法替代对历史真相的直面。 在纪念广岛核爆80周年之际,国际社会期待日本能完成从“受害者”到“责任者”的认知转变。正如联合国秘书长古特雷斯在致辞中所言,广岛的重生证明了人类的韧性,但真正的和平需要建立在对历史的深刻反思之上。若日本继续沉溺于“受害叙事”,拒绝承担战争责任,不仅无法赢得邻国信任,更可能重蹈历史覆辙。