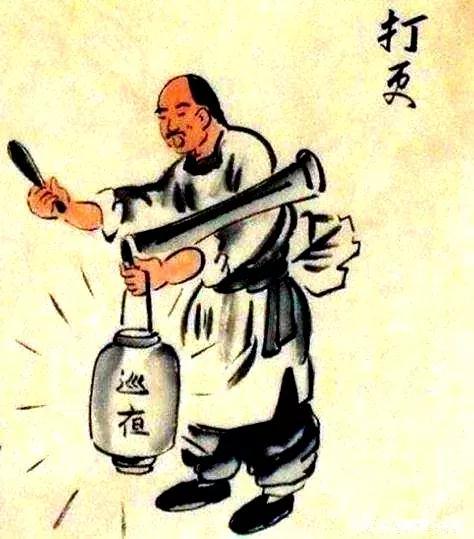

古代人没有像时钟一样的计时工具,是如何在半夜准时打更的? 古代没有时钟,人们却能在半夜准时打更,靠的是一套结合自然规律、简易器械与人工协作的智慧体系。 这背后,既有对时间的精准把握,也藏着古人应对黑夜的生存智慧。 打更人要精准报时,首先得有参照的 “计时器”,最基础的是观察天象,白天看太阳位置,夜晚则靠星辰运转。 比如北斗七星的斗柄,在不同时辰指向不同方位,熟悉天象的更夫能据此判断大致时间,但遇上阴雨天,星辰被遮蔽,就得靠更原始的 “漏刻”—— 一种用水或沙子计时的装置。 漏刻的原理很简单:一个盛满水的容器,底部开小孔,水匀速滴入下方器皿,根据水位变化标注时辰。 汉代就有 “铜壶滴漏” 的记载,到了唐代,更夫们会在官府或寺庙里守着漏刻,每过一个时辰,就敲响铜锣或梆子,通知全城。 这套装置虽不完美,却能保证误差控制在一炷香之内,足够支撑打更的基本需求。 除了器械,更夫们还有一套 “接力赛” 式的协作机制,古代城镇多按区域划分 “坊”,每个坊都有专门的更夫,他们轮流值守,互相呼应。 比如,城中心的钟楼先敲响,各坊的更夫听到后,再根据自己的位置调整片刻,接着敲锣,确保全城时间同步。 这种 “以点带面” 的方式,哪怕个别更夫判断稍有偏差,也能被整体节奏校准。 更夫本身也得是 “活时钟”。他们多是熟悉当地作息的老手,对夜晚的时间流逝有天生的敏感。 比如,一更(晚上七点)时,街坊刚熄灯,犬吠渐稀;二更(九点)后,万籁俱寂;三更(半夜十一点)是最冷最黑的时辰,连虫鸣都弱了。 四更(凌晨一点)天快亮,偶尔有早行的商贩动静;五更(三点)时,东方泛起微光,鸡鸣渐起。这些自然信号,都是更夫判断时间的辅助依据。 为了避免犯困误时,更夫们还有些实用技巧,他们巡逻时会刻意保持走动,用寒冷或疲惫提神。 有的会随身携带香烛,点燃一支,香燃尽的时间大致就是一个时辰的几分之一,用来细分时间;更讲究的,会在腰间挂个小沙漏,走几步就看一眼,确保不会错过时辰。 到了明清,这套体系更精细了,官府会统一校准漏刻,再将时辰牌分发给各坊,更夫上岗前必须核对。 清代甚至有专门的 “钦天监” 负责测算时间,确保官方报时无误。这种自上而下的规范,让打更的准确性又提了一个档次。 不过,这一切都离不开 “人” 的经验,一个老更夫,哪怕不用任何器械,单靠听风声、看月影、辨鸡叫,也能把时间拿捏得八九不离十。 他们就像流动的时钟,用脚步丈量夜色,用锣声划分时辰,在没有数字的年代,为全城人守住了时间的秩序。 直到西方自鸣钟传入,这种依赖人力与简易器械的计时方式才慢慢被取代。 但那些在黑夜里准时响起的锣声,藏着的不仅是古人的计时智慧,更有他们在漫长黑夜里维系秩序的努力 —— 毕竟,在那个没有路灯的年代,准时的更声,本身就是一种安稳的象征。