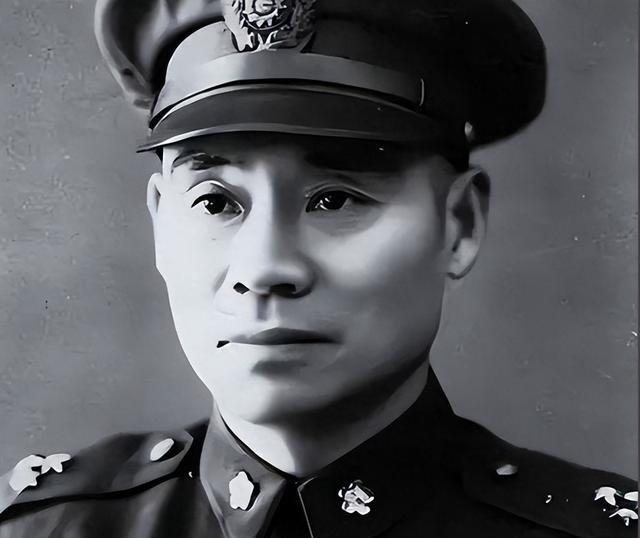

平庸的国军总司令顾祝同:从未在战场上驰骋,最大优点是长寿。 聊起顾祝同,很多人第一反应可能是“何应钦的亲信”、“蒋介石的忠臣”。没错,这些标签都对。但他作为一名军人,尤其还是最高级别的总司令,军事生涯却显得异常“平淡”。他的晋升之路,靠的不是赫赫战功,而是另外两样东西:站队和听话。 顾祝同是江苏涟水人,保定陆军军官学校毕业,算是科班出身。但他真正发迹,是从当上黄埔军校的战术教官开始的。在那里,他紧紧跟住了蒋介石。北伐战争时期,他当师长,仗打得怎么样先不说,对蒋介石的命令那是绝对服从。这份忠心,让他在一众将领中脱颖而出,被蒋介石视为“中正之纯臣”。 顾祝同有个外号,叫“不倒翁”。民国时期军阀混战,国民党内部派系林立,多少风云人物起起落落,今天还是总司令,明天就可能成了阶下囚。但顾祝同,无论风浪多大,他总能稳坐高位。 为什么?因为他有个绝活:不得罪人,也绝不轻易表态。他为人处世非常圆滑,对同僚总是笑脸相迎,客客气气。在需要做决断的重大问题上,只要蒋介石没发话,他绝不多说一个字。这种性格,在官场上自然是如鱼得水,但在瞬息万变的战场上,却是致命的。 比如1936年的西安事变,蒋介石被张学良、杨虎城扣押。南京那边炸了锅,以何应钦为首的主战派,主张立刻派兵“讨逆”。顾祝同当时是西安行营主任,手握重兵,他的态度至关重要。他怎么做的呢?他旗帜鲜明地支持何应钦,摆出一副要跟张、杨死磕到底的架势。 他的第一反应不是如何营救领袖,而是如何维护领袖的“权威”,这种政治上的僵化,暴露无遗。幸亏宋美龄、宋子文等人斡旋,事变才和平解决。从事后看,顾祝同当时的强硬立场,差点就把事情推向了无法挽回的深渊。 1941年1月,顾祝同担任第三战区司令长官,新四军就在他的防区内。根据蒋介石的密令,他策划并指挥了对新四军军部的围歼。这次行动,从军事角度看,是一次精心策划的“围剿”。他调集了七个师八万多人,设下天罗地网,将只有九千人的新四军部队死死围住。 战斗过程异常惨烈。新四军军长叶挺被俘,副军长项英遇害,政治部主任袁国平牺牲。这场同室操戈的悲剧,顾祝同是前线的最高指挥官和执行者。他冷酷而高效地完成了蒋介石的命令,手上沾满了同胞的鲜血。这件事,让他彻底失去了民心,也为日后国共内战的结局埋下了伏笔。 咱们得承认,在执行“剿共”命令上,顾祝同向来不遗余力。但在真正的对外战场上,他的表现就乏善可陈了。抗日战争期间,他长期坐镇第三战区,没打过什么振奋人心的大胜仗,防区内的日军该怎么样还怎么样。 到了解放战争,顾祝同的军事才能短板更是暴露无遗。 1948年,他被任命为陆军总司令,坐镇徐州,指挥淮海战役(国民党称“徐蚌会战”)。这是决定中国命运的战略大决战。当时国军在徐州附近集结了五个兵团,几十万精锐,装备精良。而顾祝同这位总司令,在干什么呢? 根据最新披露的档案和当事人的回忆录,他在徐州的“剿总”司令部里,基本上就是一个“传声筒”和“和事佬”。前线各个兵团司令都是一方大佬,各有各的小算盘,谁也不服谁。黄百韬兵团被围,邱清泉、李弥按兵不动;杜聿明想突围,底下人又意见不一。 顾祝同呢?他既没有能力整合指挥,也没有魄力临阵换将。每天的工作就是接南京的电话,然后把蒋介石的“微操”指令转发给前线,再调解一下各兵团之间的矛盾。刘伯承元帅后来说,淮海战役就是一锅夹生饭,被我们一口口吃掉了。而顾祝同,就是那个把这锅饭搅得更乱的人。 最终,六十万大军灰飞烟灭。作为总司令,顾祝同难辞其咎。但他全身而退,跟着蒋介石跑到了台湾。 到了台湾后,顾祝同依旧是高官厚禄,当过“参谋总长”、“国防部长”,是蒋介石身边最信任的几个人之一。但他手里的实权越来越少,更多的是一种象征意义。 真正有意思的是他的结局。他那些能征善战的同僚,比如张灵甫,战死沙场;胡琏,虽然也算悍将,但在金门一战后也逐渐被边缘化;杜聿明、王耀武等人,成了战犯。而顾祝同,这个在战场上毫无建树的“福将”,却平平安安、无病无灾,一直活到了1987年,享年94岁。 他的长寿,本身就是一种讽刺。他用一生的经历证明了一个道理:在某些特定的权力结构里,能力强弱或许不是最重要的,忠诚和生存智慧才是笑到最后的王牌。他就像历史长河中一块光滑的鹅卵石,没有棱角,所以才没被激流冲碎,最终安稳地沉在河底,看着无数锐利的石头被磨蚀、被击碎。

用户10xxx29

墨三