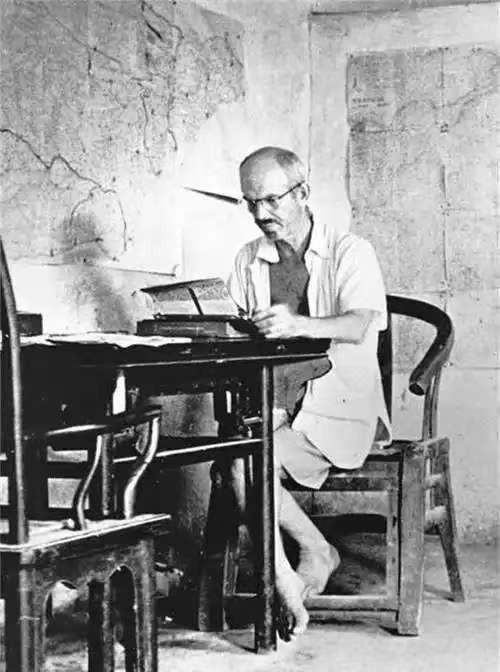

1939年,白求恩被埋葬在河北唐县,由于他在前线战死,交通队只能秘密地把白求恩的尸体伪装成一个重伤的人,然后连夜赶路,将他送到了后方的于家寨。 1939年11月,白求恩大夫,这个不远万里从加拿大跑来支援中国抗战的“洋大夫”,在前线摩天岭的一次手术中,为了抢救一个叫朱德士的伤员,左手中指不小心被手术刀划破了。当时医疗条件差到什么地步?连最基本的消毒药品都极度匮乏,更别提什么抗生素了。结果,小伤口引发了致命的败血症。 11月12日凌晨,这位把手术台当战壕的医生,在河北唐县的黄石口村,永远地放下了他的手术刀。 人走了,但更大的难题摆在了战友们面前:如何安葬他? 当时日军正在对晋察冀根据地进行疯狂的“扫荡”。白求恩牺牲的地方,是绝对的前线,离敌人的炮楼近在咫尺。在那种环境下,为一位八路军的高级顾问举行一场体面的葬礼,几乎是不可能的。日军一旦得知白求恩的死讯,很可能会来抢夺、侮辱他的遗体,用以打击八路军的士气。 所以,他的葬礼,必须是一场秘密行动。 这个艰巨的任务,落在了晋察冀军区后勤部交通运输队的肩上。队长叫刘正,是个经验丰富的老兵。他们接到的命令是:将白求恩大夫的遗体,伪装后送往后方的于家寨安葬,全程必须保密,绝不能走漏风声。 夜幕降临,寒风刺骨。交通队的战士们找来一副担架,小心翼翼地将白求恩的遗体安放在上面。为了不引起怀疑,他们给白求恩穿上了八路军的军装,盖上一床厚厚的棉被,从外面看,就跟运送一个重伤员一模一样。 一切准备就绪,一支小小的队伍,就这样消失在沉沉的夜色里。没有哀乐,没有告别,只有脚踩在枯叶上的沙沙声,和每个人沉重得快要跳出胸膛的心跳。 从黄石口村到于家寨,几十里山路,在今天看来可能就是开车一小时的事。但在1939年的冬天,在日军的眼皮子底下,每一步都踩在生死线上。他们不敢走大路,只能专挑崎岖难行的小道。一路上,大家神经紧绷,最怕的就是两件事:一是撞上日军的夜间巡逻队,二是担架发出任何不该有的声响。 战士们抬着担架,走得异常平稳。他们心里清楚,担架上躺着的,是一位伟大的国际主义战士,是无数伤员的救命恩人。他们不能让他受到一丝一毫的颠簸。这份沉甸甸的敬意,超越了所有的恐惧和疲惫。 送到于家寨后,村民们听说是白求恩大夫,都悲痛不已。一位叫郭洛夫的老乡,把自己准备了多年的棺材板毫不犹豫地捐了出来,连夜赶制了一口薄木棺。没有油漆,没有装饰,就是最朴素的原木。 第二天,就在一个叫“卡捎沟”的山坡上,军民们为白求恩举行了简单的告别仪式。没有墓碑,只有一个小小的土坟堆。为了保密,坟堆很快就被抚平,看上去和周围的荒地没什么两样。 为一个外国人,至于这么拼命吗? 在那个年代,中国人见过的外国人不多,更别提一个金发碧眼的“洋医生”了。可白求恩,用他自己的行动,彻底征服了根据地的军民。 他不是来指手画脚的专家,他是来拼命的。他的手术台,可以设在任何地方,有时候就是两张门板拼起来的。有一次,为了连续给115名伤员做手术,他三天三夜没合眼,累得直接倒在手术台旁。他的血,也曾直接输给过中国的战士。他常说的一句话是:“医生,不能离开他的伤员。” 他把手术刀,真正变成了刺向侵略者的武器。这种精神,是跨越国界和种族的。根据地的军民,文化水平可能不高,但他们心里的那杆秤最准,谁是真心对他们好,谁是在拿命帮他们,他们看得清清楚楚。所以,他们愿意冒着生命危险去保护他的遗体,这是一种最朴素、也最真挚的报答。 前段时间我看到一条新闻,中国又一批援非医疗队出发了。现在的医疗队,坐的是飞机,带的是集装箱式的移动手术室,里面有恒温恒湿系统、先进的无影灯和各种精密仪器。跟白求恩当年那种“小米加步枪”的医疗条件比,简直是天壤之别。 但无论是1939年在河北山沟里点着煤油灯做手术的白求恩,还是今天在非洲大陆上操作着高精尖设备的中国医生,他们身上都有一种同样的东西在发光——那就是“人道主义”。那种“我来帮你,不为别的,就因为我们是同类,因为生命本身值得尊重”的信念。 每年评选的“白求恩奖章”,依然是中国医疗工作者的最高荣誉之一。获奖的,都是些什么人?有扎根边疆几十年,为牧民巡诊的“马背医生”;有在疫情一线,穿着防护服连续工作几十个小时的呼吸科专家;还有在手术台上不断挑战生命极限,完成一例又一例高难度手术的“拆弹专家”。 白求恩的墓,后来也几经迁移。从于家寨的山坡,到唐县的晋察冀烈士陵园,最后安葬在石家庄的华北军区烈士陵园。每年,都有无数人去他的墓前献花。其中有白发苍苍的老人,有穿着校服的学生,也有很多年轻的医生护士。 他们去那里,不仅仅是为了瞻仰一位英雄,更是在寻找一种精神坐标。