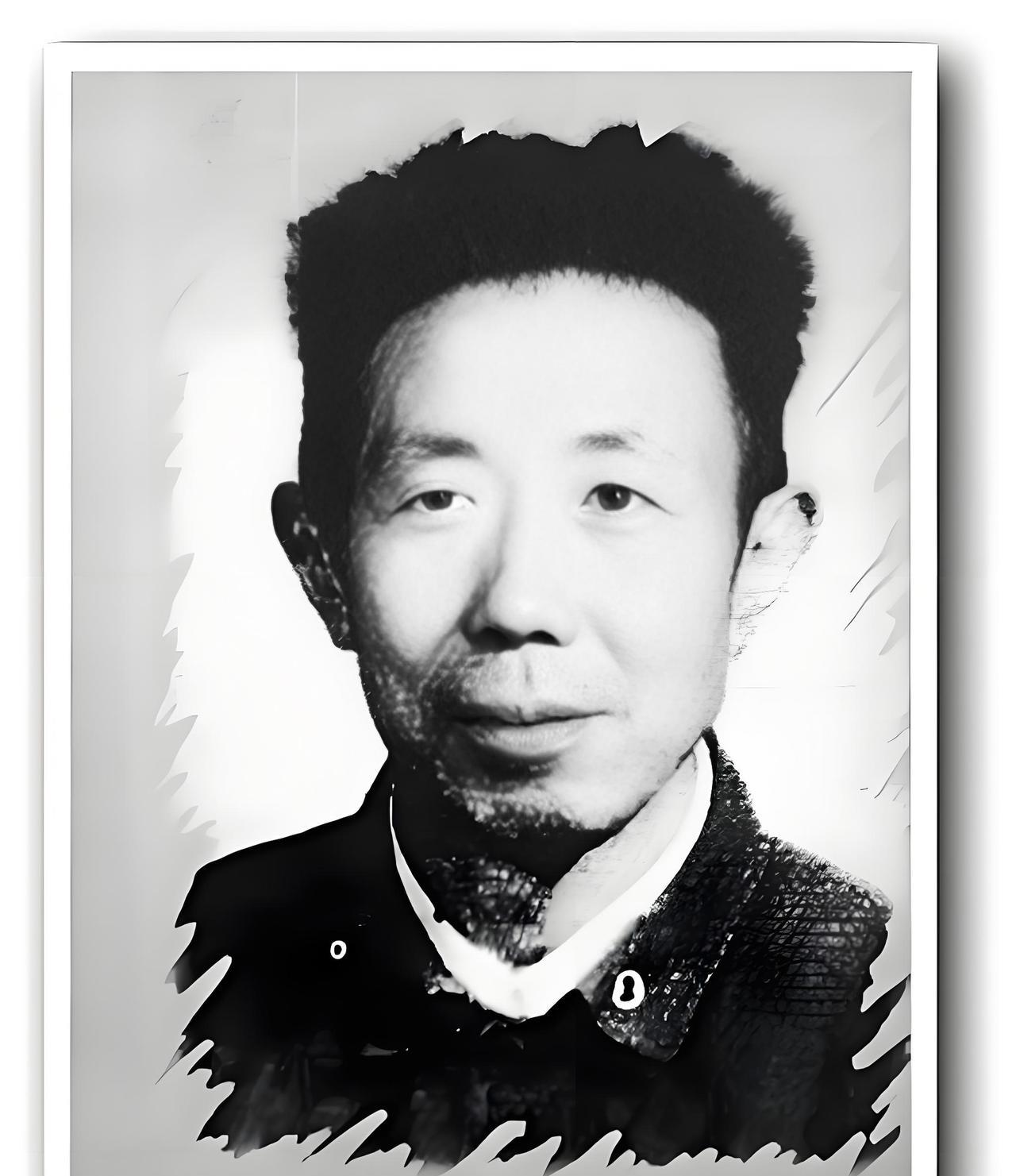

1947年,刘伯承正在基层视察军队的时候,偶遇一位河边拾粪的老农。刘伯承主动上前攀谈,老农无意中说了一句话,引起刘伯承的高度警觉。 1947年12月,刘邓大军正处在白崇禧重兵围剿的危险境地。就在这个关键时刻,一次看似平常的邂逅,却暴露了敌军的致命陷阱。一位老农无意中的话语,为何让久经沙场的”军神”刘伯承瞬间警觉?这背后藏着怎样的生死危机? 1947年6月,根据党中央的战略部署,刘伯承、邓小平率晋冀鲁豫野战军主力第1、2、3、6四个纵队12万人,千里直插大别山,在以金寨为核心的大别山区站稳脚跟,重建了中原解放区。可是到了年底,形势急转直下。1947年11月底,白崇禧飞抵九江,以”国防部长”的身份担任九江指挥所主任,统一指挥五省兵马,围剿已经进入大别山地区的刘邓十万大军。 白崇禧这个人不简单,人称”小诸葛”,是国民党军中少有的战术家。白崇禧,广西桂林人,保定军官学校毕业。官至中华民国陆军一级上将,并曾出任首任中华民国国防部部长。他深知游击战的厉害,也善于学习我军的战术打法。国民党调动了15个整编师的兵力,以南北合围的态势,于11月底开始了对大别山的”围剿”。 就在这种极其险恶的环境下,刘伯承依然坚持深入基层视察部队。1947年12月的一个清晨,他率领野战军直属机关的几名参谋,准备对前方一个村庄进行实地勘察。当时正是隆冬时节,山区天寒地冻,部队急需寻找合适的驻扎地。 走着走着,远处河边出现了一个拾粪的老农。刘伯承向来重视与老百姓接触,了解民情,便主动上前攀谈。老农看起来很普通,背着破旧的粪筐,正在河边忙活。两人简单寒暄几句后,老农无意中提到:“村里住上了队伍,队伍修工事,砍了很多树。本来村子就没几棵树,把仅有的枣树都砍光了,还说不够。” 就是这么一句话,让刘伯承瞬间警觉起来。刘伯承判断敌情准确,计划战斗周密,善于出奇制胜。他很清楚,解放军有着严格的群众纪律,绝不会随意砍伐老百姓的树木,更不会在村庄内大规模修筑工事暴露目标。这样的行为完全不符合我军的作战原则。 凭借多年的军事经验和敏锐的洞察力,刘伯承立即意识到这支”砍树修工事”的部队很可能是国民党军。敌军选择在村里修筑工事,极有可能是在设置陷阱,等待解放军自投罗网。如果贸然进入,后果不堪设想。 刘伯承当机立断,立即派参谋去村子侦察。果不其然,几分钟后就传来了枪声,证实了他的判断。原来村里驻扎的正是蒋军十一师的部队,他们在村口和制高点都设置了暗哨,准备伏击解放军。 这次机智脱险,再次展现了刘伯承作为军事指挥官的过人智慧。刘伯承戎马一生,身经200余战,在他的军事理论武库中,处处都体现出审计重谋,以智克敌;谋形造势,先胜后战的决策技巧和指挥艺术。 这个小插曲只是刘邓大军在大别山无数次化险为夷的一个缩影。挺进大别山的半年内我军主力部队只剩下五万多人,死伤六万多人,各纵队步枪、机枪等武器减少了一半,山炮只剩下几门。面对白崇禧的重兵围剿,刘邓大军付出了惨重代价,但他们的牺牲并非徒然。 刘邓大军如能控制大别山区,则东可震撼国民党统治心脏南京、上海,西可威胁华中重镇武汉,北可逼迫郑州、洛阳,南可截断长江。正因为有了这个战略支点,揭开了人民解放战争由战略相持进入战略反攻的序幕,标志着中国革命解放战争的历史性转折。 那次河边偶遇的经历,虽然只是刘伯承军旅生涯中的一个小细节,却典型地反映了这位”军神”的军事素养和指挥艺术。一个优秀的军事指挥官,不仅要有勇气和胆量,更要有敏锐的洞察力和准确的判断力。正是这些品质,让刘伯承在战火纷飞的年代中屡次化险为夷,为中华民族的解放事业立下了不朽功勋。 一句无心之言,竟暴露了敌军的致命陷阱。刘伯承凭借过人的军事智慧,从老农的只言片语中察觉危机,成功避免了一场血战。你觉得这种敏锐的洞察力是天赋还是经验积累?在你的生活中,有没有遇到过类似”察言观色”化解危机的时刻?欢迎分享你的看法!

](http://image.uczzd.cn/2673741607179195759.jpg?id=0)