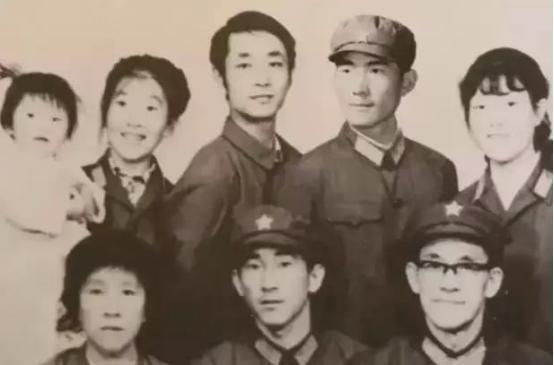

1979年,对越自卫反击战正式开打,刘斌司令全家齐上阵,两个儿子也先后在此次战斗中牺牲,紧接着,他又把自己家的女婿送到了战场,刘家就像是昔日的杨家将一样。 当战争的号角响起,有这样一户军人家庭做出了一个惊人的决定:全家六口人齐上阵!父亲是司令员,两个儿子先后牺牲,女婿接着上战场。这不是小说情节,而是发生在1979年对越自卫反击战中的真实故事。 刘斌同志于1925年9月出生在山西省阳城县河北镇南井沟村一户贫穷的家庭里。山西小伙子从小就有一股不服输的劲头,19岁那年毅然参加八路军游击队,从此走上了军旅生涯。刘斌同志一生参加过抗日战争、解放战争、对越自卫还击战争。在40多年的革命生涯中英勇奋战、出生入死、伤痕累累。 这个山西汉子的妻子王昌群也不是一般人。刘斌司令员夫人王昌群老妈妈,重庆秀山人,1949年12月参军,1966年加入中国共产党,曾参加过解放大西南,剿灭匪患,保卫边疆等战斗。两口子都是军人出身,这种军人家庭的风气自然影响着孩子们。 1979年2月17日,对越自卫反击战正式打响。时任云南保山军分区司令员的刘斌主动请战,率部奔赴前线。让人没想到的是,这一仗竟然成了他们全家的战争。他们全家六口人参战、全部荣立战功。 大儿子刘光当时已经是部队里的侦察兵。这小伙子有文化,军事素质也过硬,本来可以保送到南京外语学院深造,毕业后留校任教或者在机关当参谋,但他坚决要求回到边防前线。战争爆发后,刘光主动请缨上前线,执行最危险的侦察任务。 1981年,在一次巡逻中,刘光发现了敌军布设的地雷。为了保护战友安全,他让大家撤到安全地带,自己则冒着生命危险上前排雷。当时他已经成功拆除了两颗地雷,正当工兵班长上前协助时,意外踩到一颗隐蔽的地雷。爆炸的冲击波把刘光推向了另一片雷区,22岁的年轻生命就此终结。 得知大儿子牺牲的消息,小儿子刘明主动找到父亲,要求上前线接替哥哥的位置。按理说,已经失去一个儿子的刘斌完全可以拒绝,但这位老军人理解儿子的想法,同意了他的请求。 1984年4月,老山战役打响,刘明作为尖刀班班长参战。刘明在给姐姐、姐夫的信里写道:“这个地方就像哥哥日记本上写到的一样,没有鲜花,没有歌声,终日被浓雾笼罩。但我很乐意生活在这里,因为这里是祖国的疆土,哥哥战斗过的地方。” 在老山战役中,刘明表现出色,很快就带队拿下了敌军的两个阵地,荣立二等功,被提升为排长。但在1984年7月13日,正值换班时敌军突然反扑,为了掩护战友撤入山洞,刘明坚守在洞口,被敌军炮弹击中,因失血过多牺牲,年仅21岁。 两个儿子相继牺牲,这对任何一个家庭来说都是巨大的打击。但刘斌司令做出了一个让所有人震惊的决定:把女婿也送上前线。两个儿子先后阵亡、女婿身负重伤,满门忠烈。 当时刘斌的妻子王昌群坚决反对,家里已经失去了两个儿子,不能再冒险了。但刘斌认为,国家需要,军人的职责不能因为个人得失而改变。女儿刘丰和女婿最终也走上了前线,从事战地救护工作。 这一家人的事迹很快传开了。英雄的故事传开后,徐州市一位退役军人给刘斌夫妇写了一首长诗,题目是《我以你们第三个儿子的名义》,江苏省一所小学的少先队员们专门寄来一面锦绣,上绣”满门忠烈”四个大字。 中央人民广播电视台先后在1985年5月和2019年纪念中华人民共和国成立70周年之际,报道了他们一家的英雄事迹。刘斌一家被人们称为当代的”杨家将”,这个称呼一点也不夸张。 王昌群曾经对丈夫说过一句话:“从一个女人的角度来说,我是恨你的,但从国家的角度来说,嫁给这样的男人是我的福气。”这句话道出了军人家属内心的复杂情感,既有失子之痛,更有对国家大义的理解。 即使承受着巨大的痛苦,刘斌夫妇从未向组织提出过任何特殊要求。王昌群说:“我们只有报效祖国的义务,没有接受照顾的特殊权利。” 2010年3月病逝于昆明的刘斌,在火化时,工作人员从他的骨灰中取出了两片弹片,那是他在解放战争中留下的伤痕。2022年,王昌群也去世了,享年88岁。 阳城县委、县政府在太岳烈士陵园为刘光、刘明烈士设立了”保家卫国 血洒南疆”纪念碑。2019年,南井沟村建成了展示叔叔一家事迹的”满门忠烈”展览馆。这个偏僻的山村因此有了红色基因,成为教育后代的基地。 刘斌一家的故事让我们看到了什么是真正的家国情怀。在国家需要的时候,他们没有讲条件、没有讲价钱,而是义无反顾地冲在最前面。这种精神在任何时代都值得我们学习和传承。 从杨家将到刘家将,跨越千年的忠勇传承在新时代续写着传奇。面对生死考验,他们选择了国家,选择了人民。你认为,在和平年代的今天,我们该如何传承这种精神?欢迎留言分享你的看法。

评论列表