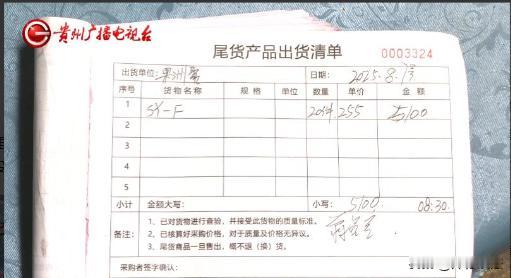

贵州贵阳,一水果店主花5100元在批发市场买了20箱榴莲,批发商声称只是外壳“烂刺”,果肉完好。不料,店主拉回店里开箱,傻眼了,几乎所有榴莲外壳长满霉斑,果肉发黑流脓水。店主找批发商理论,对方竟然抛出“这是行情”、“发霉和烂刺一回事”的雷人说法,还亮出签了字的尾货清单,强调概不退货。店主气坏了,愤怒回怼:“发霉的榴莲怎么能卖?吃出问题谁负责!”批发商却辩称:“几块钱的单价就是处理货,刷干净就能卖。”双方僵持不下,闹到了市监局。 据红星新闻8月10日报道,水果店主蒋大海(化名)去进货,各类水果批发商在不停吆喝,一时间不知道该选哪一家。 蒋大海抹了把额头的汗,累得够呛,突然目光在一家档口堆积如山的榴莲上停留。 批发商付强(化名)正热情推销:“蒋老板,这批‘尾货’处理了,255元一箱,绝对划算!就是有些‘烂刺’,果肉没问题!” 蒋大海自然知道“烂刺”的意思,在水果行当里通常指榴莲外壳刺尖发黑或轻微损伤,果肉通常完好,属于可销售的轻微瑕疵。 蒋大海经营的是小本生意,这批榴莲对比市场精品榴莲动辄五六百元一箱的价格,这个“处理价”对其有着巨大吸引力。 经过一番讨价还价,蒋大海爽快支付5100元,拉走了20箱榴莲,并在付强递来的一张“尾货产品出货清单”上签了字,清单底部一行小字写着:“商品售出,概不退货。” 然而,当满心期待的蒋大海夫妇在自家店铺开箱验货时,一股浓烈的酸腐味扑面而来,眼前的景象把他们吓了一跳。 榴莲外壳布满大片大片的霉斑,黑绿色的霉菌触目惊心,更糟的是,许多榴莲果肉也已发黑变质,轻轻一碰,粘稠发黑的汁液便流淌出来,整整20箱,几乎无一幸免! 蒋大海的妻子郭红(化名)立刻找到付强,愤怒地质问道:“发霉的为什么要卖给我?” 付强回应得轻描淡写:“这就是行情。” 郭红的声音因愤怒而颤抖:“不管是不是行情,为什么发霉的你要卖?万一顾客吃了生病找谁?” 付强却坚持己见:“我们说了是处理货。烂刺和发霉是一个道理……外面有卖板车榴莲的,有卖精品店的,有卖商超的。每个行业有行规。” 之后,蒋大海夫妇找来记者调解,但没任何效果,甚至起初投诉市监局,对方也没有任何妥协。 目前,批发商付强口头答应会退钱。 那么,从法律角度,蒋大海夫妇能否要求退货退钱呢? 1、批发商付强侵害了蒋大海夫妇的知情权,构成消费欺诈。 《消费者权益保护法》第8条规定,消费者享有知悉其购买、使用的商品或者接受的服务的真实情况的权利。包括商品的价格、产地、生产者、用途、性能、规格、等级等。 第20条规定,经营者向消费者提供有关商品或者服务的质量、性能、用途、有效期限等信息,应当真实、全面,不得作虚假或者引人误解的宣传。 蒋大海主张,付强仅告知“烂刺”,也就是外壳瑕疵,明确表示“果肉没坏”,刻意隐瞒了内部果肉严重发霉、腐败变质的真实情况。 付强辩解,烂刺和发霉是一个道理,并强调这是“处理货”、“尾货”,价格低廉,蒋大海理应知道品质不佳。 按照生活常识,“烂刺”与“果肉发霉、腐败”是性质截然不同的两种状态,前者通常不影响食用安全,后者则意味着食品已变质,存在严重安全隐患。 付强刻意混淆“烂刺”与“发霉”概念以及低价优势,诱导蒋大海在未充分了解霉变实情的情况下签订合同并付款,已涉嫌隐瞒所提供的商品质量缺陷等与消费者有重大利害关系的信息误导消费者及以虚假的商品说明销售商品的欺诈行为。 2、付强声称“发霉榴莲”在行业内流通是“行情”,甚至建议“刷干净就卖”,这更是触碰了法律红线。 《食品安全法》第34条明文规定,禁止生产经营下列食品、食品添加剂、食品相关产品:……(六)腐败变质、油脂酸败、霉变生虫、污秽不洁、混有异物、掺假掺杂或者感官性状异常的食品、食品添加剂;……” 发霉变质的榴莲,显然属于“腐败变质、霉变”食品,是法律严格禁止生产经营的。 结合第124条规定,对于付强的行为,可以处罚款,甚至吊销许可证。 3、付强试图以“尾货销售清单”上“商品售出,概不退货”的条款作为挡箭牌。然而,此类条款的法律效力存疑。 《民法典》第497条规定,提供格式条款一方不合理地免除或者减轻其责任、加重对方责任、限制对方主要权利的格式条款无效。 付强提供的“尾货产品出货清单”及其“概不退货”条款,显然是预先印制、重复使用的格式条款,该条款在蒋大海不知情的情况下,单方面免除了经营者对售出商品的责任,排除了消费者依法享有的退货、更换、修理等主要权利。 因此,该“概不退货”条款应属无效。 4、蒋大海夫妇作为消费者,对于付强提供的变质榴莲,有权主张退一赔十。 对此,大家怎么看?