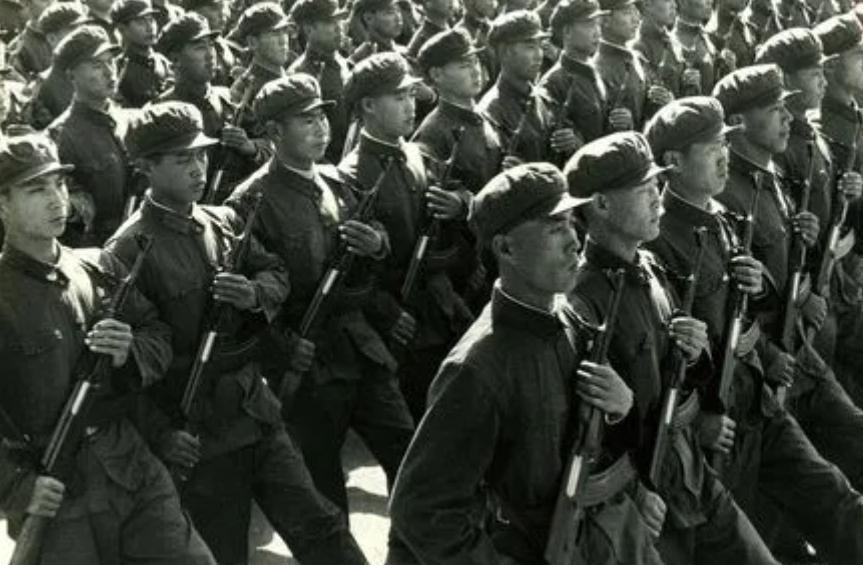

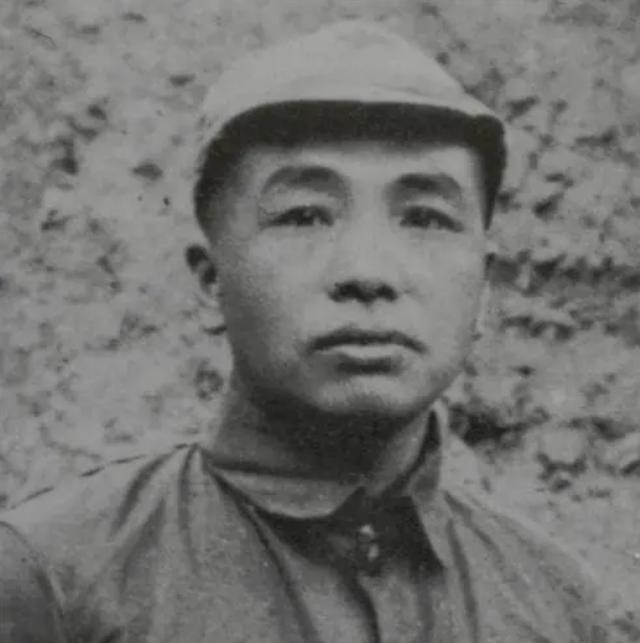

1997年,一老人通过电视得知,与毛岸英同葬的哥哥竟然还有一女儿 “喂,北京电影制片厂吗?我是河北安国高子刚,我想问个事。”——1997年6月的傍晚,71岁的高子刚抓着话筒,手心直冒汗。他没想到,一部刚在央视播出的电影会把自己推向多年未解的谜团。 那部片子名叫《毛泽东和他的儿子》。观众的注意力大多落在毛岸英的英勇与灾难性的牺牲上,可高子刚的目光却被另一个名字钉住——高瑞欣。电影结束字幕里写着“河北饶阳人”,可高子刚分明记得,哥哥生在安国石佛镇高街村。错一地名倒也罢了,更令他困惑的是,影片里只提到“烈士生前未留子嗣”。 高子刚睡不着,脑子里翻来覆去只有一个问号:哥哥真的没有后代吗?他想起1952年接到烈士牺牲证明书的那一天,家里人哭成一团,却没人告诉他嫂子李翠英的下落。此后四十多年,线索像被风吹散。 第二天,他揣着那张已经泛黄的001号牺牲证明书登上了去北京的绿皮火车。证明书上墨迹虽淡,“西北军区政治部”六个字依旧清晰,足以支撑他的执念。 北京的气温比老家高街村闷热得多。高子刚奔走于广电部门、电影制片厂和八一电影制片厂的档案室,回答多是“资料按照剧本改编”“不掌握烈士家属信息”。几番碰壁,他一度想打道回府。就在此时,一位老摄影师悄悄塞给他一张纸条:“去找洪学智将军口述稿,里面有原始名单。” 口述稿中,1950年11月25日大榆洞被炸的详细经过跃然纸上。高瑞欣、毛岸英并肩值班,敌机丢下的凝固汽油弹将屋顶烧透,两人未能逃出。稿件的末尾,还标注了高瑞欣“西北军区司令部作战科参谋长”的职务,并附一句备注:“其妻李翠英,兰州居住,时已怀孕。” 怀孕?高子刚脑中瞬间打了个激灵。既然嫂子当年有身孕,理论上,哥哥应该留下了血脉。问题只剩两件:嫂子在哪?孩子是否平安长大? 7月中旬,高子刚回到安国。村口的老槐树下,堂妹高秋荣正等他。她在农业局工作,恰好负责一次下乡普查时听人提起“李翠英改嫁四川”,又摸到一个电话号段。姐弟俩一合计,决定不管真假,都得拨过去。 “嘟……嘟……”电话那头,一个年轻女子的声音带着警惕:“请问找谁?” “请问您认识李翠英吗?我是她从前的亲戚。”高子刚尽量让语气平和。 短暂的沉默后,对方轻轻吸了口气:“李翠英是我母亲。我叫杨彦坤。” 这句回答像一道闪电。哥哥不仅有后代,而且是个女儿!高子刚的双手控制不住地颤抖,“孩子,你父亲生前名叫高瑞欣,你可曾听母亲提起?”对面传来更长时间的寂静,随后是带着哭腔的低语:“原来他的名字真的叫高瑞欣……” 电话里,杨彦坤说自己姓“杨”,因为母亲在1956年与高瑞欣的战友杨守信组成新家庭,为了减轻继父心理负担,改了姓。母亲只告诉她“生父牺牲在朝鲜”,再无其他。女孩越长越大,关于亲生父亲的疑问越压越深,却没有开口的机会。此刻谜底被揭开,情感的闸门一并崩溃。 时间倒回1949年春天。那年西柏坡会议期间,彭德怀揪着高瑞欣的袖子半开玩笑:“小高,咱俩忙前忙后,你也该回趟家孝敬爹娘。”高瑞欣本想推辞,终究还是被首长“发配”了七天假期。也是那七天,他在家乡与李翠英订立婚约。新媳妇温顺贤淑,而高瑞欣手中的请柬比任何战功勋章都让父母安心。 次年10月,志愿军跨过鸭绿江。彭德怀要挑一位最熟悉西北军区情况、又懂作战值班节奏的青年参谋,他不假思索喊了一声“小高”。接到调令时,高瑞欣正在兰州军区加班,顾不上收拾就给妻子留下一句“等我平安回来”便踏上开往沈阳的军列。那是夫妻俩最后一次道别。 1950年11月25日下午,大榆洞上空出现的B-26轰炸机在第一次扫射后离去。警报解除,高瑞欣和毛岸英以为敌机撤退,又返回值班室继续整理作战电报。四小时后,飞机折返,汽油弹撕裂屋顶。火焰吞没两位年轻的生命,年仅23岁的毛岸英、24岁的高瑞欣再无归期。 烈士名单送回国时,西北军区发现李翠英预产期只剩十几天。为预防意外,部队选择留下沉默。十二月中旬,李翠英产下一女,取名“高彦坤”,将“彦”字与丈夫生前希望女儿“多读书、通文墨”相连。可好景转瞬,噩耗还是降临。听完通知书内容,她当场昏厥,醒来后只说一句:“孩子不能没有爸爸。” 1953年春,转业到地方厂矿的杨守信因公出差到兰州探望战友遗孀。一个是失去爱人的女护士,一个是与死神几次擦肩的通信兵,两颗伤痕累累的心慢慢靠近。结婚时,李翠英提出把女儿随杨姓,“一来孩子有完整户口,二来我把痛苦压在心里”。杨守信沉默良久,点头。 多年过去,李翠英一直把烈士证明书锁在旧行李箱底,不敢启封。杨彦坤一次偶然翻箱找笔记本,见到那份档案袋,被母亲轻声呵斥:“别动,那是过去的事。”她此时不理解母亲的顾虑,只觉得那层纸像一堵墙,将父亲的影子彻底挡住。