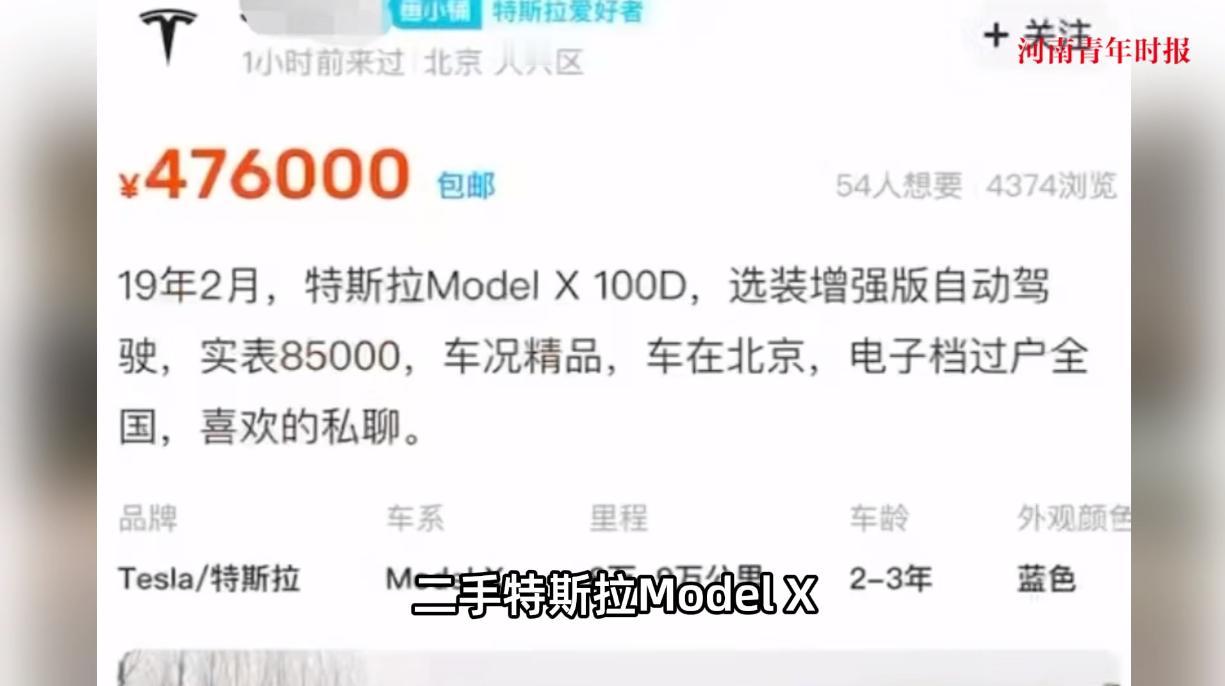

““防不胜防!”2022年2月,北京,一男子在网上发现了一辆原价100多万元的豪车,二手价格仅要47.6万元,男子对此很心动就将其买了回来,可是开了9个月之后,却发现这辆车是全损车,而商家明明知情却故意隐瞒,法院最终是这么判的。 “花四十多万买辆二手豪车,居然是全损车!”2022年11月,赵先生(化名)攥着检测报告,愤怒的说道。他怎么也想不到,当初以为的“捡漏”,竟成了一场精心设计的骗局。 一场“捡漏”的开始 原来2022年2月,赵先生在二手交易平台刷到一辆特斯拉Model X 100D:页面标注“19年2月上牌,选装增强版自动驾驶,表显8.5万公里,车况精品,电子档过户全国”,标价却只有47.6万元,照片里,深蓝色车身泛着光泽,鹰翼门舒展打开,像在招手。 “同年限的Model X,正常二手价至少60万!”赵先生越看越心动。联系卖家时,对方头像是“特斯拉标志”,简介写着“诚信车商,爱车如命”,还强调“个人一手车,刚做完全车保养,4S店可查记录”。 赵先生提出去4S店检测,卖家却推说“保养记录电子档可查,没必要跑一趟”,还主动降价5000元,说“急用钱,交个朋友”。 带着一丝侥幸,赵先生付了款。提车那天,他围着车转了三圈:漆面锃亮,内饰没磨损,中控屏显示里程确实是8.5万公里。“捡到宝了!”他开车回家时,连等红灯都忍不住笑。 转折出现在9个月后。2022年11月,赵先生打算换车,找第三方检测机构评估。师傅拿着漆膜仪绕车一圈,眉头越皱越紧:“车门、前机盖漆面厚度不对劲,像是重新喷过。”拆开内饰护板,车架上焊点歪扭,防锈漆也不均匀。 赵先生脑袋“嗡”了一声,连夜托保险公司朋友查档案,结果让他浑身发冷:这辆车2020年因高速追尾被推定全损! 当时车头严重变形,气囊全爆,维修成本远超残值,保险公司赔偿后,车辆流入二手车市场。 更离谱的是后续调查:卖家收购时,合同里明明白白写着“全损车,收购价XX万”,之后又花12万元“翻新”,更换前脸总成、修复车架、重做漆面,还把实际超15万公里的里程表,调成了8.5万公里,甚至伪造了4S店保养记录。 找卖家对峙时,对方翻脸比翻书快:“买车时你没问全损啊,车况我都如实说了!”赵先生甩出检测报告,卖家又狡辩“前任车主没说清楚”。无奈之下,他一纸诉状将卖家告上法庭。 庭审现场调查发现:卖家的收购合同,明确标注“全损车”,翻新维修的发票,证明他明知车况仍故意隐瞒,第三方检测机构的鉴定报告,详细列出车架修复、调表等欺诈事实。 法院认定:卖家故意隐瞒全损车事实,构成消费欺诈。依据《消费者权益保护法》第五十五条,判决卖家退还47.6万购车款,并三倍赔偿142.8万元! 消息传开,网友评论炸了锅: 有网友说:“全损车翻新当精品卖,这不是明抢吗?三倍赔偿太解气,必须让不良商家倾家荡产!” 还有网友说:二手车水太深了!以后买车,检测报告不攥手里,坚决不交钱!” 二手车交易里,“全损车、泡水车、调表车”是三大雷区,普通买家很难凭肉眼识破。赵先生的遭遇给所有人提了个醒::低价诱饵背后,往往藏着信息差陷阱。但法律不会纵容,只要证据扎实,“退一赔三”就是消费者的底气。 其实避坑也有笨办法:买车前,查维保记录、查保险出险记录、找第三方权威机构检测。毕竟,再漂亮的话术,都不如一纸真实报告踏实。 那么你们怎么看待这件事呢?欢迎在评论区说说你们的看法吧!

![蓝武士[滑稽笑]问界m7](http://image.uczzd.cn/13858402872983544518.jpg?id=0)

![问界m7几张实车图[doge]](http://image.uczzd.cn/12835092642836330546.jpg?id=0)