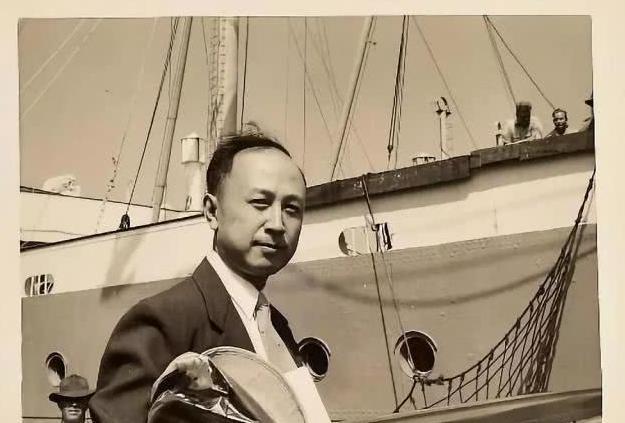

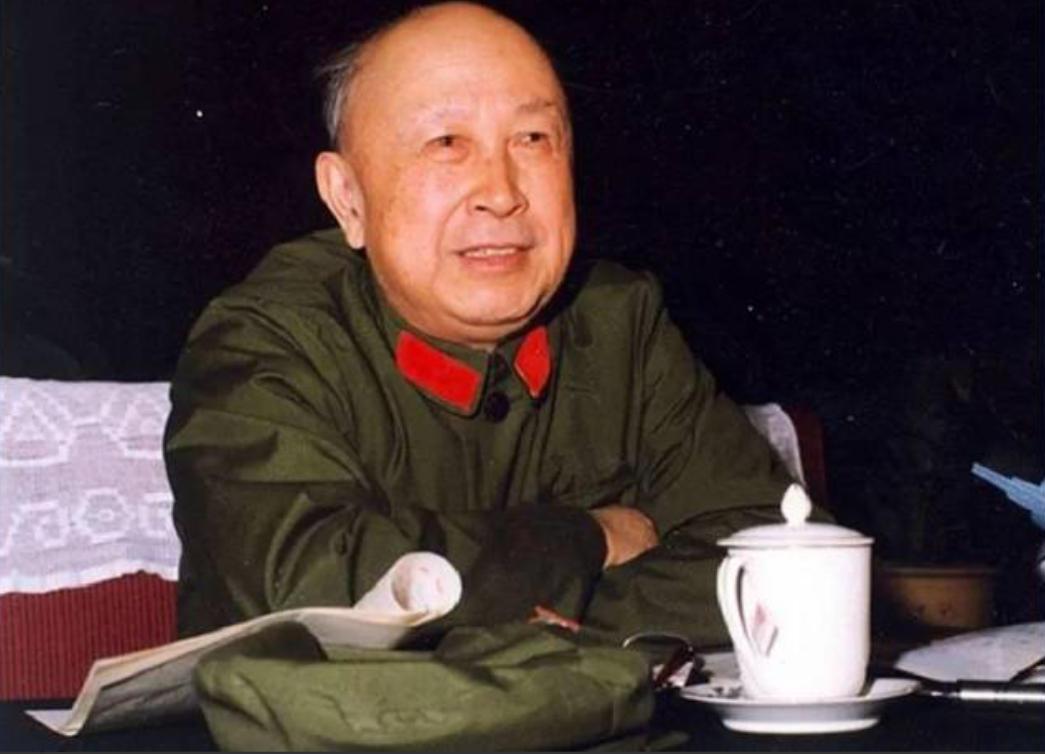

他是钱学森力推的“接班人”,也是钱老临终前还挂在嘴边的人!美国、英国、俄罗斯试射洲际导弹全部失败,唯独他设计的DF-31成功试射,震慑宵小!获得“共和国勋章”的四人其一就有他,可他却没有到现场领奖,因为他在上年6月就已经溘然长逝,他就是中国工程院院士——王永志! 说起王永志,就绕不开另一个人——钱学森。钱老是什么地位,那可是咱们国家航天事业的奠基人。2003年,杨利伟首次飞天回来,全国人民都沸腾了。杨利伟下来后,点名要见的第一个人就是钱老。当时92岁的钱学森躺在病床上,听完杨利伟的汇报,没问太空有多美,反而问了身边人一个问题:“王永志同志还在吗?” 在见证中国载人航天成功的历史性时刻,钱学森心里第一个想到的,是王永志。这俩人之间,到底有啥过命的交情? 这得从上世纪60年代说起。 那时候咱们国家一穷二白,憋着一口气要搞自己的“大国长剑”——洲际导弹。1962年,东风二号导弹第一次试射,所有人都盯着呢。结果,火箭刚上去没多久,一头栽了下来,在600米外炸成一团火球。现场一片死寂,研发人员心都凉了。钱学森顶着巨大压力,带着大家连夜排查问题。 两年后,改进后的东风二号再次准备试射。可临门一脚,又出了个要命的难题:按照设计,加满燃料也打不到预定的一千多公里射程。咋办?扩大燃料舱?那整个弹体结构都得推倒重来,时间根本来不及。 就在所有专家都一筹莫展的时候,一个32岁的年轻技术员,敲开了钱学森办公室的门。这人就是王永志。他提了个让在场所有人惊掉下巴的方案:“钱院长,我建议,给导弹‘减肥’,减少600公斤燃料。” 啥玩意儿?燃料本来就不够,你还要再减?这不是开玩笑吗? 当时在场的老专家脸都绿了,觉得这年轻人是不是疯了。但钱学森没吭声,他盯着王永志,说了句:“说说你的计算依据。” 王永志也不怯场,他解释说,自己反复计算发现,推进剂在高温下会膨胀,导致比重变化,如果硬要加满,反而会影响推重比。说白了,就是“吃得太饱,跑不动了”。适当减少燃料,让整个导弹变轻,反而能优化飞行效率,达到预定射程。 这绝对是逆向思维!钱学森听完,眼睛一亮,立马组织专家团队用手摇计算机连轴转地算。结果出来,所有人都服了——王永志是对的!就靠着这个“离经叛道”的点子,东风二号第二次试射大获成功,咱们国家才算真正挺直了腰杆。 从那一刻起,钱学森就认准了,这个来自东北农村、靠着新中国资助才去苏联留学的年轻人,就是他要找的“接班人”。 后来,钱学森把研制中国第二代洲际导弹的重任,直接交给了王永志。他对王永志说:“第二代洲际导弹,就由第二代人来主持。” 这份信任,重如泰山。 王永志接过的,不只是一个项目,更是国家安全的未来。他主持研制的DF-31(东风-31)洲际导弹,是咱们国家真正的“定海神针”。上世纪九十年代,正是全球战略武器研发的瓶颈期,美国、俄罗斯等国的新型号导弹试射也是屡屡失败,难度极大。而王永志带领团队研制的DF-31,在1999年成功首飞,一举成功。这背后,是多少个不眠之夜的计算和推演,我们无从得知。我们只知道,从那天起,“东风快递,使命必达”的底气更足了。 王永志干的另一件大事,跟我们今天的“太空出差”息息相关。 1992年,中国载人航天工程正式启动,代号“921工程”。谁来当这个总设计师?又是王永志。他不仅是“导弹牛人”,还是“航天总师”。他提出的“三步走”战略——先发射载人飞船,再建立空间实验室,最后建成长期有人照料的空间站——规划了中国航天未来几十年的发展蓝图。 2025年8月,咱们的“天宫”空间站正在头顶上平稳运行,航天员一批批地上去“太空出差”,做各种实验。这一切,都源于王永志当年画下的那张蓝图。他就像一个沉默的棋手,早在三十多年前,就为今天这盘大棋落下了第一颗子。 可惜的是,他没能亲眼看到“天宫”最完备的样子。2024年6月,这位为国铸剑、为国问天的巨匠,溘然长逝,享年91岁。 他走后,国家追授他“共和国勋章”。勋章颁发现场,他的名字被隆重念出,但座位上,永远是空的。这份迟来的荣耀,让人敬佩,也让人心酸。 王永志这一生,真的诠释了什么叫“干惊天动地事,做隐姓埋名人”。他不爱抛头露面,一辈子就扎在实验室和发射场。他的故事告诉我们,一个国家的强大,靠的绝不仅仅是镁光灯下的明星,更是这些在背后默默托举起民族脊梁的科学家。