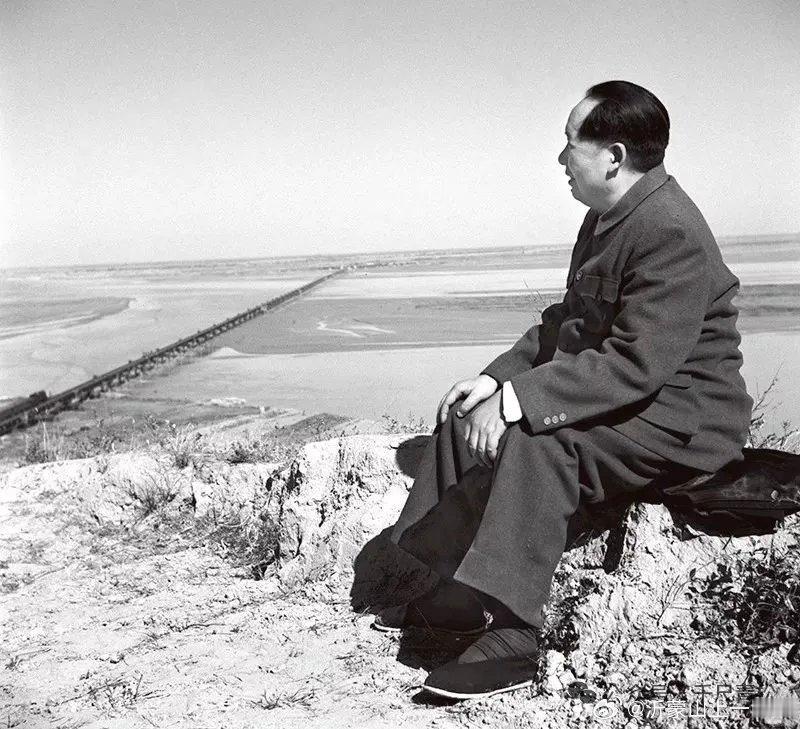

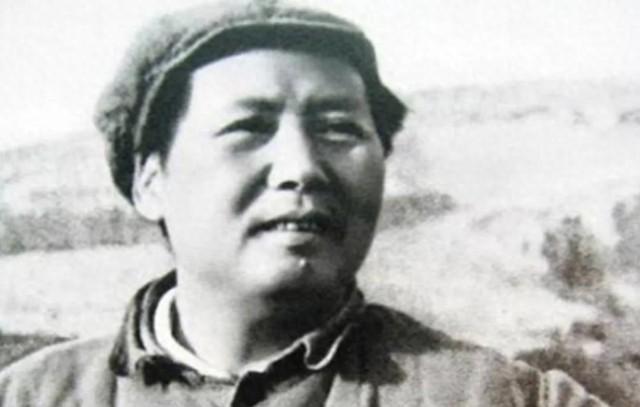

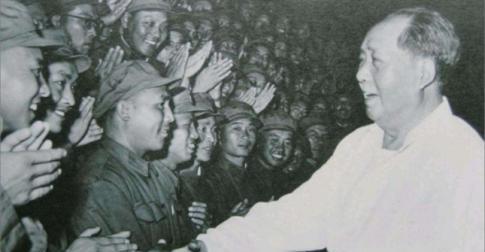

1940年延安,毛主席去食堂时,一个人拎着木棍朝毛主席后脑勺砸去,千钧一发之际,一个警卫替毛主席挨下了这一棍,等到刺客被捕后,警卫员早已晕死过去。 1940年,那时候的延安,是革命的圣地,但也不是世外桃源。天上,有日本人的飞机嗡嗡地飞;地上,有国民党的探子鬼鬼祟祟地瞅。可谁能想到,最大的危险,竟然来自一个看似普通的年轻人,而且离领袖那么近。 那天天气应该还不错,毛主席像往常一样,从杨家岭的窑洞出来,要去中央大礼堂后面的食堂吃饭。那时候没那么多讲究,领袖和战士们都在一个锅里吃饭。这既是艰苦朴셔,也是一种态度:咱们官兵平等,没什么两样。 主席身边跟着几个警卫员,其中一个叫郝福寿。这小伙子,河北人,十几岁就参加了红军,一路从战火里滚过来的,机灵、忠诚,是中央警卫团里的一把好手。 就在大家快走到食堂门口的时候,意外发生了。人群里突然窜出一个人,手里拎着一根碗口粗的木棍,二话不说,卯足了劲儿就朝着毛主席的后脑勺砸了过去。 那会儿,所有人都没反应过来。在延安的核心地带,谁敢这么干?这简直是天方夜谭。 电光火石之间,连一秒钟都不到。 郝福寿几乎是凭着本能,一个箭步跨到了主席身后,用自己的身体护住了主席。那根沉重的木棍,就这么结结实实地砸在了他的后背上。 “砰”的一声闷响,估计在场的人心都跟着颤了一下。 郝福寿连哼都没哼一声,当场就倒了下去,瞬间就失去了知觉。 刺客一击不中,还想再来,周围的警卫员已经扑了上去,三下五除二就把他按倒在地。现场乱成一团,有人去扶主席,有人去抢救郝福寿,更多的人是震惊和愤怒。 毛主席本人倒是很镇定,他看了一眼倒地不醒的郝福寿,脸色铁青,然后转向那个被死死按住的刺客,一字一句地对愤怒的警卫员们说:“留活口,要调查清楚,为什么!” 等到刺客被彻底制服,大家再回头看郝福寿时,这个平日里生龙活虎的小伙子,已经像一摊泥一样,晕死过去了。 后来查明,那个刺客叫王国运,是个在边区中学念书的学生。他不是什么国民党派来的顶级特务,也不是日本人的间谍。就是因为一些个人生活里的琐事和委屈,觉得领导对他不公,钻了牛角尖,最后把所有的怨气都撒向了最高领袖。 一个革命青年,在革命圣地,因为个人问题,要去刺杀革命领袖。这背后反映出的问题,比一个训练有素的特务搞暗杀,要复杂得多。 毛主席后来的处理方式,也特别值得咂摸。他没有因为自己差点被“爆头”而后怕、愤怒,然后下令把刺客立刻枪毙。他反复强调要调查,要搞清楚这个年轻人的动机。他想知道,我们的队伍里,我们的青年里,到底出了什么问题,才会让一个本该是革命接班人的人,举起棍子砸向自己的领袖? 这才是领袖的格局。他看到的不是个人的安危,而是一个群体,一个制度背后可能存在的裂痕。 这件事在今天,依然有种振聋发聩的力量。 现在是什么时代?信息爆炸,万物互联。聊安保想到的是什么?是天眼系统,是红外线,是防弹玻璃,是层层叠叠的物理隔离和技术防护。领导人出行,那更是滴水不漏,别说一根木棍,可能一只苍蝇飞过去都得验明正身。 技术能解决所有问题吗?1940年的延安,要技术没技术,要装备没装备。毛主席的安全,靠的是什么?靠的就是像郝福寿这样,一个个活生生的人。 郝福寿那一挡,是他的职责吗?是。但他当时有时间去思考“这是我的工作”吗?根本没有。那是一种刻在骨子里的本能,是一种把领袖的安危看得比自己生命还重的情感。 这种情感,不是靠发多少工资,或者签多少合同能换来的。它是靠着领袖跟战士们同吃一锅饭、同住一个窑洞,靠着“官兵平等”的理念,靠着共同的信仰,一点一滴建立起来的。 说白了,真正的安全感,从来不是铜墙铁壁,而是人心。 不论是国家层面,还是一个企业,甚至一个小团队,领导者和成员之间的关系,都是根本。现在很多企业都在讲“企业文化”,讲“凝聚力”。什么是凝聚力?不是天天喊口号,也不是画大饼。 凝聚力,就是当危机来临的时候,有没有人愿意像郝福寿那样,本能地为你挡一下。 那个舍身护主的警卫员郝福寿,后来怎么样了?他被及时抢救,从鬼门关里捡回一条命。主席亲自去看他,高度赞扬了他的英勇。他后来也一直在警卫部队工作,默默无闻,善始善终。他用一辈子的平凡,守护了那个不平凡的瞬间。 而那个刺客王国运呢?经过反复审查,确认他没有特务背景,就是个人思想极端。但刺杀领袖是重罪,最后还是被处决了。 一个惊心动魄的刺杀案,最终变成了一场关于“如何联系群众”的全党大讨论。把坏事变成好事,把危机变成教材,这本身就是一种了不起的能力。 希望我们每个人,在自己的生活和工作中,都能成为那个值得别人信任的人,也能遇到那个在关键时刻,愿意为你“挡一下”的人。

我的人生转了个弯

真正的安全感,从来不是铜墙铁壁,而是人心。

踏雪寻梅 回复 08-27 20:27

你说的太对了!很有道理。

神就是爱

你对得起老百姓,老百姓就拥护你!

115师 二彪子彪哥

又是瞎编的。

漫游者 回复 08-29 18:30

很多年前看到过,应该是真的

陈东 回复 09-05 13:39

这是真的 ,行凶者是白区来的间谍

用户10xxx05

[玫瑰][玫瑰][玫瑰][玫瑰][玫瑰][玫瑰]

乐天张zz

电光石火,非电光火石。

用户10xxx70

拎着碗口粗,小说看多了吧?

plzgang99 回复 08-29 13:55

也许他用的碗只有就只有那么大

用户89xxx32

又在胡址谈!

用户10xxx35

毛主席英明神武

平常心

没有毛主席就没有新中国

用户21xxx18

中央警卫员经过特殊的条件反射的训练

Jiang Xieping

这故事编🉐太假了,主席身边跟着几个警卫,还能让人溜到他身边抡起棍子?你这是给警卫上眼药了吧!