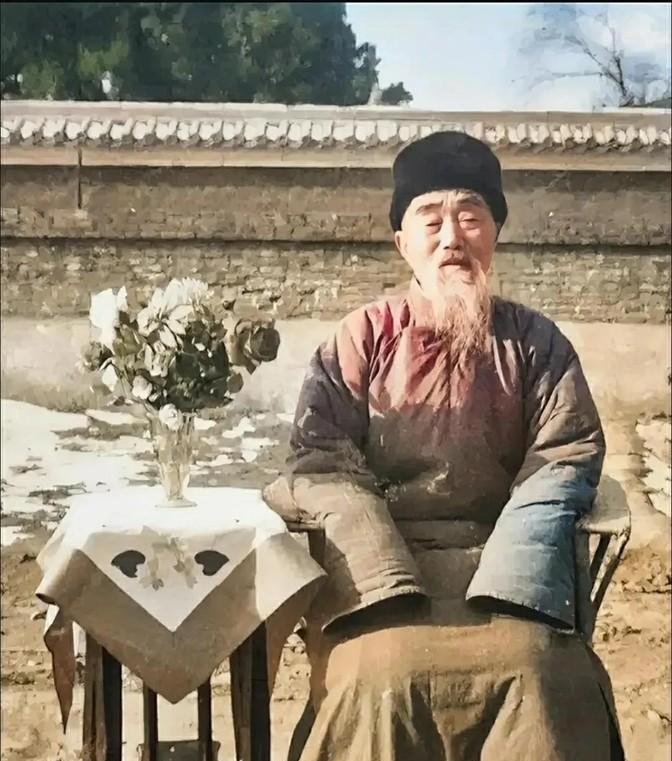

美国传来噩耗!2025年8月3日,影响中美的大佬去世了,中文世界一片哀默! 2025年8月3日下午2点40分,在美国匹兹堡的家中,他安静地走了,这一天之后,所有中文媒体的头条都只剩一个人名——许倬云。

你可能会说,不就是个历史学家去世吗?至于这么大动静?但只要你稍微了解一点他的故事,就知道这份难过有多沉。

那些在大学里啃过他写的《西周史》的学生,那些在深夜台灯下读过《万古江河》的普通人,还有那些在视频里见过他坐在轮椅上慢悠悠讲历史的人,心里都像被掏走了一样。

那几天打开手机,不管刷什么 APP,头条全是 “史学泰斗许倬云逝世”;打开电视,新闻里一遍遍放着他生前的采访,轮椅上的老人说话慢慢的,但眼睛里藏着能看透千年的光;

翻开报纸,整版整版都在讲他的一生,从无锡老家的童年,到在美国匹兹堡的晚年,从西南联大的读书时光,到在海外教书的日子。

有人说,他这辈子太不容易了。生下来就得了小儿麻痹症,一辈子没能像正常人那样走路,可他的脑子却比谁转得都快,用思想的脚步把五千年文明都丈量了一遍。

抗战那阵子,他跟着学校在西南的大山里跑来跑去,天上飞机嗡嗡炸,这声音成了他少年记忆里的背景音,也让他比谁都懂历史里藏着的苦和韧。

但他厉害就厉害在,不光懂中国的事儿,还把外国的历史摸得门儿清。上世纪五十年代去美国留学,别人都在盯着自己的研究领域死磕,他却在芝加哥大学的图书馆里,左手翻着甲骨文的拓片,右手拿着欧洲中古史的书看得入迷。

导师劝他“你就专心研究中国史不好吗?” 他笑了笑说:“不知道别人的故事,咋能真正看懂自己家的事儿?” 就因为有这想法,他后来写的《中西文明的对照》,能从八竿子打不着的历史片段里,找出文明发展的共同规律,读着特别带劲。

更神的是,他讲的历史总能戳中咱们当下的心事。八十年代的时候,大家都在吵 “传统和现代到底对不对立”,他就说:“传统不是包袱,是还没拆开的宝贝。”

在《汉代农业》里,他盯着那些从墓里挖出来的竹简,把两千年前农民交多少税、种什么庄稼都扒得清清楚楚,还告诉读者:“历史不是光说些大道理,全是普通人的吃喝拉撒。” 就因为他这思路,后来好多年轻学者都开始研究老百姓的生活史了。

在国外的华人圈里,他更像是根文化绳子,把大家和老家紧紧拴在一起。九十年代的时候,他在匹兹堡的家里搞了个 “周末读书会”,来的人啥职业都有,有留学生,有工程师,还有开餐馆的。他领着大家一句一句读《论语》,也会吐槽好莱坞电影里的历史瞎编。

到了晚年,他最操心的就是年轻人不爱看历史。有回采访,他望着窗外叹口气说:“现在的孩子知道的知识不少,可不知道这些知识从哪儿来,要到哪儿去。就像手里拿着地图,却不认识北斗星,很容易走岔路。”

为了让年轻人爱上历史,他八十多了还在写通俗读物,用讲故事的方式讲明白 “我们是谁,从哪儿来”。《许倬云说历史:大国霸业的兴废》出书的时候,他特意跟出版社说:“得加漫画插图,让中学生也愿意翻翻看。”

他这一走,中文世界像是少了个指路的灯。学术界的同行们开学术会,特意给他留了发言时间,可真到了那会儿,千句话万句话都堵在嗓子眼,说不出来。

普通读者在网上分享着他说过的话,那些当年被他的文字打动的瞬间,现在想起来心里都暖暖的。有出版社整理他的书时发现,近十年里他的书加印了 37 次,卖了一百多万本,而且还在不停地加印。

许倬云是走了,但他留下的那些精神宝贝,会一直传下去。或许这就是对他最好的纪念 — 不用哭哭啼啼地悼念,而是带着他教给咱们的历史智慧,好好过日子,清醒地琢磨事儿,踏踏实实地往前走。就像他在《万古江河》最后写的:“文明这条大河永远往前流,每个时代的人,都得做那个帮着推波助澜的人。”

凡星伴月

网上对他评价……泾渭分明。基本上颂赞歌的是支持胡适那波,反对的支持钱学森。