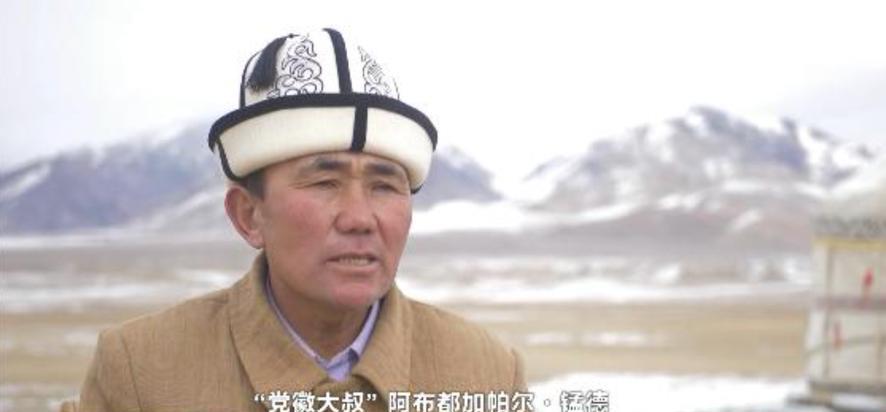

1992年,一新疆男子退伍后被分到供销社工作,当地百姓频繁在他这里赊账,他从不拒绝。谁料主任查账竟赊了20000多元,转过头对他说:“你走吧。”他叹气:做人不能太心软!可哪想因为别人的1个帮助,又让他做起了“好人”。 1992年,2万块相当于一个普通工人不吃不喝干上七八年的总收入。而阿布都加帕尔,一个从部队退伍的热血青年,就把这么一笔“巨款”,以赊账的方式,“借”给了乡里乡亲。 他当时在阿图什市松他克乡供销社当营业员。供销社,今天很多年轻朋友可能有点陌生了,但在当年,那就是乡村的“万达广场”,油盐酱醋、农具化肥,啥都卖。阿布都加帕尔的柜台前,总是人来人往。可很多人来了,摸摸口袋,又面露难色。“兄弟,先拿包盐,过几天卖了羊再给你钱。” “帕尔大哥,娃的本子用完了,先赊两个,下个月一块儿算。” 面对这些朴素又无奈的请求,当过兵、骨子里就刻着“为人民服务”的阿布都加帕尔,根本说不出那个“不”字。他觉得,乡里乡亲的,谁还没个难处?于是,他拿出一个小本,谁家拿了什么,拿了多少,他都一笔一笔记下来。他觉得,这不叫赊账,这叫“周转”。 他太相信人性了。相信那一张张质朴的脸庞背后,都有一颗感恩的心。 日子一长,这个专属于他的“赊账本”越来越厚。他自己也没细算过,直到供销社主任来查账。主任的脸,从晴转阴,最后直接黑了。账目上,清清楚楚地写着一个大窟窿:21700元。 主任没多说什么,只是指着账本,又指着门口,对他说:“你走吧。” 那一刻,阿布都加帕尔感觉天都塌了。他想不通,自己把乡亲们当亲人,怎么就落得个被开除的下场?部队教他要正直、要助人,可现实却给了他一记响亮的耳光。他卖掉了家里所有值钱的东西,东拼西凑,才勉强堵上了这个窟窿。他拖着疲惫的身体回到家,心里只有一个念头:“做人真的不能太心软,老好人是没好报的。” 就在他心灰意冷,准备老老实实当个农民,再也不“多管闲事”的时候,一个人的出现,改变了他的一生。这个人叫刘天财,是当地一家粮站的主任。他听说了阿布都加帕尔的事,不但没有嘲笑他的“傻”,反而被他的善良打动了。 刘主任找到阿布都加帕尔,对他说:“小伙子,我信你。我这里有30吨面粉,你先拉去卖,不用给钱,什么时候卖完了,什么时候再把本钱给我就行。” 刘天财赌的,就是阿布都加帕尔的人品。这份来自一个陌生人的信任,像一道光,瞬间照亮了阿布都加帕尔心里的阴霾。他想:“原来,还是有好人相信我的。” 他没有辜负这份信任。他开了一家小小的商店,而那个曾经让他丢掉工作的“赊账本”,又被他重新拿了出来。只不过,这一次,记录的是他自己的生意。他对来买东西的乡亲们说:“没钱没关系,先拿去用,记上账,什么时候有钱了什么时候再给。” 有人劝他:“你忘了上次的教训了?” 他笑了笑,指着自己的心说:“忘不了。但刘主任的帮助,我也一辈子忘不了。别人能信我,我怎么能不信大家?” 他的小店,就这样靠着一本本厚厚的“赊账本”做了起来。从一个小卖部,到粮油店,再到百货商店。几十年过去,他用过的“赊账本”摞起来比人都高,累计赊出去的款项高达数百万元。但坏账率呢?几乎为零。乡亲们都知道,阿布都加帕尔是拿自己的身家在信任大家,谁都不会让他再吃当年的亏。 再看现在,当年阿布都加帕尔工作的“供销社”,这个几乎快要淡出我们记忆的名词,从2022年开始,在国家政策的推动下,正在我们身边悄然“复活”。 截至2024年底,全国恢复重建的基层供销社已经超过数万家。到了2025年的今天,我们看到的新型供销社,早已不是当年的模样。它们对接了电商平台,搞起了直播带货,建起了覆盖到村头的现代物流体系,成了服务农民生产生活的“综合平台”。 这些新型供销社,当然也引入了现代金融服务。农民可以通过合作社的信用评级,获得小额贷款,解决燃眉之急。这套系统,无疑比阿布都加帕尔的“小本”要科学和规范得多。 在这些现代化的新型供销社里,还能找到阿布都加帕尔式的“营业员”吗?当我们的社会信用体系越来越完善,越来越“聪明”的时候,我们是否还有空间,去安放那种不计成本、近乎“天真”的善良? 阿布都加帕尔的故事给出了一个答案。他后来成了远近闻名的企业家,还荣获了“全国道德模范”的称号。他用一生的坚持证明,善良和信任,不是生意场上的负资产,恰恰相反,它们可以成为一个人最坚实的招牌,最宝贵的财富。他没有被1992年的那次打击彻底改变,反而因为刘天财的帮助,选择将这份信任加倍传递下去。 他让我们看到,商业的本质,不仅仅是利益的交换,更是人与人之间关系的建立。在数字和算法之外,我们永远需要那种能够将心比心、守望相助的“傻气”。