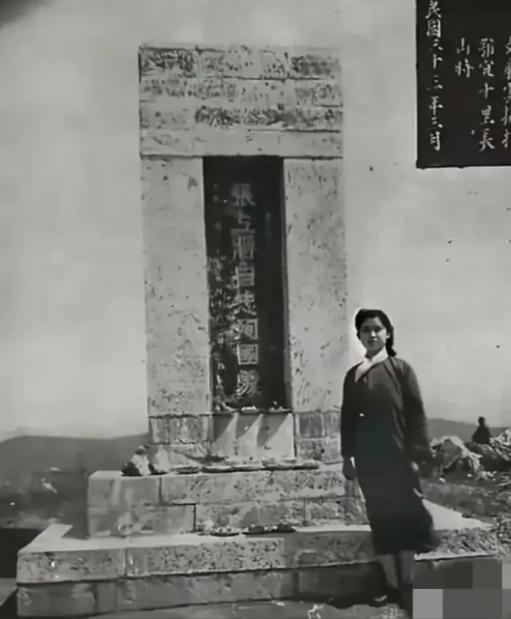

1943年,张自忠将军的女儿张廉云冒着生命危险来到了父亲殉国之处湖北宜城,站在石碑前留下了这张照片。 1940年5月16日,湖北宜城长山东南山谷间,炮声震天。张自忠将军率部与日军激战,终因寡不敌众,壮烈殉国。 那一日,20多名战士用血肉之躯护住将军遗体,才得以让后人得以凭吊。 噩耗传至上海,年仅17岁的张廉云只觉得天塌下来——父亲生前豪情满怀、慷慨赴国难,如今却化作一座石碑下的孤魂。 三年来,日夜思父的情绪,如潮水般在她心中翻涌。父亲牺牲那年,她被母亲严令留在上海,说战事未息,前路险恶。 但到了194年3春,抗战虽已胜利,湖北仍遍布日军残部与土匪,母亲依旧担忧。可张廉云心意已决——她要去父亲的长山看看,亲手献上她守了三年的一束白菊。 1943年3月初,20岁的张廉云整理了一个小小的布包,包里只有几件换洗的衣裳,一本父亲的旧相册,以及一封她亲手写的信——信中没有华丽的词句,只有简单的一句:“爹,我来看你了。” 那天早晨,上海的春雾笼罩着黄浦江,她登上了开往汉口的轮船。 船上挤满了复员军人、逃难回乡的人和做小买卖的商贩,空气里混杂着汗味、柴油味和淡淡的茶香。张廉云披着一件藏青色棉袄,眼神坚定。她知道,这趟路,不会只是简单的旅程。 船到九江,她不得不改走陆路。南下的公路边,几个身穿旧军服、背着三八大盖的日军残部在盘查过往行人。抗战虽胜,但仍有不少小股日军拒不投降,劫掠乡民。 张廉云夹在人群中,手里拎着一个破竹篮,篮里压着一层红薯和几个咸蛋,下面藏着父亲的照片。 一个日军兵用刺刀挑了挑篮子,见只是吃食,便不耐烦地挥手放行。她走出去很远,才感到双腿发软,心口一阵阵发紧。 过了九江,她在一个小镇的茶铺里听人说,去湖北宜城,必须经过一片土匪盘踞的山路。那天夜里,她随着一队返乡的农人同行。 山路漆黑,只有冷风卷着枯叶的沙沙声。半路,一个高大的汉子拦住去路,手持短枪,喝问他们要去哪里。 领路的老农抢先一步说:“回家种地,哪有值钱的东西。”那汉子用手电扫了张廉云一眼,见她只是个年轻姑娘,便冷哼一声放行。 走出土匪地盘,老农回头对她说:“姑娘,你长得水灵,最好别一个人走夜路。”她点点头,感激地向这群陌生人鞠了一躬。 进入湖北境内后,沿途尽是被炮火洗劫过的村庄。烧焦的屋梁、倾倒的墙壁、废弃的弹壳,无声诉说着几年前的惨烈。张廉云在一个废墟旁的水塘边,遇到了一位驼背的老汉。 老汉听她要去长山,沉默了好一会儿才说:“我在那儿看过你爹……他打到最后一刻,没退半步。” 说完,老人从破布包里摸出一块黄泥沾着血的石片递给她,“这是那天山上的碎石,你带着吧。” 张廉云捧着石片,像抱着父亲最后的遗物,眼泪忍不住滑落。 终于,在一个阴云密布的午后,她在一位热心乡亲的引路下,踏上了长山的山道。山路崎岖,每走一步都像踏在父亲的足迹上。 山腰处,一块高耸的石碑在风中静立,上面刻着:“国民革命军第三十三集团军总司令 张自忠 将军殉国处”。 张廉云跪了下来,轻轻抚摸着碑身,仿佛能透过冰冷的石头触摸到父亲的手。她取出布包里的白菊,一朵一朵摆在碑前,又拿出那封信,放在花中间。 信纸很快被山风吹起一角,她低声读出信里的话:“爹,我来看你了。三年了,您在那边……还好吗?” 风声像父亲的应答,吹乱了她的发丝,也吹干了她的泪水。 祭奠过后,她没有立刻下山,而是在碑前坐了很久,直到天色暗下才起身。乡亲们为她准备了晚饭——一碗热腾腾的红薯粥。 第二天,她踏上了回上海的路。行囊中多了那块黄泥石片和一小袋碑前的土。她知道,父亲的生命早已化作这片土地的山河,而她将带着父亲的精神走完自己的人生。 那一年,她20岁。抗战的硝烟虽已散去,但她的心里,永远留着那座长山,和碑下沉睡的父亲。