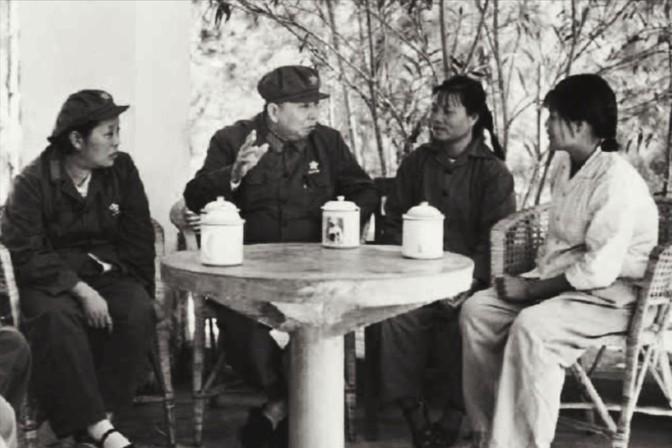

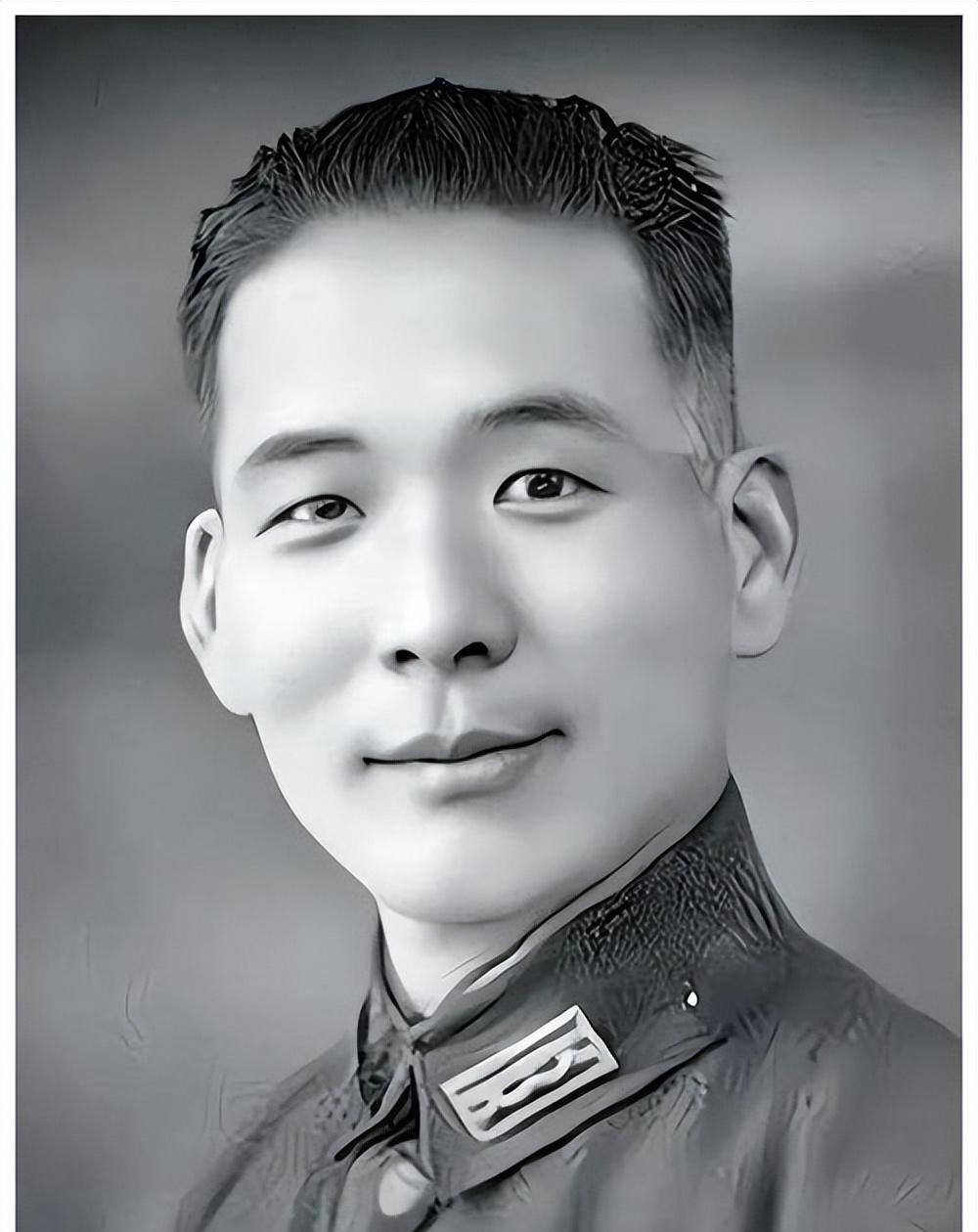

1960年夏,广州军区副司令詹才芳中将前往庐山养病,疗养所的王姓干部热情招待。第2天,詹副司令外出散步,却看到:“王姓干部对基层干部大喊大骂。”当即,詹副司令在意见簿上,写下:“庐山有个王,眼大赛箩筐。” 詹才芳,1907年出生在湖北黄安,也就是现在的红安县,一个地地道道的穷苦农民家庭。小时候命苦,7岁没了妈,12岁时爹和二姐又因为误吃毒野菜去世,家里就剩他和大姐相依为命。大姐夫是个共产主义者,教他识字,还带他接触革命思想。16岁那年,他跑去武昌一家饭馆打杂,认识了董必武,从此走上革命路。1925年,他回老家办平民学校、农民夜校,宣传进步理念。1926年当上农民自卫军队长,1927年加入共青团,后来转成共产主义者,还参加了黄麻起义,带着30多人的突击队攻进县城南门,拿下30多支枪,立了大功。 之后,他军旅生涯一路开挂。土地革命时期,从连长干到师政委,打过鄂豫皖苏区的反“围剿”、川陕苏区的创建,还扛住了“三路围攻”“六路围攻”。长征路上没啥吃的,他就啃野菜、嚼树皮,人称“素食者”,硬是挺了过来。抗日战争时,他在晋察冀军区当副司令员,组织抗战力量。解放战争中,他指挥部队打辽沈战役、平津战役,战功赫赫。新中国成立后,他干过湖南军区副司令、中南军区公安部队司令,最后到广州军区当副司令,1955年被授了中将军衔。这人一生硬气,打仗不怕死,做人讲原则,跟许世友的战友情谊更是出了名的深。 1960年夏,詹才芳旧伤犯了,组织安排他去庐山疗养。这地方山清水秀,气候凉快,很适合养病。疗养所的王姓干部负责接待,第一天忙前忙后,对詹才芳和一起疗养的许世友那是毕恭毕敬,安排得妥妥帖帖。可第二天,詹才芳跟许世友出去散步,亲眼看见这王某变了张脸,对一个基层干部指着鼻子骂,语气恶劣,态度嚣张,完全不把人当人看。那基层干部低着头挨训,估计心里憋屈得不行。詹才芳看在眼里,气在心头,当场回到疗养所,拿起笔在意见簿上写下:“庐山有个王,眼大赛箩筐。向下不张目,抬眼只向上。如不改缺点,小心千钧棒。”这诗不长,可字字带刺,直戳王某“媚上欺下”的毛病。 詹才芳为啥这么干?他这人最看不得不公平的事儿。从小吃过苦,打过仗,深知基层的难处。他不是那种光说不练的领导,看见问题就得点出来。王某这种对上点头哈腰、对下颐指气使的做派,在他眼里就是大忌。这诗写得不光是讽刺,还带着警告,意思是:你再不改,小心吃不了兜着走。这事儿传开后,疗养所里议论纷纷,王某估计也听到了风声,之后做事低调了不少。 这王姓干部为啥这么两面派?说白了,这种人不少见。对上头热情,那是想巴结领导,捞点好处;对下面凶,那是觉得自己高人一等,摆谱儿。这种“媚上欺下”的毛病,在当时不少地方都有。詹才芳看透了这一点,他写诗不光是针对王某,也是敲打这种风气。他在部队里混了半辈子,最烦的就是这种不实在的人。王某可能觉得自己聪明,能左右逢源,可在詹才芳眼里,这就是没骨气、没担当的表现。 到了1980年代,老干部们退居二线,不再发军装。许世友有点想不通,觉得日子没奔头,甚至跟詹才芳抱怨过。詹才芳一听就不乐意了,直接劝他:“别说傻话,军装没了,心还在,责任还在。”许世友被他这么一说,也就收了心思。这事儿能看出詹才芳的影响力,也说明他晚年还是那个硬朗的老革命,凡事看得开、想得透。1985年,许世友去世,享年80岁。詹才芳又活了几年,1992年在北京去世,85岁。他这一生,功绩多,故事多,跟许世友的友情也让人感慨。 詹才芳打过的仗可不少,黄麻起义是他革命的起点,突击队拿下县城南门,抢了30多支枪。1932年的苏家埠战役,他当红军指挥官,干掉敌军3万多,俘虏1.8万。长征那几年,吃野菜活下来,硬是走完了全程。1948年的辽沈战役,他当纵队司令员,解放东北,俘敌20万。1949年的衡宝战役,他带队解放11个县,消灭敌军4.7万。这些战绩不是吹出来的,是实打实拼出来的。 詹才芳在庐山写这首诗,不光是教训王某,也是给所有人提个醒。做人得有原则,不能上面一套下面一套。他用行动告诉大家,地位高不高不重要,重要的是公平待人。这诗看着简单,其实挺有深意,放到现在也适用。谁没见过那种对领导笑脸相迎、对同事横眉冷对的人?詹才芳的做法接地气,直截了当,没啥花架子。他这一辈子,从穷小子到中将,靠的就是这股正气。 再说王某这种人,表面风光,其实挺可悲。巴结领导一时爽,底下人恨得牙痒痒,早晚得栽跟头。詹才芳看人看得准,写诗点得狠,这事儿后来在疗养所传开了,也算给王某上了堂课。这故事听着带劲儿,也让人想想:要是咱们身边也有这种“眼大赛箩筐”的人,咋办?