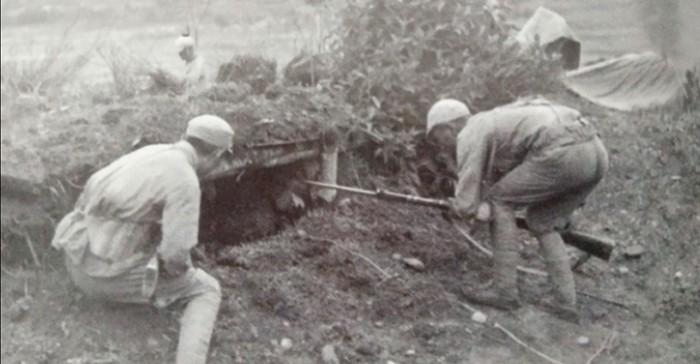

抗战时,八路军营长带着两百人全歼了上百日军,部队弹药耗尽,可他却不准大家打扫战场,撤退时还一直板着脸,这是为何? 1943年5月,冀东平原上发生了一场让人费解的战斗。八路军营长杨思禄带着250人全歼了150多名日军,创造了冀东地区首次在平原大规模歼敌的先例。可战斗结束后,这位营长却做出了一个令人不解的决定。 杨思禄,江西于都人,1917年生,1930年参加革命,1933年加入红军,参加过长征、抗日战争、解放战争。到了1943年,他已经是冀东八路军12团2营的营长,在敌后战场摸爬滚打多年。 那个时候的冀东情况相当复杂。冀东地区是华北与东北之间的连接地带,中国北方的战略要地,日军在这里建立了密集的据点,控制着主要交通线。八路军要在这种环境下生存发展,每一次作战都必须慎之又慎。 5月的一天,内线传来情报:昌黎据点的日军要去参加一个军官的追悼会,据点内只会剩下30个鬼子把守。杨思禄一听这消息,立马召集手下的连排长商量作战方案。大家决定在距离敌人据点三公里外的后宫地设伏,把鬼子引出来全歼。 杨思禄这次带了两个连,大约250人。按理说,对付30个鬼子,一个连就够了,但他想着一来保险点,二来也让战士们多锻炼锻炼。谁知道这个决定在后来救了全营的命。 部队到了后宫地,杨思禄让5连埋伏在西边村庄里,7连埋伏在靠近公路的北面,自己带着营部在后宫地指挥。一切准备好后,内线按计划给据点里的鬼子报信,说在后宫地发现了几个落单的八路军。 果然,鬼子上钩了。先是7个日军出现在杨思禄的视野里,但他没急着下令开火,知道后面肯定还有大部队。等了十几分钟,日军主力出现了。杨思禄举起望远镜一看,心里凉了半截——哪里是30个人,黑压压的一片,少说也有150人! 这下麻烦了。八路军装备本来就比鬼子差一大截,在平原地区硬碰硬更是吃亏。但现在想撤退已经来不及了,箭在弦上不得不发。杨思禄当机立断,决定先发制人,在第一波攻击中最大限度地消灭敌人。 随着一声令下,公路两旁枪声大作。日军开始以为只是遇到了小股游击队,没想到火力这么猛,当场就乱了套。但鬼子毕竟训练有素,很快就在路边的水沟里组织反击,还想架设重机枪。 这时候八路军的战术素养就体现出来了。5连的神枪手小阎连续干掉了鬼子的机枪手和副射手,通信员小梁更是冒着生命危险冲过去夺了敌人的重机枪,调头就向鬼子扫射。这一下士气大振,战士们在连长带领下发起冲锋。 杨思禄见时机成熟,下令全营出击。经过一个多小时的激战,日军被全部歼灭。这一仗打得确实漂亮,创造了冀东八路军首次在平原大规模歼灭日军的先例。 但是,战斗结束后发生的事情让所有人都想不明白。按照惯例,打完仗要打扫战场,收集战利品,特别是武器弹药,这对装备简陋的八路军来说是重要的补给来源。可杨思禄却断然下令:“不许打扫战场,立即撤离!” 战士们都傻了眼。这么好的战利品不要?营长是不是脑子进水了?但军令如山,大家只能服从。就在二营刚撤出战场不久,远处传来了马达声——日军的援兵到了! 这下所有人都明白了营长的良苦用心。如果刚才还在战场上收拾战利品,现在就被包了饺子。八路军善于利用时间因素弥补装备劣势,夜行急行是其特长,杨思禄正是凭借这种敏锐的战术嗅觉,提前预判到敌人援兵即将到达。 在撤退路上,杨思禄一直板着脸,一句话也不说。虽然这次战斗取得了辉煌胜利,但二营的伤亡也不小。作为一个有经验的指挥员,杨思禄深知每个战士都是宝贵的。在敌后那种恶劣环境下,培养一个成熟的战士需要付出巨大努力,战友的牺牲让他内心沉重。 这种既有理性判断又有人道关怀的品格,正是那一代革命军人的真实写照。他们不仅要考虑如何打胜仗,更要考虑如何最大限度地保护战士的生命。 后来的事实证明了杨思禄判断的正确性。1942年7月18日,杨思禄又率部在滦县甘河槽设伏,全歼183名日军,击毙了制造潘家峪惨案的刽子手佐佐木二郎,为惨遭日军杀害的无辜百姓报了血仇。 1943年,八路军有339000人,新四军125892人,在敌后战场与数十万日伪军周旋。1943年夏季以后,随着日军兵力相对减弱,八路军在某些地区开始占有局部相对优势,华北地区的八路军首先发起攻势作战。杨思禄的后宫地战斗,正是这一转折期的典型代表。 抗战八年,八路军总共进行了99847次战斗。每一次战斗背后,都有无数像杨思禄这样的指挥员在权衡利弊,在生死关头做出正确决策。他们用智慧和勇气,在敌强我弱的险恶环境中为民族解放事业开辟道路。 杨思禄在后宫地的选择,体现了一个优秀军事指挥员应有的素质:既要有敏锐的战术判断,又要有深厚的人道情怀。你觉得在那种情况下,如果是你会怎么选择?欢迎留言分享你的看法。